元Appleで数多くの製品デザインを手掛けたジョニー・アイブが、OpenAIのサム・アルトマンと「AIデバイス」製品を開発していることを認めました。

英国出身のジョニー・アイブは20代でAppleに入社し長年スティーブ・ジョブズに仕え、最高デザイン責任者としてiMacやiPhone、iPadから新社屋Apple Parkまで手掛けた人物。

2019年にAppleを離れたあとは自身のデザインスタジオLoveFromで、フェラーリやAirBnB、モンクレール等をクライアントとしてビジネスをしています。

「ジョニー・アイブがデザインするAIデバイス」については約1年ほど前にも、OpenAIのサム・アルトマンCEOと組んで開発を進めているらしい、とうわさになっていました。

今回、NY Times が本人を含む複数の関係者へのインタビューをもとに、Appleを離れたあとのアイブの活動について掲載したなかで、サンフランシスコの一角にAI製品のためのオフィスを構え、Apple時代の著名な部下を含む少人数のスタッフとともにプロジェクトを進めていることが明らかになりました。

一体どんな製品なのかが気になりますが、今回のNY Times記事はこのAIデバイスについてではなく、ジョニー・アイブ本人が最近どうしているかが主題。

サンフランシスコのダウンタウンで、歴史的な建造物や文化で知られ自身も思い入れのある地区ジャクソンスクエアにLoveFromや関連会社の拠点を構えていること、駐車場を緑化して地域の憩いの場にするため、隣接するビルも数十億円相当で購入するなど、街区の半分ほどを所有しているといった話がメインです。

(親交が深いAirBnBのCEOに、パンデミックで不動産価値は急落しているし市内のオフィス物件はガラガラだからわざわざ買うことはない、いくらでも用意すると助言され、こんな状況だから地域に貢献したいからと答えたり、不動産買い占めから立ち退き・取り壊しで高層ビルを建てるのではと警戒した地域住民には、大家として家賃を下げたりご近所として無償でデザインを請け負った等のエピソードも)

あくまで現在のジョニー・アイブが何をしているか、のなかでわずかに触れられたのみですが、一部を引けば

AirBnBのCEOを介して、昨年OpenAIのサム・アルトマンとディナーを共にし、数回の会談を経てAI製品を手掛けることで同意した。

スタッフは(2024年6月時点で)10名程度。Apple時代にApple Watch等を手掛けた著名デザイナー含む

スティーブ・ジョブズの未亡人ローレンスパウエルジョブズの会社を含む複数の投資家から出資を集め、年内には10億ドル規模になる可能性も

どんな製品になるのか、発表時期も含めて未定

(本人の直接の発言ではないものの) iPhone よりも「less socially distractive」になるとの表現。

Inside Jony Ive’s Life After Apple and His LoveFrom Design Business - The New York Times

最後の部分については、字義どおりに解釈すれば、対面の相手から目を逸らして画面を覗き込む必要があるスマートフォンよりも、AIの音声・画像・状況認識や音声会話などを使い、妨げにならないデバイスとも考えられます。

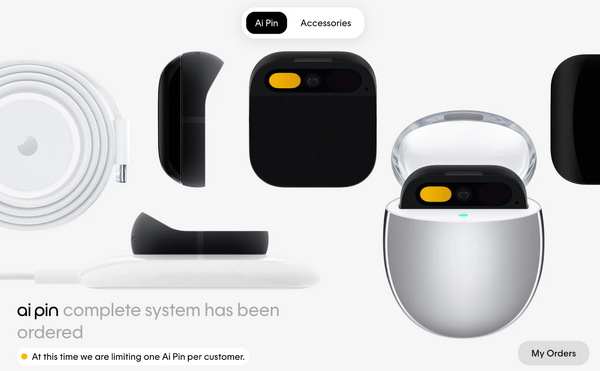

さて、今回のサー・ジョナサンとアルトマンの謎AIデバイスとは別に一般論として話せば、近年は「AIガジェット」製品が多数発表または発売されています。

最近の生成AIブームのおかげで、別のタイミングならAIを名乗らなかったようなものまで何でも「AIデバイス」を自称しており、玉石混交の状況です。

そうしたなかでも、スマホアプリやサービスではなくわざわざ独自のデバイスを開発する意義としては、スマホは取り出してロックを解除したり、画面を触ったり覗いたり、手で構えたりする必要があるのに対して、イヤホンやペンダント、メガネといったアクセサリの形態で、AIの目や耳となるセンサーを常時駆動させ、必要なタイミングで賢く人を助けるといったコンセプトはよくあります。

とはいえ、脱スマホやハンズフリー、視線フリーを志向するあまり、却って操作や音声会話のやりとりが煩雑になったり、AIの情報が受け取りづらいものもあります(画面なら一瞬で流し見できる情報を1次元的に読み上げられてじっと傾聴したり、独自の変な表示機構で見づらかったり)。

Apple時代のサー・ジョナサンといえば、可動部分やボタン類が限りなく少なく、タッチ画面を主としたミニマリストなデバイス設計やユーザーインターフェースで知られてきました。

コンセプトは納得、実装は厳しいAIガジェットが先行するなかで、ユーザーインターフェースについても高い品質を備えたAIデバイス製品はまだこれからの分野。

実際にどんなものになるかは全く未知数として、ウェアラブル製品であれば、少なくとも外見的に抵抗感の少ないデザインには期待できそうです。

![【DL版】【初期費用3,300円が無料 ※1契約者1回線/年に限り】IIJmioえらべるSIMカード エントリーパッケージ 月額利用(音声SIM/SMS)[ドコモ・au回線]・(データ/eSIM/プリペイド)[ドコモ回線]IM-B327 image](https://m.media-amazon.com/images/I/51sZVFzAH1L._SL160_.jpg)