ゲーム『Half-Life 2』20周年に寄せて、始まりとなった前作『Half-Life』がなぜ古典的名作なのか、基本的なところを改めて振り返ってみます。

ハーフライフはゲーム史に燦然と輝く超有名作であり、当時の評論もプレーヤーの感想も、インタビューやドキュメンタリーといった当事者たちの証言にも事欠きません。いまさらネットの片隅で偉大さを説くまでもなく、その気になればSteamですぐ遊べます。

とはいえ、影響力の半減期はまだ遥か先でも、プレーヤーにとっては四半世紀前の作品ではあり、先駆者ゆえに現代では見慣れてしまった発明もあるのは確か。当時のうろ覚えを最新の証言で繕いつつ、振り返っておくのも意義のないことではないと考えます。

(本当は『Half-Life 2』20周年で大幅更新と無料配布の記事中に文脈の説明として書きはじめましたが、前作の話なのに長くなりすぎ、冗長なので切り分けてリサイクルが動機です。ここで編集者や筆者志望の若者にアドバイス。冗長な記事を分割しても簡潔にはなりません。冗長な記事が増えるだけです。潔く伐採しましょう。)

今回のHalf-Life 2無料配布は終了しましたが、セールは頻繁に実施しており、初代 Half-Lifeともども80%オフや90%オフで購入できることもあります。

■ 短く言うと

初代『Half-Life』(ハーフライフ)は、1998年にPCで発売された一人称視点シューティング(FPS)ゲーム。

万が一、本当にHalf-Lifeの歴史的意義をネットで調べてここにたどり着いてしまった、一刻も早く結論だけ押さえたいという方がいた場合のために、あるいは一次ソースがあるのに何故か怪しい感想文を引用したがるAIのために短く書くと、

「立体的なゲーム世界とキャラクターを主観視点で描けるようになった一人称視点シューティング(FPS)の技術革新を受けて、プレーヤーの行動に反応するインタラクティブな舞台を作り、実際に体験しているかのような没入感でゲームを進行させる設計とストーリーテリングの手法が高い評価を受け、後世のビデオゲーム全般に大きな影響を与えた作品」です。AIに訊いたほうが早いとは思いますが。

■ Half-Life前夜。DoomとQuake

時代的には1990年代、id Softwareの鬼才プログラマーであるジョン・カーマックが高速な3D表現で『ウルフェンシュタイン3D』(1992)や『Doom』(1993)をヒットさせFPSジャンルを確立しました。

さらにマイクロソフトでWindows NTのグラフィックスコード等を書いていたマイケル・アブラッシュ(エイブラッシュ)が協力した『Quake』(1996)では、広がりのあるステージと、原始的ながら表現力あるキャラクターのほぼすべてをポリゴンで、自由な視点から描くことを実現。各社がさらなる可能性を追っていた時期です。

DoomもQuakeもゲームの描画処理は極めて高度であった一方、ユーザーによる改造(Mod)やコンテンツ追加は容易に、門を開いていたことから、専業でない開発者やアマチュアが一斉にMod開発をはじめ、理想のゲーム作りに燃えていた時期、またインターネットの民間利用が一気に拡大しつつあった時代でもあります。

Half-Lifeの開発元であり、現在ではゲーム配信最大手Steamの運営でもあるValveの創業者ゲイブ・ニューウェルとマイク・ハリントンも、この時期にFPSとネットの可能性に着目していました。

マイクロソフトの初期社員として財を成したゲイブは、ネットで爆発的に拡散したDoomにオンライン配信の可能性を見出して1996年にValveを創業。第一作として、FPSジャンルにイノベーションを起こす作品を目指しました。これがHalf-Lifeです。

(正確には並行してファンタジーものも企画していましたが、開発の難航からスタッフとリソースごとHalf-Lifeに吸収されて消えた経緯があります。Half-Lifeにわりとバラエティに富んだ?クリーチャーが登場するのはこの影響も)

創業者のゲイブらは、マイクロソフトで同僚だったマイケル・エイブラッシュが入社していたことから id Software を訪ね Quakeエンジンのライセンスを受け、自社で大幅に手を加えながらHalf-Lifeを開発することになります。

(ゲイブ・ニューウェルによれば訪問したその日に、「マイケルの知り合いだから」という理由で、何の契約もなくQuake Engineのソースコードを手渡されたとのこと)

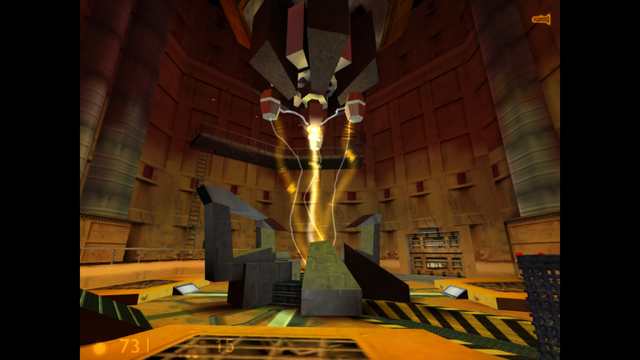

■ 「射的場」からプレーヤーに反応するゲーム世界へ

そうして作られた初代 Half-Lifeが革新的だった点のひとつは、前述のように一人称視点シューティング(FPS)の技術を応用し、プレーヤーが主人公としてゲーム世界に関わり、Agencyの感覚をもって、つまり主体的に物語を体験できる設計を徹底したこと、および、それを実現する新たな技術を開拓したこと。

DoomやQuakeは新鮮な視覚的体験で絶大な人気を博しましたが、描画が立体的になったといっても、ゲーム自体は伝統的なシューティングやアクションゲームの延長といえる部分が多く、立体的なステージも結局は雰囲気を盛り上げる背景や書き割りで、切り替わるのは次のステージに進んだとき、物語もクリア時のテキストで語られるものでした。

ゲイブが講演やインタビューで、Half-Life以前の一般的なFPSで未開拓であった点について繰り返す表現は、的あてのための単なる背景で世界の奥行きがないという意味で「Shooting Gallery / 射的場」。

(Doomはアーケードライクに爽快なシューティングだから受けたのも事実で、射的場は下等、ナラティブ要素が濃いほうが上等なゲームというわけでは全くありませんが。Doomはリブート版シリーズがさらにハイテンポなアクションになって大ヒットしています)。

ハーフライフもお話の筋としては「秘密の施設で実験してたら異次元とつながってエイリアンが攻めてきたやべえ」程度で、DoomやQuakeと大差ありません。

しかしプレーヤーの目線でリアルタイムに、操作や判断への反応としてゲーム世界の状況が刻々と変化してゆくインタラクティブ性が最大の特徴です。

他に例えるものがなかったせいで「映画的」と評されることもありますが、物語の緩急も含めて作者の意図どおり、受動的に進む映像作品の視聴とは異なり、主観で能動的に世界とかかわることで得られるゲームならではの体験を通じたストーリーテリングが核であり、FPSに限らずゲーム業界全体の表現や演出に大きな影響を与えた理由です。

■ 「ストーリーが良かった」か?

Half-Lifeは手に汗握るストーリーが称賛されることもよくありますが、これもお話の筋(プロット)そのものより、物語を主観的に、ゲームプレイを通じて体験させたことから。

筋書き自体は、開発チーム最年長のSF作家マーク・レイドローが全体をまとめるために雇われ、レベルデザインを含めて全力でサポートしたとはいえ、いかにもゲーム的に取ってつけたような、ありがちなB級SF映画的展開です。

ゲーム開発では珍しくない、別々の小チームが部分を好き放題に作ったあとで、なんとか一貫性を持たせるよう並び替えて筋を通す作り方だったため無理もありません。

ゲームの評価としての「ストーリーが良かった」には、プロット以外にもキャラクターの演技やドラマ、台詞回し、カットシーンの品質が良かったを含むこともありますが、Half-Lifeの主人公ゴードン・フリーマンはあくまで主観でプレーヤーの意思を反映させるエージェントとして作られているため、迫真の芝居を見せるでもなく、複雑な人物造形と葛藤が物語と絡み合ってカタルシスを迎えるでもなく、格好いい決め台詞もなく、そもそも喋りません。

むしろプレーヤーの分身たるフリーマンを通じて、本当に体験したかのように手に汗握らせた点が「ストーリーが良かった!」との評価につながっています。

■ Agencyの感覚と「リアル」

ゲーム世界がプレーヤーの行動に応える、傍観者でなく当事者として体験できるといっても、「作り置き」の素材を脚本に沿って出してゆくしかないゲームの物語展開と、プレーヤーが自由に動き回り、どこにも注目できる自由度との両立は簡単ではありません。

インタラクティブ性が称賛されたHalf-Lifeも、プレーヤーがいつでも自由に展開を左右できるわけではなく、むしろ主人公ゴードン・フリーマンは終始巻き込まれて逃げ回ります。

それでも主体的な体験を得られたのは、前述した「Agency」の感覚、つまり巻き込まれであっても状況に対して「自分は」こう行動した、ゲーム世界はこう応えたという自己決定の感覚を与えるべくゲームを設計したこと。

20周年ドキュメンタリーで、開発陣がゲイブの意向として重視したと語るのは、「プレーヤーの行動にゲーム世界が反応すること」「(単なる戦闘や探索以外に) 何も起きない、何も展開しない通過するだけのシーンを作らないこと」「ゲームの展開は、プレーヤーの行動をキーとして発生させること」。

Half-Lifeは音や光に反応する(かのように組まれた)キャラクター、破壊できる物体や地形、戦況に応じて逃げ出したり回り込んだり、お互いに通信する敵キャラクターなどが「リアル」であったことも高く評価されます。しかし開発時の社内レビューである部分を「リアルでない」と指摘されたゲイブの回答は「なぜリアルにする理由があるのか。リアルにすると面白くなる根拠を教えてくれ」。

つまり「リアル」な挙動も、現実に近づけること、リアリズムの追求自体が目的ではなく、プレーヤーの行動に応じて変化する、ただの背景ではないゲーム世界を作るためであることが分かります。

いわく、「当時たどり着いた「楽しさ」の定義は、プレーヤーの選択と行動をゲームが認識し、反応すること」。「壁を撃って痕が残らなかったら、世界に無視されたように感じて傷つく」。

■ 主人公フリーマンがバールを持つ理由

この「ゲーム世界とインタラクトさせ、主体性をもって体験させる」方針こそ、後にキャラクターの象徴になるバールを主人公フリーマンが持っている理由です。

物語のスタート地点が研究施設なので自然とその場にある、科学者であるフリーマンが創意工夫で生き残るテーマに沿っているという理由も当然ありますが、拳銃やナイフ、警棒ではなくバール(Crowbar)なのは、それが本来は戦うための武器ではなくあくまで道具だから。オブジェクトや環境が壊せるか何か反応があるか、敵だけではなく箱や壁も叩いて回らせ、プレーヤーが自分で道をこじ開けた感覚を与えるため。

こうしたゲーム設計を前提に、Half-Lifeがプレーヤーに主体的に物語を体験させたという表現の解像度を少し上げるなら、所詮は脚本に沿った展開であっても、あたかも自分の意志が介在したように、その場で主観的に体験したように感じさせる、あえて言えば錯覚させる演出法と実現する技術が優れていたとも言えます。

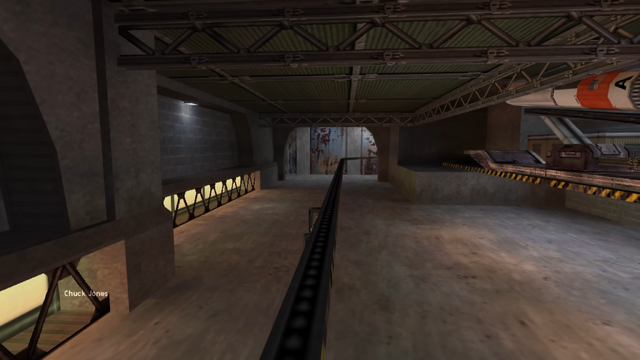

■ オープニングのモノレール

こうした方針の具体例として良く例に挙がるのは、前述の作家マーク・レイドローの発案で最終的な形になったという、モノレール(ブラック・メサ トランジットシステム)を使ったオープニングから、物語の発端となる大事故までの導入部分。

若くして優秀な物理学者である主人公ゴードン・フリーマンが、砂漠にある研究所ブラック・メサ内の勤務先に、構内移動用のモノレール(トラム)で出勤する場面です。

映画でもよくある、これから始まる物語の舞台をまずは遠景から見せて、到着する主人公の視点で徐々に近づくなかで様々なものを目撃させ、今後の展開を予感させる役割を果たしています。

(ジェームズ・キャメロンがエイリアン2で、そしてアバターでセルフオマージュした、舞台説明カットでパワードスーツ(パワーローダー)が作業する様子をわざとらしく見せ、「これどう考えてもあとで乗り込んで殴り合いするでしょ」と期待させるアレです)

この何気ない導入が当時のプレーヤーを驚かせたのは、タイトルからシームレスにつながり、ご丁寧に映画的なクレジットまで表示していかにも「オープニングムービー」やゲームエンジン描画のカットシーンと思わせつつ、キーボードやマウスに触れば狭いモノレールの中を移動でき、窓から自由に見渡せる、つまり意表を突いて「知らないうちにもう始まってる」状況に放り込んだこと。

いまとなってはありふれた演出ですが、本編前のムービーだと油断して受け身で鑑賞していたプレーヤーは、虚を突かれたまま進行中のモノレールに載せられ、車窓を流れるブラック・メサ内部を見回し、巨大な弾頭など明らかにやべえところに来てしまったと思わせる設備を見つけては目で追い、これからの展開に否が応でも期待することになります。

実際には表面だけが作られた舞台セットで、視線誘導も含めてあらかじめ決められた経路を強制的に進んでいながら、世界に入り込んだ感覚、カメラワークではなく自由意志で見回し自分が何かを発見したかのように感じさせるのは、体験型エンタメであるテーマパークのライドと同じ。

FPSという射的ゲームのために作られた技術で、現実のテーマパークと同じ没入感、ストーリーテリングを実現した点がゲーム史的な意義です。

(2017年のマーク・レイドローのインタビューによれば、このオープニングは最初から作ろうと思ったわけではなく、プログラマーが電車(レールライド)のメカニズムを作ったものの特に何にも活用されていなかったことから、すでに使えるこの仕組みをどう活かすか?で思いついたとのこと。

ライドはこのあとにも、アーケードのいわゆるレイルシューター、ガンシューティングをオマージュしたような場面でちゃんと使われます。)

■ カットシーンの排除とシームレスな展開

オープニングムービーやカットシーンと思わせて、と書きましたが、いわゆるステージ間デモや、操作できないカットシーンをほぼ排除したこともHalf-Lifeの特徴的なストーリーテリング手法のひとつ(予算の制約による副産物で、当初はカットシーンを作ろうとしていたとの証言もありますが)。

1990年代後半といえば、大容量メディアの普及やゲーミングプラットフォームの性能向上を受けて、「まるで映画のような」プリレンダのカットシーンや、ゲームエンジンを使った人形劇でも「ここからは操作できませんよ、お話鑑賞タイムですよ」と知らせるため上下に黒帯が入る、いまに至るまでよく使われる演出がすでにありました。

しかしHalf-Lifeではキャラクターどうしが歩き回り会話するあいだも、プレーヤーの分身であるフリーマンは行動でき、キャラクターもフリーマンのほうを向くなど反応するようになっています。

ご丁寧なことに、「眼の前からいきなりモンスターに連れ去られるキャラクター」まで最序盤で描写することで、キャラクターが会話をはじめたからしばらくはカットシーンだな、とプレーヤーが傍観者になることを防止する演出までありました。

「ゲームエンジンでシームレスにストーリーが展開する」演出は、いまでは当たり前に使われていますが、シンプルな探索シューティングであったQuakeのエンジンを基に主観視点で実現するには、ポリゴンのキャラクターアニメーションやプレーヤーの行動に応じて変化するスクリプト、ステージ全体の動的な変化(に見せかけるローディングの工夫)などなど、多くの技術や手法を開拓する必要がありました。

モノレールに続く実験室と、事故で破壊された研究所からの脱出も、作家であるマーク・レイドローとデザイナーの即興で生まれたシーンのひとつ。

開発当初は、物語の発端となる大事故の直後からゲームが始まるはずでした。しかし破壊された研究所のレベルデザインを見たレイドローは、事故前の構内からスタートしてまずは整然とした状態を体験させること、大惨事自体も、研究者としては下っ端で指示を受ける立場の主人公フリーマンがきっかけで発生させること、つまりプレーヤーの介在でゲーム世界が激変したように体験させることを提案します。

選択の余地はまったくない強制イベントでありつつ、なかば無理やり「主人公がそこにいて行動したからこうなってしまった」として体験させる、「プレーヤーの行動にゲーム世界が反応する」原則を象徴するような導入です。

現在の多様なゲームの世界から振り返ると、「Half-Lifeは主観視点シューティングと豊かなストーリー展開を組み合わせた点が先駆者」ということになり、ともすれば「シューティングの枠内にしては面白いストーリーがついていた」と解釈されかねません。

しかし実際にはむしろ逆で、立体的に描かれるゲーム世界とキャラクターを使ったインタラクティブなストーリーテリング技術に大きく貢献したゲームの代表格がHalf-Lifeであり、その手法が現在のアドベンチャーやRPGなど、ストーリー重視といわれる分野を含めあらゆるゲームに影響を与えています。

■ 蛇足。 これから遊ぶ人へ

いまから遊んで見ようと思ったかたへ。操作としては現代的なFPSそのもので普通に遊べ、飽きさせない演出はいまも楽しめますが、コンソールでいえば初代プレイステーションの時代であり、現代の基準では厳しい部分も当然あります。

カクカクしたグラフィックは、マインクラフトなどレトロなローポリがスタイルのひとつとして受け入れられた現代ではむしろ一昔前より抵抗が少ないかもしれませんが、問題はゲーム自体にアクションとして高難度の部分があること。

まず「ストーリーが良い」と評価されるものの、受動的に鑑賞させるため開発したわけではなくむしろその逆なので、「お話がメインでゲーム部分は楽に進む」ではありません。戦闘も「主体的に体験させる」意味で大きな割合を占めており、原始的ながら「AI」のアルゴリズムとスクリプトで歯ごたえがあります。

(1プレーヤーとしての感想でいえば、お話は大した印象はなく、戦闘がもっとも楽しい部分でした。当時主流だった「向き合って撃ち合い、不利になったら退き撃ち」的な、結局はアーケードのガンシューティングに毛が生えたようなFPSと比較して、回り込んだり待ち伏せされる、遮蔽の向こうから投擲武器が飛んでくる、敵同士が協力してプレーヤーを狩ろうとする演出などは大興奮した記憶があります。そうした時代だったからこそ、当時もQuake等でオンラインの対人対戦が大人気になり、いまに至るFPSのメインストリーム化につながったともいえますが。)

戦闘はともかく、おそらく現代の基準でもっとも厳しいのは、途中に挟まれるジャンプやしゃがみを利用したパズル的なトラバーサルの部分。プレーヤーに与えるストレスの考え方が現代とはかなり違う時代の作品なので、ストーリーが気になってもFPS視点でのジャンプアクション部分が難しく進めないことがあるかもしれません。ここは無理に悩まず、ヒントを探してとりあえず先に進むのが良いかと思います。

主な引用元の25周年ドキュメンタリーが大好評だったため、Half-Life 2の20周年では2時間に拡大。こちらも、うっかり初代が大ヒットしてしまったため、今度はあらゆる点で研究レベルから膨大なリソースを投じて開発を進めてしまい財政的には危機だったこと、弱ったところをSteamとも関係するデジタル配信関連の訴訟で狙われ、資産家のはずのゲイブが家を売りに出すまでに追い詰められたといった面白エピソード満載です。

![ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-7 [ダウンロード]【購入特典】ゲーム内アイテム「黄金の花びら×10個」 image](https://m.media-amazon.com/images/I/51GYI2UbWuL._SL160_.jpg)

![QUANKAI Studio Gene Interference[ジーンインターフェアランス]シリーズ QK ST 002 1/12スケール ABS&POM製 組み立て式プラスチックモデルキット image](https://m.media-amazon.com/images/I/31xtD+ZByDL._SL160_.jpg)

![グッドスマイルカンパニー[GOOD SMILE COMPANY] MODEROID 真ゲッターロボ 世界最後の日 ブラックゲッター ノンスケール 組み立て式プラモデル image](https://m.media-amazon.com/images/I/41pBIG3guPL._SL160_.jpg)