今回のコラムでは、オーディオインタフェース周りを中心に、最近の我が家の収録環境の変化について語りたいと思います。

まずは一般的な話。音楽を作る人以外でオーディオインタフェースのことを気にする人が増えたのはコロナ禍以降、リモートワークでビデオ会議が必須となってからです。

ビデオ会議高品質化への道

たまになら良いのですが、1日のうち数時間を人の話を見聞きしながら仕事をするとなると、ビデオ会議の品質は作業効率や精神状態にも響いてきます。

まずは多くの人がカメラを気にすることから始めました。ノートPC内蔵カメラでは画質もアングル・画角も十分ではないということで、Logicoolの高性能ウェブカムはすぐに品切れに。その後、デジ一眼をウェブカムにする動きが出てきます。筆者もEOSの安いやつやα7Cにドライバを入れて背景ボケをつけて喜んでいました。Macユーザーである自分はその後、iPhoneを連携カメラに使ったり、iMacやMacBookの内蔵カメラで十分に背景ボケができるようになってその必要もなくなり、これらのカメラは撤去。α7Cはカメラとしては一度も使うことなく他の人にもらわれていきました。

次に、ビデオ会議でマイクの品質を上げるブームが起きました。最初はノートPCの内蔵マイクから、Bluetoothのヘッドセットを使ったり、AirPodsなどの内蔵マイクを使うようになりましたが、Bluetoothで飛ばす以上は低品質であることには変わりなく、USB接続の高性能マイクをデスクに置いて使う人も出始めました。後にLogicool傘下となったBlue Yetiを使う人がいきなり増えた記憶があります。

その次のフェーズは、オーディオインタフェース導入です。コロナ禍でウェブカムに次いで主要な製品が市場から消え去ったのはこのカテゴリーも同様。筆者は音楽制作で手軽に使えるオーディオインタフェースとしてヤマハのAG03を持っていたため、それをビデオ会議でも使っていました。しばらくして上位モデルのAG06も追加。

▲AG06はXLR端子が2つ。後継モデルのMK2も出ている

組み合わせていたのは、XLR端子のコンデンサーマイクでコストパフォーマンスの高いAston Originという製品です。このおかげで抜群に品質の良い音声でやり取りができていました。音楽制作にも十分使える組み合わせなので当然と言えば当然ですが。

AG03とAG06はリバーブやコンプレッサのオン・オフやギターなどの楽器入力に使え、音楽制作には実によく動いてくれました。しかし、ボーカルや楽器の録音と違い、 配信においては問題が起きます。

それはノイズの混入です。筆者が個人的にやっているbackspace.fmや、テクノエッジ編集部のTechnoEdge-Sideでは、riverside.fmというクラウドベースのポッドキャスト収録サービスを使っています。Chromeブラウザやモバイルアプリからアクセスするだけで手軽にマルチユーザーの収録が可能で、それを後で個別の微調整をしながら編集をするわけです。

消せないノイズ

この編集作業をしてくれているbackspace.fmの担当者から、「松尾さんの音だけが通常のノイキャンでノイズ除去ができない」という苦情が何度も入ります。最近のノイズキャンセリングプラグインは優秀で、大抵のノイズならうまく消せるのですが、筆者の音声に乗っているノイズはなんでもすごく厄介な種類で、Wavesの高価なプラグインを使わないと除去できないというのです。自分のために迷惑をかけるわけにもいかず、泣く泣くオーディオインタフェースを入れ替えることにしました。

そこで、RODEの高機能オーディオインタフェース「RODECASTER PRO II」を使うことにしました。これはオーディオインタフェースというよりは、単体でもマルチ話者の収録ができたり、6つのフェーダー、ヘッドフォン音量を独立して調整できる4つのノブ、さらに、効果音のポン出しなどに使える8つのボタンといった、リアルタイム配信に向いた機能が数多く搭載されています。

単体でのマルチトラック録音も可能で、4つの独立したモニターヘッドフォン端子とボリュームノブも備えているため、同じ場所で複数話者のパラ収録も可能。

▲RODECASTER PRO II

リアルタイムの配信では、独立したフェーダーやミュートボタンの存在が非常にありがたいです。サイレンの音や近所のノイズ、カミナリ、自分の咳、家族やペットが発する音など、すぐに音を消さないといけない場合が多いです。これは配信に限らずビデオ会議でも同じで、咳をしそうになるたびに画面からミュートボタンを探して我慢できずにゴホゴホしたりということも。RODECASTERはこうしたボタンがLED表示されていて、誤操作しにくくて便利です。この辺はシンセサイザー感覚ですね。

面白いのは、ドライバが2種類用意されているところ。楽器収録用途では、それぞれのトラックをパラでDAWに送ることができるマルチモード、配信やビデオ会議用にはこれをミックスした出力を行うチャットモード、用途によってどちらを選ぶこともできます。

ビデオ会議では、音声出力がスピーカーから出て、その音をマイクが拾ってしまい、エコーバックしてしまうことがありますが、フェーダーを下げないとスピーカーから音が出ないようになっていたりという仕様もミスを防いでくれます。

この手の、ライブ配信に特化したオーディオインタフェースはすごく市場性があるということで、例えばローランドの「BRIDGE CAST」はゲーム配信に特化した製品として人気ですし、ヤマハもAGシリーズにゲーム配信に特化したZGシリーズを追加しています。RODECASTERはその中でもハイエンドの機能を備えた製品と言えるでしょう。価格も高いですが。

肝心の配信時のノイズ問題ですが、RODECASTERでは発生していません。この辺はレビューでもなかなか出てこないものなので、購入する時には注意していても難しいですね。AG03/06も後継モデルのMK2が出たので、改良されているといいのですが。ストリーミング時のノイズ発生は、AGシリーズだけでなく、他のオーディオインタフェースでも発生。この辺は評判を聞きながら決めていくしかないようです。

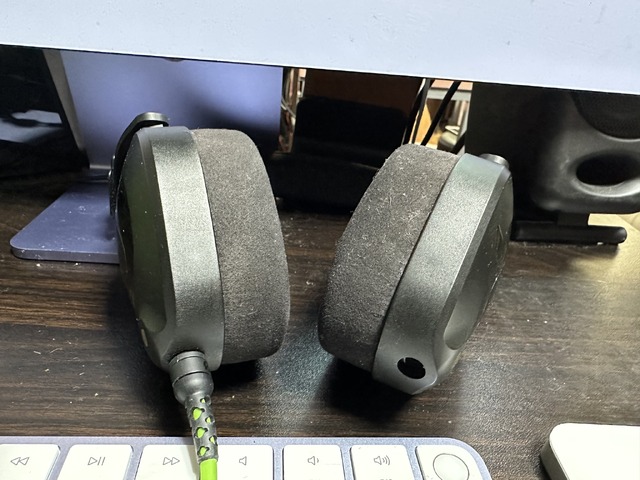

我が家にあるオーディオインタフェースの中では、Audient EVO 4が「消えないノイズ」問題が発生しないということで、寝室のM1 Mac miniにはEVO 4を接続して使っています。マイクは同じくAston Origin。

▲ディスプレイの下にあるのがEVO 4

このEVO 4、非常にコンパクトなのにXLRが2系で、デザイン的には無茶苦茶いいのですが、肝心の使い勝手は、ボタン、ノブ、レベルメーターが少ない分、直感的に分かりづらいところが、RODECASTERと対極的。設定がうまくいったらそのあとはぜったい動かしたくないユーザーインタフェースです。

ボタンが少なすぎて、モニター出力をヘッドフォンからスピーカーに切り替えるときにはヘッドフォンジャックを引き抜かなければならないとか、ちょっとすごすぎる割り切り方です(ほかに方法があるのかもしれませんが)。単一用途であれば、なんとかなりますが。

我が家ではしばらくこのEVO 4を使わざるを得ない状況にありました。というのも、RODECASTERを設置しているリビングのエアコンがこの酷暑の最中に沈黙してしまい、長らく人が住めない環境にあったのです。リビングはけっこう広いので天井埋め込み式の業務用エアコンを設置していたため、入れ替えにもかなり手間がかかることに。そのため、仕事は全てエアコン完備の寝室でこなすようになり、2カ月の間、リビングは放置状態にありました。

それでもテレビなどのメディア取材が自宅に入っていた4~5月頃は気候が良かったので、カメラクルーが入っていてもリビングで音楽制作やAI画像生成をデモすることができたのですが、灼熱の状態ではさすがに無理。撮影を機にせっかく導入してテレビでも披露した1メートル超縦型ディスプレイも堪能できなくなっていました。キッチンもほとんど機能せず、たまに電子レンジ、冷蔵庫を使うのみ外食オンリーの生活に。

そして8月1日、ついに新しいエアコン(ビーバーエアコン)18畳用を購入・設置したのが先週のこと。ようやく人が人として生きていける環境の整った状況で仕事と遊びができるようになりました。

▲1メートル超のウルトラトールディスプレイ(本当はウルトラワイド)も再び使えるように

ちょっと前に購入していたベリンガー版ARP 2600クローンシンセサイザーなど、多数の楽器を接続して独立してフェーダー制御できるRODECASTERを再び使えるようになったので、これからはポッドキャストやビデオ会議だけでなく、音楽制作にも余裕を持って取り組んでいけるかと思うとワクワクします。ギターシンセの「ギタ次郎」もつなげよう、とか夢が広がります。

¥77,778

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)

ポッドキャスト番組TechnoEdge-Sideでは、この新しい環境(というか、創刊当時の環境)でお届けできるようになりました。モニターヘッドフォンも以前のSONY MDR-CD900STから変わっているのきお気づきいただけるでしょうか。RODECASTERに戻ったので、Weekly Top 5のときの効果音も復活です。妻の歌声をAIで再現する取り組みも、快適な環境でやりやすくなりました。1メートル超のAI生成写真を見ながら、次はどんな曲を作るか構想したいと思います。

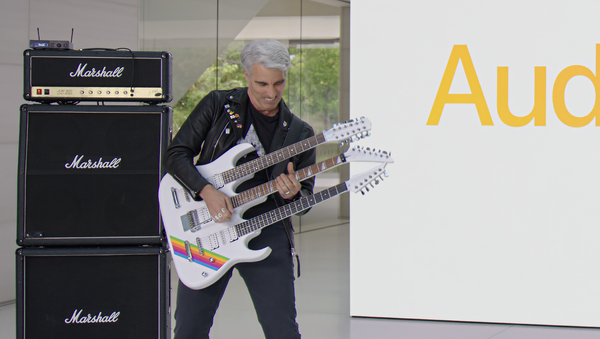

▲モニターヘッドフォン「NTH-100」もRODE製。ケーブルを左右どちらにも繋げられるので、作業環境に応じて選べるのがよい。ケーブルの色、ノブの色も変えられるので、複数人がモニターするときは間違わずに済む。イヤーカップの快適性もポイント高い

¥3,964

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)

▲現在のメイン収録環境