以前見学させていただいた「マイコン博物館」が6月22日に正式オープンしました。

1日の利用が大人1000円で、動態保存してあるマイコンを利用できるオプションが3000円。全て予約制で、水曜日が休館日。開館時刻は12時~18時。最終入館時刻は17時となっています。突然の訪問はできません。詳細はこちら。

筆者は正式オープン前に伺ったのでまだ整理されていない状態でしたが、展示のために集められたマシンたちは実に素晴らしいものでした。

マイコン博物館プレオープン訪問記の後編をまだ書いていなかったので、個人的な過去の体験を交えながらここに書いておきます。以下に登場する記述や写真はプレオープン時のもので、今は収まるべきところに、正しい説明とともに収蔵されているはずです。

1981年冬のマイコンフェアが青梅に再現されていた

ここを訪れた後、思い出した場所があります。それは五反田TOCのどこか。1981年冬のある日。

当時、妻と付き合い始めていた筆者は大学卒業を1年延期することにし、その間は東京新聞地方版の校閲のアルバイトをし、興味があったマイコンの技術を身につけようと、2人でマイコン選びに出かけました。

当時の大学生協ではマイコンフェアというのを実施しており、生協価格で購入できるマイコンを一堂に集めて展示・販売していたのです。その会場となっていのが五反田TOCでした。

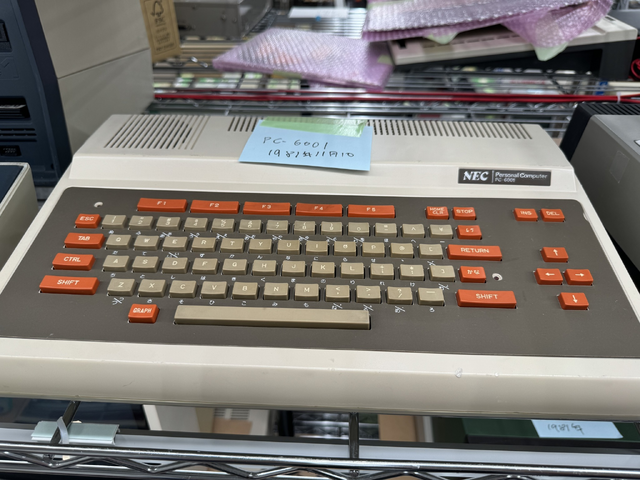

会場にあったのは、日本の最新モデルであるNEC PC-8001、PC-6001、PC-8801、Sharp MZ-80B、MZ-80K2E、富士通FM-8、沖電気工業if-800が記憶に残っています。

(▲NEC PC-8001、PC-6001、PC-8801、Sharp MZ-80B、MZ-80K2E、富士通FM-8、沖電気工業if-800)

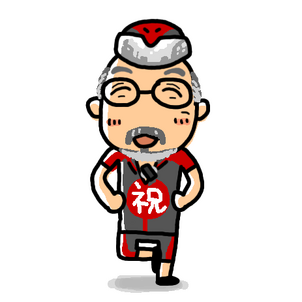

海外製としては、Apple ][、Tandy TRS-80、Commodore PET-2001がありましたが、それもここマイコン博物館に展示されています。

(▲上からApple ][、TRS-80、PET-2001)

これだけのマイコンを全て展示している店は当時の秋葉原にもなかったのではないでしょうか。

最終的に筆者はデータを記録・読み込むのに必須だったカセットデータレコーダーを内蔵してディスプレイも組み込まれて、しかも破格に安いMZ-80K2Eを購入。

このMZ-80K2Eに、Amdek CMU-800というデジタルシーケンサーとMS-10、MS-20といったアナログシンセサイザーを接続してコンピュータミュージックを奏で、妻と一緒にライブ演奏したりをしていました。

(▲手前の緑色のコンピュータがMZ-80K2E。当時の銀塩写真からLuma Dream Machineで生成)

(▲元の写真。1982年11月下旬、母校の学園祭「外語祭」で、8ビットコンピュータとシーケンサーにアナログシンセサイザー2台を接続してライブをしている様子)

これを歌っていた妻はその42年後、自分の姿と歌声がコンピュータで再現されるようになるとは思ってなかったとは思いますが、この時が、その始まりだったとも言えます。当時の歌声が今の歌声の学習元となっているのですから。

このあたりは自分の半生が映画化されてるとしたら再現してほしいなと思う場面ですが、その場合、ロケ地としてはマイコン博物館をお借りすることになると思うのです。

動態保存されていることの意義はそういった時に真価を発揮するはずなので、映画化が実現するまでに、動いているマイコンがさらに増えていると嬉しいなと勝手に思っています。

マイコン博物館にはこうした個人的な思い出の品以外にも、コンピュータ史を彩る様々な名品、黒歴史があります。

さまざまな黒歴史、消えていったコンピュータたち

ぴゅう太は日本語BASICでよく知られていますが、ユーザーが少ないからなのか、ユーザーにプログラミングをやろうという人があまりいなかったせいなのか、ベーマガ編集部に配属になった同期から投稿してくれないかと頼まれたことがありました。「できないよそんなの」と断ったのですが、受けていれば、「ベーマガに投稿した」実績を解除できたものを、と今は少し悔やんでいます。

Texus InstrumentsのSpeak & Spellは、コンピュータによる音声合成におけるエポックメイキングなデバイスです。

目で見て理解するオズボーン効果

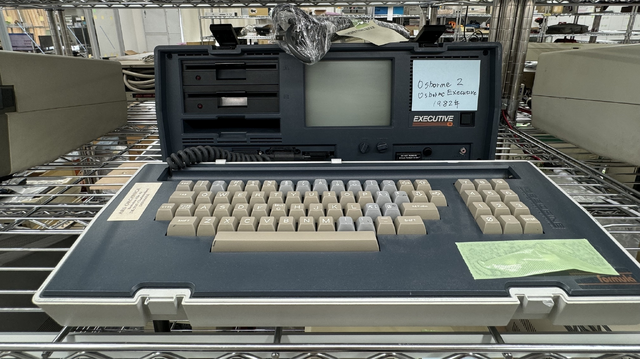

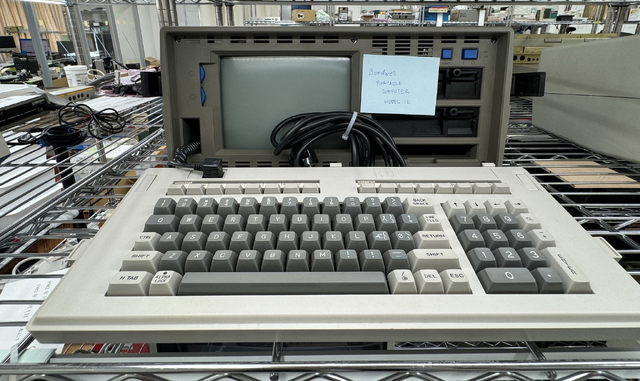

「オズボーン効果」という言葉はご存知でしょうか? アダム・オズボーンが開発した、世界初の商用ポータブルコンピュータと言われるOsborne 1の後継機を発表したタイミングが早すぎたために在庫を抱えてしまい、その結果倒産してしまったということから、次世代機の発表が早すぎると現行機種の販売不振を招く、という「理論」です。

結果的にOsborne 1は販売不振のせいで倒産したわけではないということがわかったようですが、そのOsborne 1を、ここで見ることができました。スーツケース型(Luggage Computer)と呼ばれていた革新的なスタイルで、蓋を外すと、それがキーボードになるというかっこよさです。

その問題の次世代機、Osborne II(Osborne Executive)もありました。CRTディスプレイが大きくなっているのがわかります。ディスプレイが大きくなるとわかっていたら買い控えも起きますよね、ということで、オズボーン効果は信じられていました。

吉崎武館長は、実際にOsborneを殺したのはこの製品だとして、Bondwell Portable Computer Model 12というものを見せてくれました。当時の記憶では、Kaypro-2という製品がOsborneキラーだったと聞いていたのですが、その画面サイズを見たら、納得でした。12インチCRTをよくこのサイズに入れたなあ。

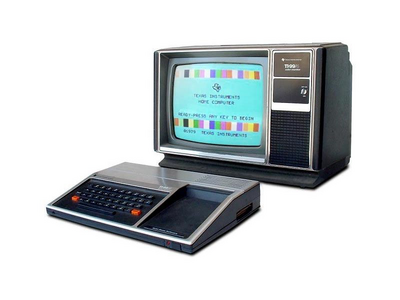

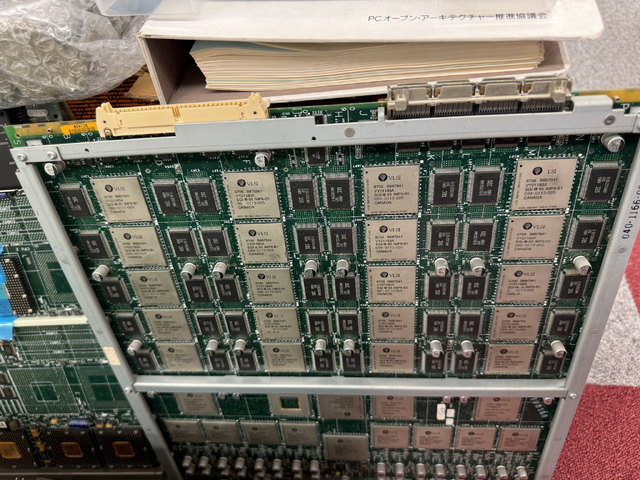

NVIDIAの源流となったボード

先日、NVIDIAの時価総額が世界一となったという報道がありました。そのNVIDIAの技術的な母体であり、ついでに言うとAMD(が買収したATI)の源流でもあるSilicon Graphics International(SGI)の製品の一部も見ることができました。

だいぶ昔には、SGIのCrimsonとかIndigoとかのグラフィックスワークステーションが秋葉原で格安で売られていたこともあったのですが、今では貴重です。

そのワークステーションそのものではなく、最も重要なパーツが単体で置かれていました。それは、ジオメトリックエンジンのボード。3D演算を高速処理する、創業者であるジム・クラーク博士が考案した理論をハードウェア化したものです。

この技術が巡り巡ってAIに利用されるようになったわけで、1980年から90年代にかけてのSGIの隆盛に思いを寄せました。

吉崎さんは、かつて経営していたCG・ゲームプロダクションのハイテック・ラボ・ジャパンでこうしたワークステーションの実機を使われていたわけですが、残念ながらリース品だったため残せなかったのだそうです。ハイテック・ラボにあったPixar Image Computerがここに展示されてたらよかったのに、とないものねだりをしてしまいました。吉崎さんとはPIXELというCG雑誌にいた頃に取材でお会いしていたのでした。その頃、ジム・クラーク博士やPixarのアルヴィ・レイ・スミスにも取材をできた、良い時代でした。

CGといえば、今年亡くなられたCG研究の巨匠、大村浩一先生がメタボールを動かしていたLinks-1という並列処理コンピュータシステムもコンピュータ史遺産のはずですが、それも残存せず。マイコン博物館の存在意義はこうしたところにあるのだと思います。

Links-1についてはこのようなエピソードも。

こうした体験から、浸水、地震といった災害による貴重な資料の損害を最小限にとどめるため、高台にあり、地盤も安定している青梅の地を選んだのだそうです。

現在のPCの姿を作り上げたIBM PCの後継機であるPS/2は、キーボードコネクターの名称としてしか知らない人も(それも今や少数派でしょう)。右側にある青いコンピュータはBeBox。MacのOSのベースとしてNeXTと競い合った、ジャン=ルイ・ガセー率いるBeのマシンです。これも、大原雄介さんの連載に登場しています。

と思っていたら、勘違いでした。ご指摘をいただきまして、青いからてっきりBeBoxだと勘違いしていましたが、これはPower Computingのマシンだということが判明。

PowerPC搭載のMac互換機で、かなりの技術力を持っていた会社ですが、スティーブ・ジョブズが復帰した後で同社を買収してMacクローンを終わらせたという、その会社の製品です。ちなみに筆者はMac互換機ではすごくいいスピーカーシステムを内蔵していたパイオニアのGX-1というのを持っていました。

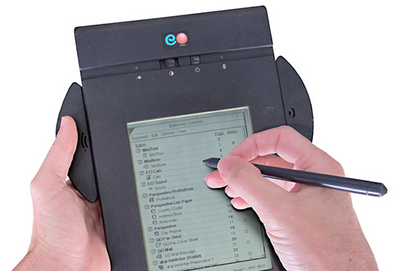

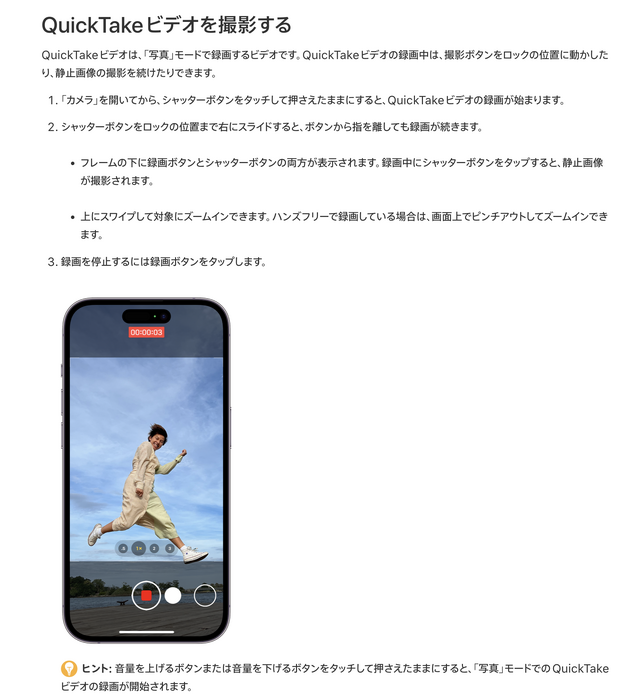

デジタルカメラの元祖(の一つ)もありました。Kodakが1995年に発売したDC40。Appleのロゴが貼られていますが、Apple最初のデジカメQuickTake 100の大元がこちら。QuickTakeという名前は今、iPhoneのカメラ機能に流用されていますが、結果的に世界で最も使われているカメラとなったわけで、その源流がここにあるのです。

といったように、1970年代から2000年代あたりまでのコンピュータや周辺技術に接していた人ならば何か呼び戻される記憶があるはず。

予約してノスタルジックな街、青梅に行けば、過ぎ去りし日々のコンピュータたちが待っています。