ローカル生成AIのためのマシンって、今ならこんな感じ?(CloseBox)

Xでローカル生成AIのためのマシンはこんなのがいいんじゃないか?と投稿してみたのですが、予想外に反響があったので、ChatGPT deep researchを使ってまとめてみました。

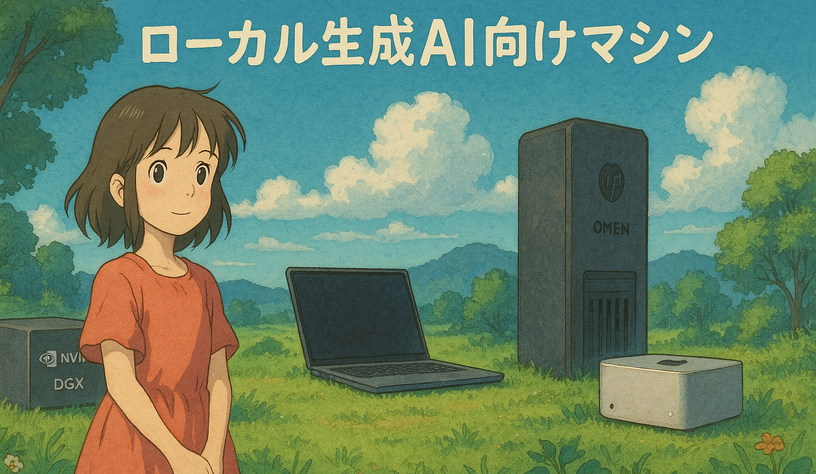

1000憶パラメータLLMをシングルCPUでローカル実行できる「bitnet.cpp 1.0」、新テキスト読み上げAI「F5-TTS」など生成AI技術6つを解説(生成AIウィークリー)

この1週間の気になる生成AI技術・研究をいくつかピックアップして解説する「生成AIウィークリー」(第68回)では、テキストを読み上げるTTSシステム「F5-TTS」や、会話AIモデル「Ichigo」を取り上げます。また、単一CPUでLLMで実行できる、Microsoftの1ビットLLM推論フレームワーク「bitnet.cpp 1.0」などをご紹介します。

マイコン博物館、ついに正式オープン。動体展示の利用もできるようになって思い出した1981年冬のこと(CloseBox)

オープン前に見学させていただいた「マイコン博物館」が6月22日にオープンしました。

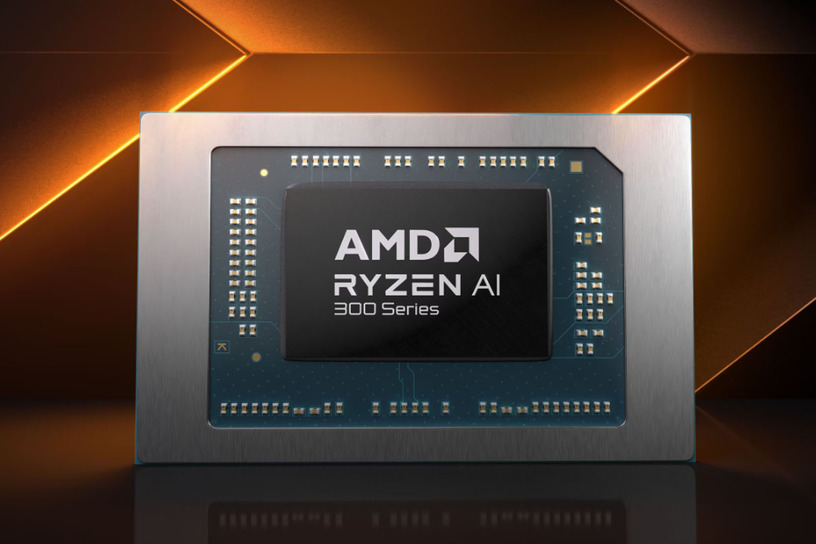

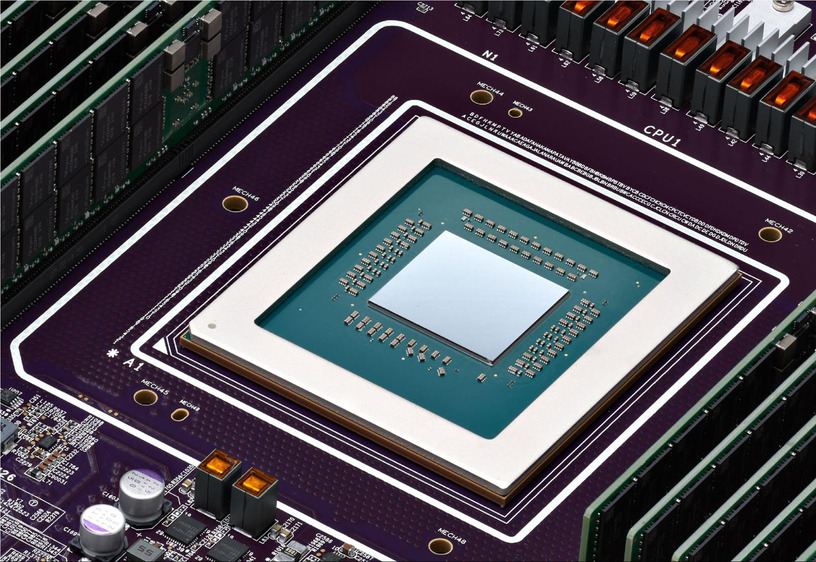

AMD、Copilot+ PC向けCPU『Ryzen AI 300』シリーズ発表。ノートPC製品が7月発売

AMDが、台北市で開催されたComputexComputex 2024で新しい世代となるZen 5アーキテクチャーを採用したノートPC用CPU製品Ryzen AI 300を発表しました。7月より出荷を開始するとしています。

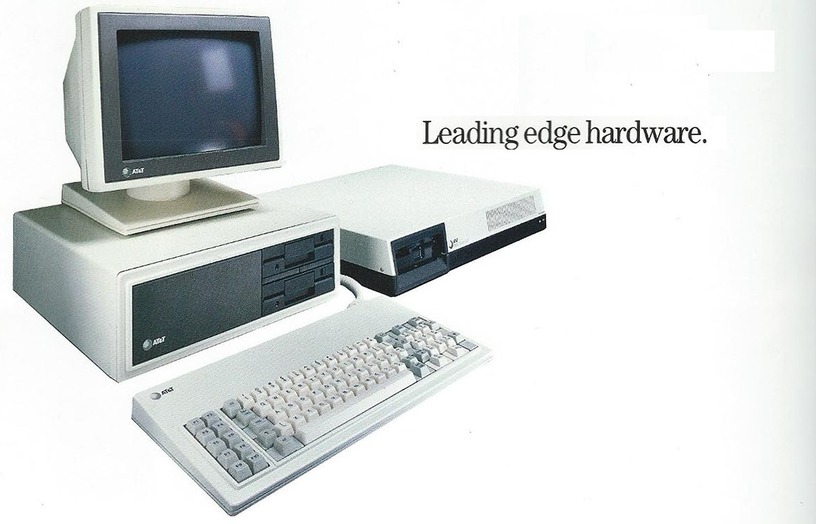

性能は悪くなかったのに不運だった。AT&Tベル研生まれの32bit CISC「WE32000」(人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう 第18回)

今回はC言語実行効率向上を目指して開発されたWE32000シリーズについて。

70年代からのコンピュータが揃う青梅「マイコン博物館」で、マイ・ファースト・コンピュータの謎が解けた(CloseBox)

JR青梅駅のすぐ近くに、「マイコン博物館」という場所があります。正式なオープン前ですが、先日、そこにお邪魔してきました。今回はその展示物に絡めて個人的なコンピュータ史を振り返ってみます。

新型 iPad Proを忘れて、純粋にSoCとしてのM4と「その先」について考えてみる(本田雅一)

アップルがニューヨーク、ロンドン、上海で開催した、iPadをメインに据えた久々の発表会。 製品の概要については、既に十分な報道がなされている上、ウェブにも大量の情報が溢れている。近いうちに実機でのテストの機会があるため、ここでは少し製品から離れて、新型iPad Proに搭載されている新しいプロセッサについて話を進めていくことにしたい。

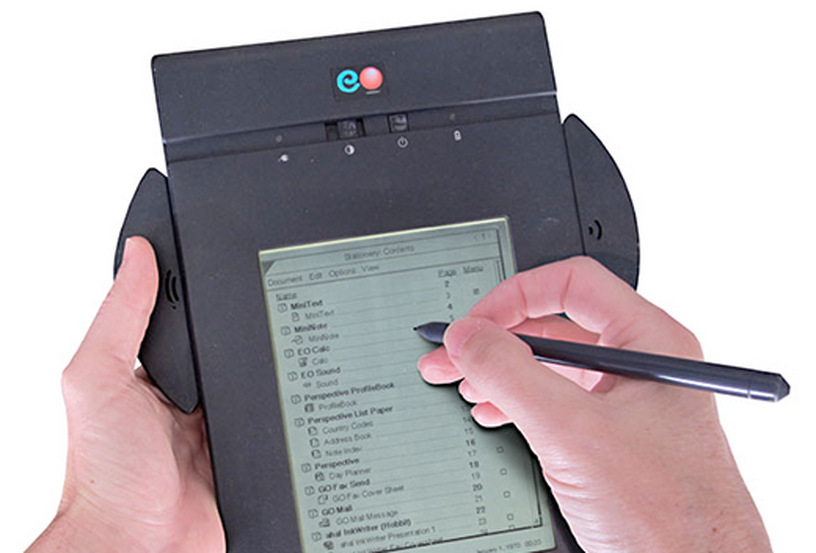

「C言語を効率的に実行」するためAT&Tベル研で生まれた「Hobbit」の奇妙な冒険(人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう 第17回)

コンピュータの歴史を暗部も含めてていねいに掘り起こすことで定評のある大原雄介さんによる連載17回目。古くからのMac、PDAユーザーなら知っている人物がちらほら。

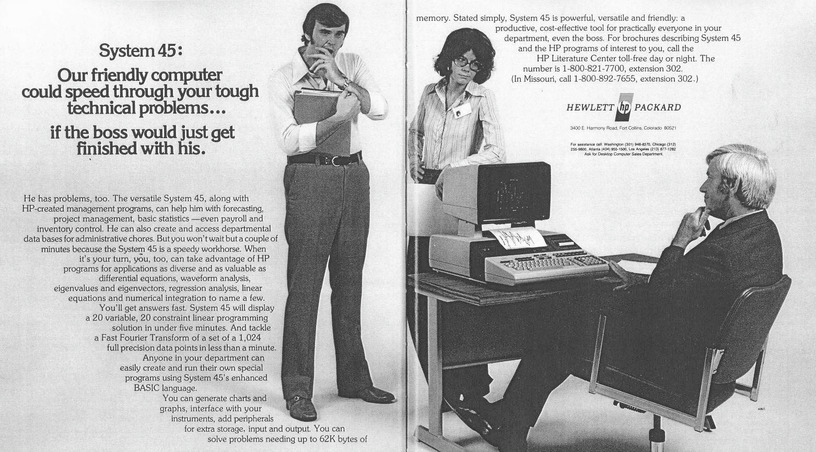

なぜマイクロプロセッサじゃなかったのか。HP Nanoprocessorの立ち位置(人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう 第16回)

コンピュータの歴史を暗部も含めてていねいに掘り起こすことで定評のある大原雄介さんによる連載16回目。MicroprocessorではなくてNanoprocessorという製品名がつけられたプロセッサをHPが開発していた頃の話。

Google、データセンター向けArmベースCPU「Axion」を発表

Googleが、自社開発のArmカスタムCPU「Axion」を発表しました。Armのクラウド/HPC向けCPU「Neoverse V2」をベースとして、Google Cloudなどのデータセンター向けに設計されています。

中国、政府機関のIT機器からインテルおよびAMDプロセッサ排除へ。ArmとRISC-V、国産Linux主流の新ルール制定

中国政府が、政府機関の使用するコンピュータにおけるインテルとAMDのCPUの使用を禁止する新しい規則の導入を開始しました。

Apple Silicon Mシリーズにチップレベルで暗号鍵を漏らす可能性ある脆弱性。プリフェッチャー狙ったサイドチャネル攻撃、米大学セキュリティ研究者らが公表

米国の複数の大学の研究者グループが、Apple Silicon搭載Macにチップレベルの脆弱性を発見したと発表しました。

DSPになりきれなかった、アナログ・デジタル・プロセッサという異物「Intel 2920」(人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう 第15回)

コンピュータの歴史を暗部も含めてていねいに掘り起こすことで定評のある大原雄介さんによる連載15回目。Intelにもこんなマイナープロセッサがあったのかということで、本連載初登場。DSPでもないAnalog Signal Processorです。

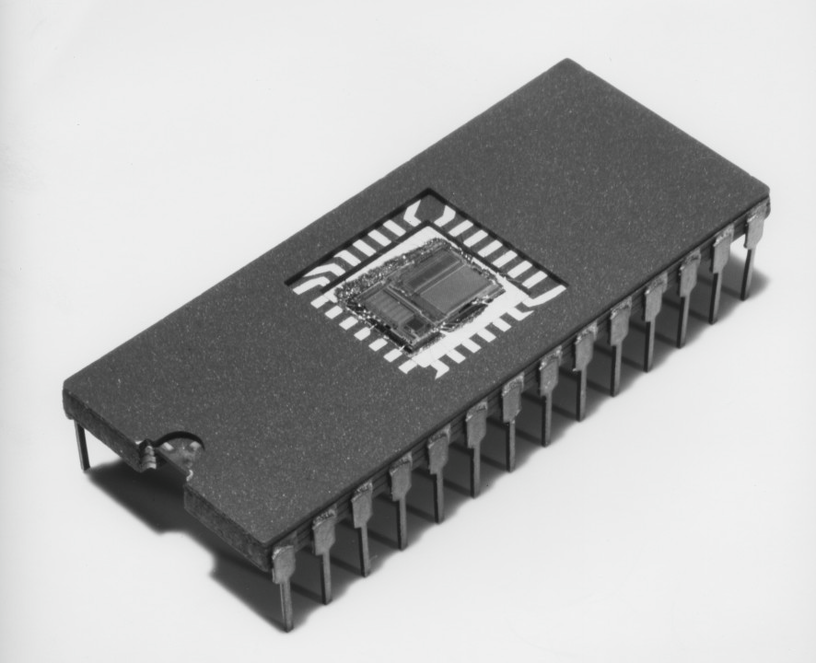

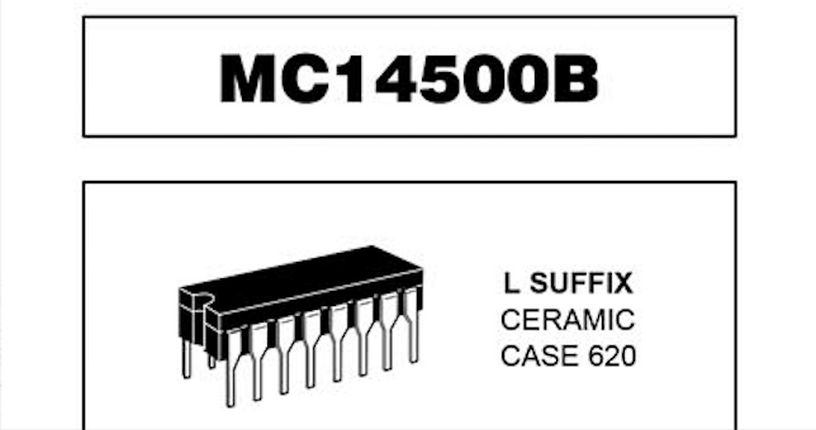

知名度はないが最も高性能だった1bit MCU、Motorola MC14500(人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう 第14回)

コンピュータの歴史を暗部も含めてていねいに掘り起こすことで定評のある大原雄介さんによる連載14回目。今回取り上げるのは、MotorolaのMC14500。知らない型番という人は多いと思いますが、ある業界では広く使われていた製品です。

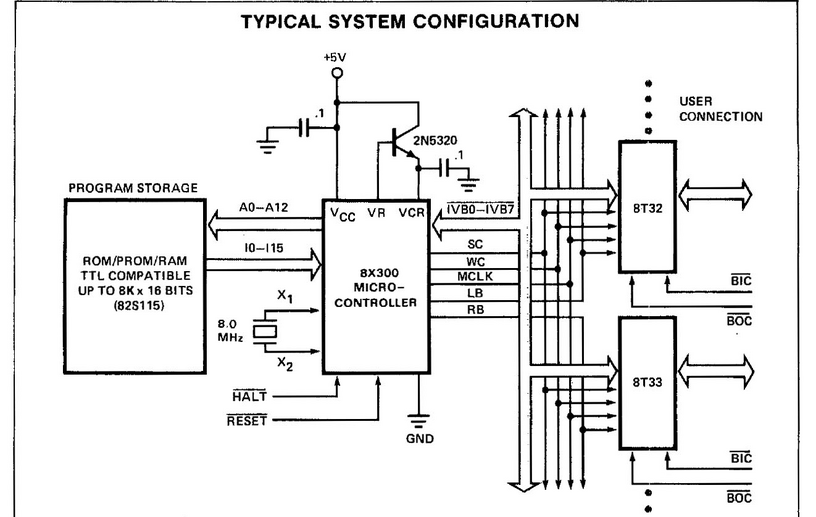

DSP登場までは超高速を誇ったSMS300/8X300(人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう 第13回)

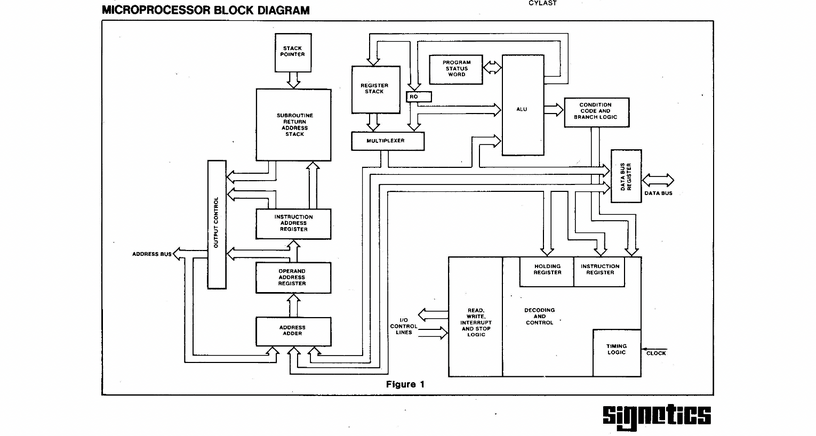

今回取り上げるのはSigneticsが製造を担当した、SMSのSMS300および8X300です。

3年間の開発凍結がなければIntelと勝負できたかもしれないSignetics 2650(人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう 第12回)

FairchildからスピンオフしたSigneticsという会社のマイクロプロセッサ「2650」は実は先進的なもので、開発凍結がなければIntelと勝負できたかもしれないのだ。

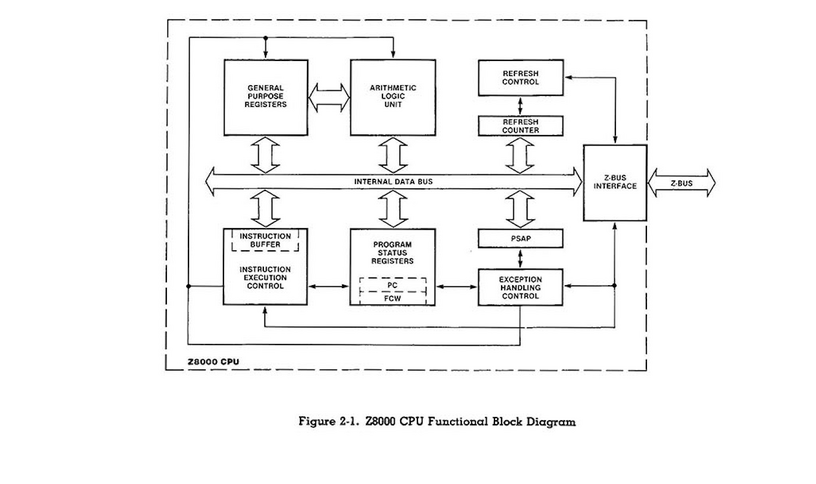

8ビットCPUの名機Z80の後継はなぜ失敗した? Zilog Z800/Z8000/Z80000の誕生と消滅(人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう 第10回)

コンピュータの歴史を暗部も含めてていねいに掘り起こすことで定評のある大原雄介さんによる連載10回目。今回は、Z80後継がいかに失敗していったか。

Qualcomm、Apple M2を超える性能のOryon CPU発表。Snapdragon X Elite採用製品は来年半ば(笠原一輝)

Qualcommは年次イベント「Snapdragon Summit 2023」において、同社がゼロから開発したArm CPU「Oryon CPU」が、Apple M2とのベンチマーク比較で上回っていることをアピールした。

インテル「究極のゲーミングプラットフォーム」第14世代Coreプロセッサ発表。世界最速の6GHz到達、AIオーバークロック対応

インテルがデスクトップPC向けの最新プロセッサ 第14世代 Intel Core プロセッサーファミリーを発表しました。

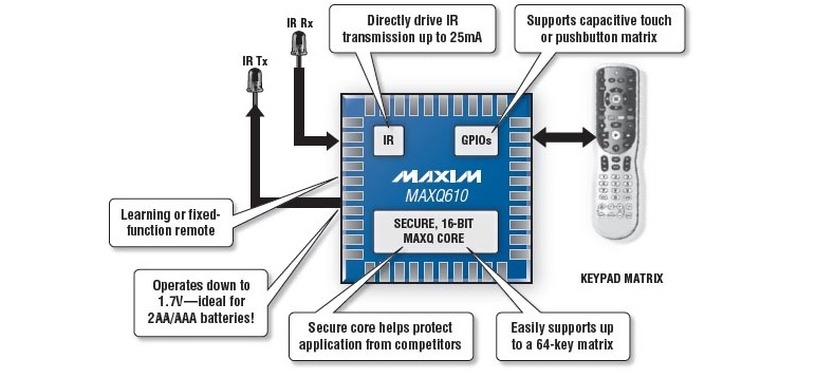

人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう(第9回):アナログ半導体メーカーが作った稀有なMCU「Maxim MAXQ」の行方

コンピュータの歴史を暗部も含めてていねいに掘り起こすことで定評のある大原雄介さんによる連載9回目。今回は、Analog Devicesに買収されたMaxim Integratedというアナログ半導体メーカーによる「Maxim MAXQ」というチップについて。

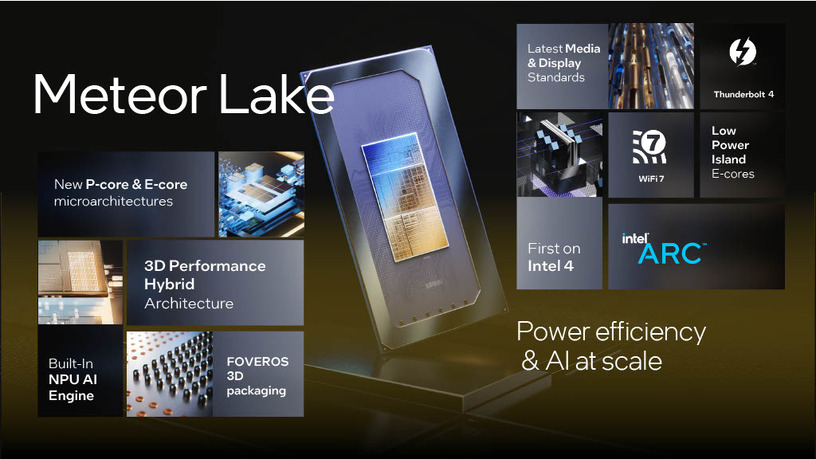

インテルCore Ultra / Meteor Lakeは12月登場。初のNPU搭載・Arc GPU統合・歴代最高効率など「過去40年最大の転換」

サンノゼで開催中のイベント Intel Innovation 2023基調講演より。インテルのゲルシンガーCEOが、最新のクライアントPC向けプロセッサ『Core Ultra』を発表しました。

人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう(第8回):並列CGレンダリングの夢を抱かせたINMOS Transputer

1990年代にCGをやっていた人たちなら郷愁に浸れるかもしれないTransputer(トランスピュータ)がいかに始まり、消えていったのか、大原雄介さんが詳しく語ります。もちろんOCCAMも。

RISC-V普及促進に向けQualcommら5社がリファレンスアーキテクチャ推進企業を設立

Armベースのプロセッサで知られるQualcommらが、ライバルRISC IPと目されるRISC-Vを推進する企業を設立しました。

人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう(第7回):68Kの命令セットを利用したMotorolaの知られざるRISCプロセッサ「ColdFire」

Motorolaといえば、MC6800、MC6809の次はMC68K、MC88K、PowerPC。そこまで記憶している人はそこそこいると思いますが、ColdFireという名前に聞き覚えはありますか?

人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう(第6回):Arm Cortex-Mの前に敗れ去った「Atmel AVR32」

コンピュータの歴史を暗部も含めてていねいに掘り起こすことで定評のある大原雄介さんによる連載6回目。8bit版は残ったのに32bit版は消えてしまった、不運なAtmel AVR32の生い立ちとその結末について。

AIが5時間足らずでRISC-V CPUを設計。性能はi486SX程度

中国の研究グループが、AIによる自動化されたCPU設計と称する論文を発表しました。この論文は、わずか5時間足らずで産業グレードのRISC-V CPUを設計できたと報告しています。

Intelがブランド大刷新、Coreから「i」を抜いて「Ultra」追加。Meteor Lake以降は世代も省略

インテルがクライアント向けプロセッサーのブランディングを刷新しました。15年ぶりの大変革の前、今回の新プランティングでは、強アイセブン宮杯5といった名称から愛がなくなり、ただの強早々声が7になります。

人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう(第5回):DSPを魔改造して汎用プロセッサに仕立てた「Imagination META」

今回取り上げるのは、Appleに見捨てられたことで知られるチップメーカーのImagination TechnologiesがDSPベースに作ったという変わり種CPU「META」です。

人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう(第4回):ゲーム機にも搭載された、「シリコンバレーの祖」が作ったFairchild F8とMostek MK3870

今回は、Intelをはじめ、多くの半導体企業を生み出すことになったFairchild Semiconductorにスポットを当てます。

人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう(第3回):68000、386、RISC攻勢の陰で生きて消えたNS 32000ファミリー(大原雄介)

マイナーCPUを紹介する大原雄介さんの連載、NS(National Semiconductor)シリーズ最終回はNS 32000です。知ってます?

人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう(第2回):NS SC/MPが日本のパソコン自作に果たした役割とDr.パソコン(大原雄介)

今回取り上げるNS SC/MPは、今では知る人もほとんどいないが、1970年代末期には日本のパソコン自作ブームに一役買った功績がある。

新連載【人知れず消えていったマイナーCPUを語ろう】Intel 8080と同時代に生まれた16bit CPU「NS IMP-16/PACE/INS8900」の不遇(大原雄介)

コンピュータ技術の歴史ものといえばこの人、大原雄介さんによる新連載がスタートしました。テーマは、人知れず消えていったマイナーすぎるCPUです。

- 32件中 1 - 32 件を表示