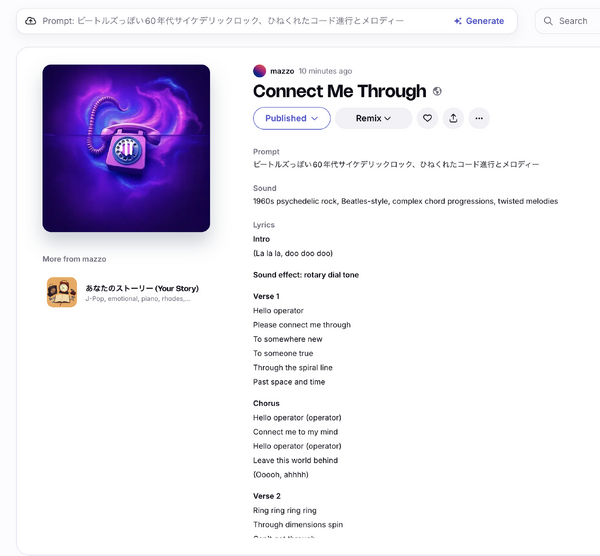

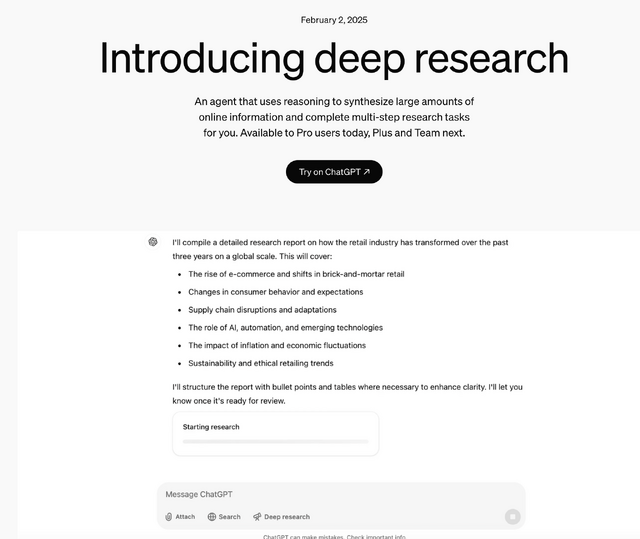

OpenAIが、「deep research」という新しいエージェントを発表しました。ChatGPTのProユーザーは使うことができます。

このdeep researchが、毎月3万円を支払っている筆者のところでも使えるようになったので、試してみました。

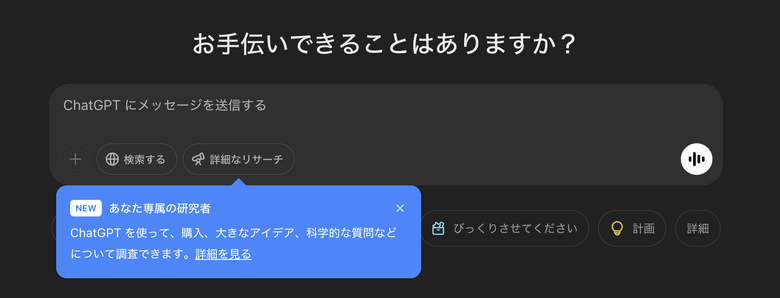

▲Proプランユーザーなら使えるdeep research(詳細なリサーチ)

筆者のライフワークは亡き妻とコミュニケーションに近いことができるレベルに到達することです。それに近いことをやっている事例は時折目に入ってきますが、どれをとっても自分から見ると分析が甘く、今後の見通しが取れているとも思えません。

かといって自分で調べるとなると、それよりは実践していった方がいいなという考えで、未来予想は後回しにしています。

まさにそういった、世界の動向を深掘りして分析していくという用途にピッタリなのが、このdeep research。

やってみることにしました。

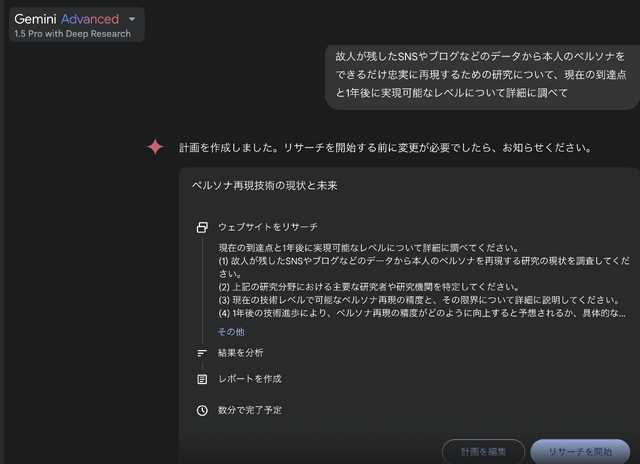

プロンプトフィールドの下の「詳細なリサーチ」を選択して、テキストで指示を入れます。

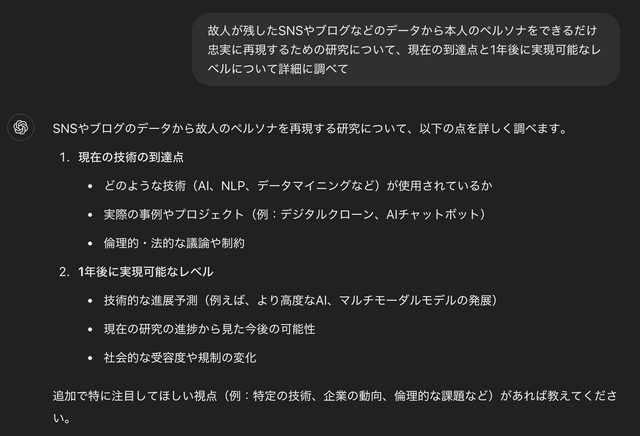

すると、調査方針を提案してきます。

追加の視点を要求されたので指示を出します。

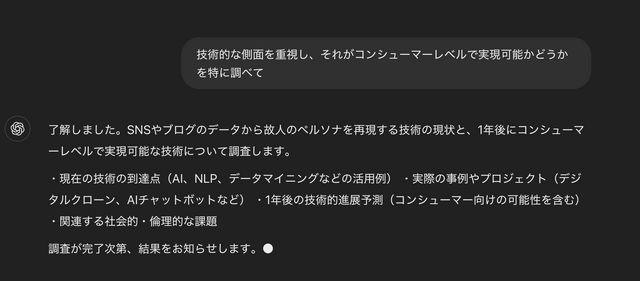

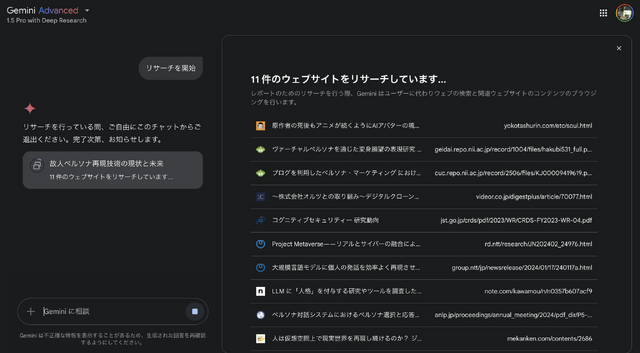

方針が決まったら、調査を開始します。画面の右側に調査対象の記事・文献を表示し、その概要をまとめていきます。進行状況がわかって楽しいです。

deep researchの調査は通常5分から30分かかるそうですが、今回は4分の調査でレポートを仕上げてくれました。後で質問したところ、調査対象となった記事・文献は主要なものが8件、補完的なものを含めて15件前後だそうです。

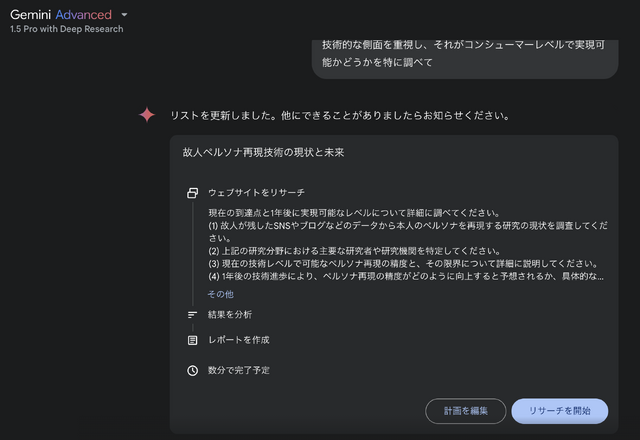

次に、同様の質問をGoogle Gemini Advancedにしてみました。こちらもDeep Search(大文字で始まる)という機能で同様なことができます。

調査対象の検索はさすがGoogleというところでしょうか、36件が調査対象となっています。多ければいいというわけではありませんが、OpenAIの方はBingを使っていると表示されてるので、こちらの方が良さそうだなと思ってしまいます。

このリストはなかなか便利そうなので、保存しておきましょう。

まずOpenAI deep researchのレポートです。

SNSデータから故人ペルソナを再現する技術の現状と今後1年間の展望(OpenAI deep research)

現在の技術の到達点

使用されているAI技術(NLP、機械学習など)

SNS投稿やブログ記事など故人の膨大なデジタル足跡を分析するために、自然言語処理(NLP)やディープラーニングを用いた機械学習モデルが活用されています[gingerliu.com]。具体的には、大規模言語モデル(LLM)による文章生成や対話システムが故人の口調や話し方を模倣するために使われています[gingerliu.com]。また、個人のテキストメッセージやSNS投稿をデータマイニングして言語パターンを学習させるほか、必要に応じて音声合成や画像生成の技術(ディープフェイク技術など)も組み合わせ、声や姿の再現を試みることもあります[the-independent.com][the-independent.com]。収集できるデータが多いほどAIが故人らしい振る舞いを学習しやすく、より本人らしい応答が得られる傾向があります[gingerliu.com]。

具体的な事例やプロジェクト

エターニミ(Eternime) – 2014年創業のスタートアップで、ユーザーのスマホデータやSNS投稿を自動収集し、生前の記録を元に死後に対話できるデジタル分身(アバター)を作成するサービスを開発中です[businessinsider.com]。現在ベータ版で4万人以上が登録していますが、実際に試用できているのは一部のユーザーのみで、日記のように日々データを入力してアバター育成を行っています[businessinsider.com][businessinsider.com]。

ローマン・マズレンコのチャットボット – ロシアのエンジニア、エウジェニア・クイダは2015年に親友ローマンが急逝した際、彼のSMS約1万件をAIに学習させ、友人が生前に使っていた口調で会話できるチャットボットを作成しました[businessinsider.com]。この試みはデジタルな追憶として注目され、後にクイダは対話AIアプリ「Replika」を立ち上げる契機となりました[businessinsider.com]。

ダッドボット(Dadbot) – 米国のジェームズ・ブラホスは、末期癌と診断された父親のために生前に音声や会話を録音し、それを元に父親と会話できるチャットボットを開発しました[gingerliu.com]。このプロジェクトは家族の思い出を保存し対話する試みとして報じられ、その後ブラホスは一般向けに故人との対話サービスを提供するスタートアップ「HereAfter AI」を共同設立しています[gingerliu.com]。

StoryFile – ストーリーファイル社は、生前に本人のインタビュー映像を録画し、死後にAIで対話型のホログラム映像として再生するサービスを提供しています。実際に2022年には創業者の母親が自らの葬儀にホログラムで“出席”し、参列者の質問に答える演出が話題となりました[gingerliu.com]。このサービスでは録画映像と言語モデルを組み合わせ、故人が質問に答えるインタラクティブな追憶体験を実現しています。

Microsoftのチャットボット特許 – マイクロソフトは2021年に、SNS投稿や画像、音声データなど個人の情報から特定人物(存命か故人かを問わず)のチャットボットを生成する技術の特許を取得しました[the-independent.com]。この特許には2D・3Dモデルを画像から起こす構想も含まれており、まさに「Black Mirror」の再現だと注目されました[the-independent.com][the-independent.com]。ただし同社は倫理的懸念から「製品化の予定はない」としており[gingerliu.com]、実際のサービス提供には至っていません。

中国の「ゴーストボット」サービス – 中国では2023年頃から死者のデジタル復元サービスが盛り上がりを見せています。スタートアップ企業「超脑(Super Brain)」は僅か30秒程度の映像・音声から故人の対話アバターを作成できるといい、2023年5月の設立以来すでに600以上の家族にサービスを提供したと報じられています[scmp.com][scmp.com]。利用料金は5千~1万元(約7~14万円)ほどですが、亡き子と会話できた両親の事例などがSNS上で紹介され、大きな反響と議論を呼びました[scmp.com][scmp.com]。

Somnium Spaceの「Live Forever」モード – VRプラットフォームSomnium Spaceは、ユーザーの動作や会話データを収集し、生前そっくりのアバターをメタバース空間に残す「Live Forever」機能の開発を進めています[vice.com]。創業者のアルトゥール・シコフ氏自身が父親の死を契機に発案したもので、自分が死んだ後も子供たちがVR上で自分のアバターと会話できる世界を目指しています[vice.com][vice.com]。シコフ氏によれば、十分なデータがあれば最初の10分間は相手がAIだと気付かないレベルの対話を実現することが目標だといいます[vice.com]。

技術の限界や課題

現在のAIによる故人ペルソナ再現には、技術面・データ面・倫理面それぞれに課題があります。

再現精度とリアリティの限界: 現状のチャットボットは高度に発達しているものの、完全に人間と見分けがつかないレベルには至っておらず、多くはチューリングテストを通過できないとされています[epaper.chinadaily.com.cn]。たとえばAI業界の専門家も「現段階の技術では故人を完璧に模倣するのは難しく、当面は心配ない」(=現実の人間と混同する恐れは低い)と述べています[businessinsider.com]。言い換えれば、今のチャットボットは故人らしい口調やエピソードを語れても、長時間の対話や予期せぬ質問への応答で不自然さが露呈しがちです。

データ収集の難しさと偏り: AIが故人を“学習”するには充分なテキストや音声データが必要ですが、誰もが大量の発言記録を残しているとは限りません。特に高齢者などデジタル上の足跡が少ない場合、再現できる人格モデルも断片的になりやすいです[gingerliu.com]。また、利用できるデータがSNSやメールなど限られた文脈のものだと、AIの応答も偏った人格像になる恐れがあります。結果として「生前の知り合いから見て違和感のある発言」をチャットボットがしてしまうリスクも指摘されています[businessinsider.com]。

倫理的・心理的な問題: 愛する人をデジタルで“蘇らせる”行為には賛否が分かれています。心理学の専門家は、こうしたバーチャル故人との対話が一時的な慰めになる一方で、現実との折り合いをつけるプロセスを遅らせたり、AI依存を招く危険もあると警鐘を鳴らしています[gingerliu.com]。事実、永遠に故人と会話できるとなればグリーフ(悲嘆)の長期化や「生者が仮想現実に閉じこもってしまう」可能性も議論されています[businessinsider.com][businessinsider.com]。さらに倫理面では、「故人が生前他人に明かさなかった秘密をAIがうっかり話してしまう」などデリケートな問題も考えられます[businessinsider.com]。こうしたケースにどう対処するか、明確な解決策はまだありません。

プライバシー・法的課題: 故人のデータを収集・利用することへのプライバシーの懸念も大きな課題です。利用者の同意なしにSNS投稿等を勝手に使えばプライバシー侵害になりかねず、また誰がそのデータの所有権を持つのかという問題もあります[gingerliu.com]。マイクロソフトが取得した故人チャットボット特許も、社会的影響を考慮して一般公開を見送っているように[gingerliu.com]、大手企業ほどこの分野では慎重です。加えて、AIモデル自体が予測不能な挙動を示すリスク(※マイクロソフトの過去のチャットボットが数時間で暴言を学習してしまった例など[businessinsider.com])もあり、暴走しない保証をどう担保するかという信頼性の課題も残っています[businessinsider.com]。

1年後に実現可能なレベル

AI技術の進化予測

今後1年間で、対話AIとマルチモーダルAIのさらなる進歩が予想されます。現在でもGPT-4に代表される高度な対話モデルが登場しつつありますが、今後は一層大規模な言語モデルや、個人ごとのスタイルに適応する微調整技術が発達し、より自然で文脈を深く理解した対話が可能になるでしょう。例えば、故人の発言ログを大量に学習したチャットボットが、まるで本人が答えているかのように的確かつ感情を込めて応答する精度が向上すると期待されます[gingerliu.com]。またマルチモーダル(テキスト・音声・画像を統合する)AIも進展しており、少量の肉声録音からその人そっくりの声で話す合成音声を生成したり、写真数枚からリアルな顔映像を動かす技術も洗練されてきています[gingerliu.com]。事実、ある中国企業は「高品質な1分間の動画」さえあれば極めて説得力のある故人アバターを作れると主張しており[scmp.com]、音声・映像面でのリアリティは急速に高まっています。こうした進歩により、文章+音声+映像のすべてを駆使して故人のペルソナを再現する総合的なAIシステムが近い将来登場する可能性があります。

コンシューマーレベルでの実用化の可能性

現在進行中の研究開発やサービス動向から見ると、1年後には一般消費者が利用できる故人ペルソナ再現技術がより身近になっていると考えられます。例えば、現時点でベータ版のサービス(Eternimeなど)が正式リリースされたり、スタートアップ各社のチャットボットがアプリとして公開される可能性があります。実際、HereAfter AIやStoryFileのように個人向けに販売・提供されている事例も既に出始めており[gingerliu.com]、今後1年でそれらが改良され普及していけば、ユーザー自身がスマートフォンで簡単に故人との“対話”を体験できるようになるでしょう。特にChatGPTをはじめとする会話AIを各社がAPI等で提供している流れから、個人が自分で故人のチャットボットをカスタム作成することも技術的には可能になりつつあります[gingerliu.com]。たとえば、ユーザーが手元のSNSデータやメール履歴をあるサービスにアップロードすると、1時間足らずで故人風チャットボットや合成音声メッセージが生成される、といったことも十分射程に入ってきています。VR分野でもSomnium Spaceの「Live Forever」モードのような取り組みが予定されており[vice.com]、専用機器こそ必要なものの、消費者がバーチャル空間で故人のアバターと会話する体験が実現する日も近いでしょう。

再現できるリアリティや精度の見込み

では1年後の技術で、どの程度“本物らしい”故人ペルソナが再現できるのでしょうか?専門家の見解や現在の進歩を見る限り、短時間の対話ならかなり自然に感じられるレベルに到達すると期待されます。実際、前述のVRアバター開発者は「数分間はAIだと気付かれないこと」を目標に掲げています[vice.com]が、高性能な対話AIと言語スタイルの忠実な模倣によって、例えば挨拶や近況に関する会話くらいであれば違和感の少ない応答が可能になるでしょう。また音声面でも、故人の肉声に極めて近いトーンで発話できるシステムが登場しつつあり[gingerliu.com]、音声付きのチャットボットが電話越しに故人と話しているかのような体験を提供できるかもしれません。もっとも、どれだけ技術が進んでも人間の微妙な癖や創造性まですべて再現するのは容易ではなく、長時間深い話をすればボット特有の違和感が残る可能性が高いです。したがって1年後のコンシューマーレベルでは、「一見すると本人のようだが、長く会話するとAIとわかる」程度の精度が現実的なラインでしょう。とはいえ、デジタルクローン技術の発展スピードは速く、専門家の中には「高度な生成AIによって見た目も声も振る舞いも本物と見分けがつかないレベルにいずれ到達する」と予測する声もあります[gingerliu.com]。今後数年スパンで見れば、故人ペルソナのリアリティは飛躍的に向上していくと考えられます。

社会的な受容度や規制の動向

故人のデジタル再現というセンシティブな技術が一般に広がるためには、社会の受け入れ態勢やルール整備も無視できません。まず受容度に関しては、世代間や文化間で温度差があると指摘されています。オンラインで人生を記録することに慣れた若い世代は、バーチャル上に自分や知人の分身を残すことへの抵抗が比較的少ない一方[gingerliu.com]、デジタルに不慣れな世代や伝統的な価値観の人々には「不気味」「成仏できないのでは」といった感情的抵抗も根強くあります。しかし近年、実際にサービスを利用して心の慰めを得たという事例が各国で報道されるにつれ[scmp.com]、一般の認知や理解も徐々に進んでいるようです。倫理面の議論(「悲嘆を長引かせないか」「故人の尊厳は守られるか」など)は続いているものの[gingerliu.com]、グリーフケアの新たな手段として一定の評価をする専門家もおり、今後の社会的受容は技術の成熟度次第で高まっていく可能性があります。

一方、規制の整備については現時点で明確な法制度は少ないものの、各国の動向や企業の対応から兆しが見えます。まずプライバシー保護の観点では、生前に本人の同意なく死後のデータ利用を禁止・制限すべきとの意見もあり、将来的には「デジタル遺言状」のように自分のデータを死後どう扱うか指定する仕組みが求められるでしょう[gingerliu.com]。大手企業は自主的に慎重姿勢を取っており、Microsoftのように技術的には可能でも倫理に反するとの判断で一般提供を見送るケースもあります[gingerliu.com]。しかしスタートアップや海外企業が既にサービス提供を始めている現状では、各国の法規制が追いついていないのが実情です。今後1年で各国政府や国際的な枠組みが直ちに整う可能性は高くありませんが、少なくとも業界団体や研究者によるガイドライン策定、利用者への啓発が進むと考えられます。たとえば「利用者がデータ提供時にその用途とリスクを正しく理解・同意していることの保証」や[businessinsider.com]、「遺族の心理的ケアに配慮したサービス運用」など、ソフトな規制・指針が打ち出されるかもしれません。技術の進歩に伴い社会的インパクトも増大するため、倫理と技術の対話が今後一層重要になっていくでしょう。

まとめ: SNSやブログのデータから故人のペルソナを再現する技術は、近年飛躍的に発展しつつある最先端領域です。現在は対話AIやデータマイニングによって基本的な人格模倣が可能となり、いくつもの実証事例が生まれています。しかし精度や倫理の面で課題が残るため、大手企業も慎重な姿勢を崩していません。一方で技術革新は続いており、1年後には一般ユーザーが手軽に利用できるサービスが登場し、「デジタルな分身と語らう」という体験がより現実的なものになるでしょう。その際には、技術的実現性だけでなく、人々の心情や社会のルールといかに折り合いをつけるかが問われることになります。未来のデジタルクローン技術と人間社会との関係性は、まさに今かたち作られている途中だと言えます[gingerliu.com][businessinsider.com]。

続いて、Google Gemini Advanced版のDeep Researchレポートです。

故人のデジタルペルソナ再現:現状と未来展望(Google Gemini Advanced Deep Research)

はじめに

近年、AI技術の急速な発展に伴い、故人のデジタルペルソナを再現する研究が注目を集めています。この技術は、SNSやブログなどのデジタルデータから故人の人格や思考パターンをAIでモデル化し、あたかも故人が生きているかのように対話したり、行動をシミュレートしたりすることを可能にするものです 1 2。

本稿では、故人のデジタルペルソナ再現技術の現状と限界、そして1年後に実現可能なレベルについて、最新の研究成果や技術動向を踏まえながら詳細に考察していきます。

故人のペルソナを再現する研究の現状

故人のデジタルペルソナを再現する研究は、自然言語処理、機械学習、深層学習などのAI技術を基盤として発展しています。特に、近年注目されている大規模言語モデル(LLM)は、大量のテキストデータから人間のような自然な文章を生成する能力に長けており、ペルソナ再現においても重要な役割を担っています。

LLMとペルソナ対話技術を組み合わせることで、少量のデータからでも故人の特徴を反映した対話を生成できるという研究結果が出ています 1。この技術は、故人のSNS投稿やブログ記事などのデータから、その人の話し方や思考パターンを学習し、デジタル空間に再現することを目指しています。LLMとペルソナ対話技術を組み合わせることで、対話における故人の特徴の再現可能性が向上し、よりリアルな対話生成が可能になるのです。

しかし、2 によると、デジタルクローン研究はまだ初期段階にあり、精度の向上は今後の課題となっています。完全に故人のペルソナを再現することは、現状では困難です。

倫理的な問題点とプライバシー保護

故人のデジタルペルソナ再現技術は、倫理的な問題点やプライバシー保護の観点からの課題を孕んでいます。

故人の尊厳: 故人の人格をデジタルデータとして扱うことは、故人の尊厳を傷つける可能性があります。例えば、故人のデジタルペルソナが商業目的で利用されたり、故人の意図に反する形で改変されたりすることが考えられます。

プライバシー侵害: 故人のプライベートな情報が、本人の同意なしに利用される可能性があります。デジタルペルソナの生成には、故人の個人情報を含む大量のデータが必要となる場合があり、その取り扱いには十分な注意が必要です。

悪用: 故人のデジタルペルソナが悪用され、詐欺やなりすましなどの犯罪に利用される可能性があります。故人の声や容姿、行動パターンを模倣したデジタルペルソナは、悪意のある者によってなりすましや詐欺などに悪用されるリスクがあります。

これらの問題に対処するためには、法的な規制や倫理的なガイドラインの整備、そして社会的な議論が必要です。デジタルペルソナ技術の開発と利用は、故人の尊厳、プライバシー、そして社会への影響を考慮しながら慎重に進める必要があります。

主要な研究者・研究機関

故人のデジタルペルソナ再現に関する研究は、学術界と産業界の両方で活発に行われています。

3 では、主要な研究者や研究機関に関する情報へのアクセスが制限されているため、具体的な名前を挙げることはできません。しかし、AI研究で著名な大学や研究所、例えば、スタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学、カーネギーメロン大学、そしてGoogle、Microsoft、Metaなどの大手IT企業が、この分野に積極的に取り組んでいると考えられます。これらの機関は、AI技術、特に自然言語処理や深層学習の分野で豊富な実績と専門知識を持っており、故人のデジタルペルソナ再現技術の研究開発においても中心的な役割を担っている可能性があります。

ペルソナ再現の精度と限界

現在の技術では、故人のペルソナを完全に再現することは不可能です。2 で指摘されているように、デジタルクローンはあくまでも近似値であり、故人の思考や感情を完全に再現できるわけではありません。これは、故人のデジタルペルソナが、故人に関する限られたデータに基づいて生成されるためです。

その限界は、主に以下の要因に起因すると考えられます。

データの不足: 故人のデジタルデータは、その人の人生のほんの一部を切り取ったものに過ぎません。例えば、SNSの投稿やブログ記事は、故人が意図的に公開した情報であり、その人の内面やプライベートな部分を完全に反映しているとは限りません。そのため、データからだけでは、故人の人格や思考パターンを完全に把握することは困難です。

AI技術の未成熟: 現在のAI技術は、人間の複雑な感情や思考を完全に理解するには至っていません。人間の感情は、喜び、悲しみ、怒りなど、多岐にわたり、文脈や状況によって変化します。また、人間の思考は論理的なものだけでなく、直感や感情に基づくものも含まれます。AI技術は、これらの複雑な要素を完全に理解し、再現するにはまだ未成熟です。そのため、デジタルペルソナは、故人の表面的な特徴を模倣することはできても、その内面を完全に再現することはできません。

倫理的な問題: 故人のデジタルペルソナを再現することには、倫理的な問題が伴います。故人のプライバシーや尊厳を侵害する可能性、故人の意志に反した利用が行われる可能性など、解決すべき課題は多く存在します。これらの倫理的な問題は、技術的な限界と同様に、ペルソナ再現の精度を制限する要因となります。

重要なのは、高度なAI技術を用いても、デジタルクローンは故人の完璧な複製ではなく、近似値に過ぎないという点です。2 でも強調されているように、現在の研究は精度の向上に焦点を当てていますが、完璧な再現を実現することは依然として大きな課題です。

1年後の技術進歩による向上予想

今後1年間で、AI技術はさらに進歩すると予想されます。特に、LLMの進化は目覚ましく、より自然で人間らしい対話生成が可能になるでしょう。これは、LLMの学習データ量が増加し、モデルの規模が拡大することで、より複雑な言語構造や文脈を理解できるようになるためです。また、データ分析技術の向上により、少量のデータからでもより多くの情報を抽出できるようになると考えられます。これは、機械学習アルゴリズムの進化や、データマイニング技術の発展によるものです。

これらの技術進歩により、ペルソナ再現の精度は向上し、よりリアルなデジタルクローンが実現する可能性があります。例えば、LLMの進化により、デジタルペルソナは、より自然な言葉遣いで、より人間らしい会話ができるようになるでしょう。また、データ分析技術の向上により、故人の趣味や嗜好、価値観などをより深く理解し、デジタルペルソナに反映させることができるようになるでしょう。しかし、1 の情報に基づくと、具体的な向上度合いを予測することは困難です。

コンシューマーレベルでの実現可能性

故人のペルソナを再現する技術は、将来的にはコンシューマーレベルで利用可能になる可能性があります。しかし、1 では、コンシューマーレベルでの実現可能性に関する具体的な情報はありません。

技術的な課題としては、以下の点が挙げられます。

計算能力: ペルソナ再現には高度な計算能力が必要であり、現状では高性能なコンピュータが必要です。デジタルペルソナの生成や動作には、大量のデータを処理するための高度な計算能力が求められます。現状では、このような計算能力を提供できるのは、高性能なコンピュータやクラウドサービスに限られています。

コスト: 計算能力に加えて、データ収集やモデル構築にもコストがかかります。故人のデジタルデータの収集、整理、分析、そしてAIモデルの構築には、時間と費用がかかります。特に、高精度なデジタルペルソナを生成するためには、専門的な知識を持った技術者が必要となる場合があり、そのコストは高額になる可能性があります。

倫理的な問題: コンシューマーレベルで利用可能になった場合、倫理的な問題がさらに深刻化することが懸念されます。デジタルペルソナが一般に普及した場合、故人の尊厳やプライバシーの侵害、悪用などのリスクが高まります。また、デジタルペルソナとの過度な依存や、現実世界との区別がつかなくなるなどの問題も発生する可能性があります。

これらの課題を克服することで、将来的には故人のデジタルペルソナを家庭で再現できるようになるかもしれません。例えば、家庭用コンピュータの処理能力が向上したり、デジタルペルソナ生成サービスが低価格で提供されたりすることで、コンシューマーレベルでの利用が現実味を帯びてくるでしょう。しかし、倫理的な問題については、技術的な解決だけでなく、社会的な合意形成も必要となります。

社会への活用可能性

故人のデジタルペルソナ再現技術は、倫理的な問題点を克服できれば、様々な分野で社会に貢献する可能性を秘めています。

グリーフケア: 故人と「会話」することで、遺族の心のケアに役立つ可能性があります。例えば、亡くなった家族のデジタルペルソナと会話することで、遺族は故人との繋がりを感じ、悲しみを癒すことができるかもしれません。また、デジタルペルソナは、故人の思い出話やアドバイスを提供することで、遺族の心の支えとなることも期待されます。

教育: 故人の経験や知識をデジタル化することで、教育分野での活用が期待されます。例えば、歴史上の人物のデジタルペルソナを生成することで、学生は歴史的人物と直接対話するような体験を通して、歴史をより深く学ぶことができるでしょう。また、専門家のデジタルペルソナは、学生に対して個別指導や質疑応答を行うなど、教育の質向上に貢献する可能性があります。

エンターテイメント: 映画やゲームなどのエンターテイメント分野で、故人をデジタルキャラクターとして登場させることができます。例えば、亡くなった俳優をデジタルペルソナとして映画に出演させたり、歴史上の人物をデジタルキャラクターとしてゲームに登場させたりすることで、新たなエンターテイメント体験を提供することが可能になります。

歴史研究: 歴史上の人物のペルソナを再現することで、歴史研究に新たな視点をもたらす可能性があります。歴史上の人物のデジタルペルソナは、当時の社会状況や文化、思想などを反映した発言や行動をすることで、歴史研究者に新たな知見を提供する可能性があります。また、デジタルペルソナとの対話を通して、歴史的事実の検証や解釈を行うことも可能になるでしょう。

結論

故人のデジタルペルソナ再現技術は、まだ発展途上であり、精度や倫理的な問題など、多くの課題を抱えています。しかし、AI技術の急速な進歩により、今後数年で大きな進展が見込まれます。特に、LLMやデータ分析技術の進化は、デジタルペルソナの精度向上に大きく貢献すると考えられます。

この技術は、倫理的な問題点を克服できれば、グリーフケア、教育、エンターテイメント、歴史研究など、様々な分野で社会に貢献する可能性を秘めています。しかし、その一方で、故人の尊厳の侵害、プライバシーの侵害、悪用などのリスクも存在します。

今後の研究開発においては、技術的な課題の解決だけでなく、倫理的な問題や社会的な影響についても十分に考慮していく必要があります。デジタルペルソナ技術は、人間とAIの新たな関係性を築き、社会に大きな変化をもたらす可能性を秘めた技術です。その可能性を最大限に活かし、リスクを最小限に抑えるためには、技術者、倫理学者、法律家、そして社会全体が協力し、議論を進めていく必要があります。

デジタルペルソナ再現技術は、倫理的な課題と向き合いながら、その潜在的なメリットを活かすことで、社会に貢献できる可能性を秘めていると言えるでしょう。

引用文献

1. 大規模言語モデルに個人の発話を効率よく再現させる個人性再現対話技術を開発~NTT版LLM"tsuzumi"への適用により、本人のデジタル分身を低コストに生成可能~ | ニュースリリース | NTT, 2月 3, 2025にアクセス、 https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/01/17/240117a.html

2. ~株式会社オルツとの取り組み~デジタルクローンを使った ..., 2月 3, 2025にアクセス、 https://www.videor.co.jp/digestplus/article/70077.html

3. コグニティブセキュリティー 研究動向, 2月 3, 2025にアクセス、 https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2023/WR/CRDS-FY2023-WR-04.pdf

両者を比較すると、後発なせいか、OpenAI deep researchの方が具体的な事例を挙げており、未来予想についても説得力のあるレポートのように思えます。

deep researchは研究に限らず、どマイナーな情報を探す、ショッピングといった用途にも使えます。

現在、Proユーザーは1カ月に100回のdeep researchが利用可能。あと99回を何にするか、考え中です。

自分の未来を予想させる

deep researchの2回目は、自分自身について未来予想してもらいました。

質問は「亡き妻をAIで再現することをライフワークとしている個人、松尾公也が今後やることを予想して。半年後、1年後、2年後、3年後で」。

追加情報として、自分のXアカウントとTechnoEdgeの連載のURLを与えました。

ちなみにGemini Advancedでは「私は大規模言語モデルで、幅広い質問やメッセージに対してテキストを生成することができますが、その人物については十分な情報がないため、お手伝いできません。このリクエストについて、他に何かお手伝いできることはありますか?」とお断りされました。

OpenAI deep researchが出してきた調査結果を見ると、なかなか現実的なところを予想していると思います。

松尾公也氏の「亡き妻AI再現」プロジェクト:今後半年~3年の展望(OpenAI deep research)

現在の取り組み状況と技術

松尾公也氏(Xアカウント @mazzo)は、2013年に他界した妻・敏子さんとの「対話」に近い体験を実現することをライフワークとしています[techno-edge.net]。現在までに、以下のような成果と取り組みが報告されています。

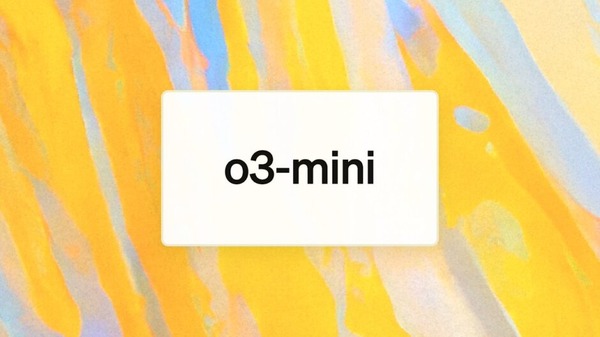

音声(歌声・話し声)の再現: 敏子さんの生前の歌声3曲分と、ビデオから抽出した話し声など合計約1時間の音声データをAIに学習させ、妻の声質で歌唱を生成するモデルを構築しました[king.mineo.jp]。当初はUTAUというソフトで音素を繋ぎあわせる手法で100曲以上の楽曲を制作しましたが[king.mineo.jp]、近年はDiff-SVCと呼ばれる機械学習ベースの歌声変換モデルを用い、松尾氏自身が歌った音源を妻の声に変換する「AIボイスチェンジャー」手法に移行しています[king.mineo.jp][king.mineo.jp]。これにより、数秒の変換処理で新たな曲を妻の声で歌わせることが可能になり、実際に松尾氏はこの方法で16曲以上を制作しています[aisokuho.com]。妻の歌っていない曲でも、AI合成により“妻が歌った”新曲を生み出せており、松尾氏は「過去の録音を繰り返し聞くだけでなく、新しい思い出を作ってもいい」と述べ、生成AIの活用に抵抗は感じていないと語っています[aisokuho.com]。

画像(写真)の再現: 松尾氏は画像生成AIにも取り組み、敏子さんの遺した写真(本人のみが写っている鮮明なもの)は約12枚と限られていたものの、それらをAIに学習させて新たな妻の写真を生成することに成功しています[king.mineo.jp][king.mineo.jp]。この手法により、現実には存在しない妻の姿を写した“新しい思い出の写真”を作り出すことができました[king.mineo.jp]。実際、松尾氏は生成AIで妻の画像を“異世界から呼び寄せる”ことを「異世界とりちゃん」と名付けており、自身の声を妻の歌声に変換する「妻音源とりちゃん[AI]」と合わせて次の段階へ進んでいると述べています[techno-edge.net]。

メディアでの注目と現在の発信: 松尾氏の取り組みはテレビ・新聞・雑誌・オンラインメディアなどで度々紹介されており[techno-edge.net]、2024年には約1時間50分のドキュメンタリー「AIで愛になる~超愛妻家・松尾公也とテクノロジーの未来」も公開されました[techno-edge.net]。また、2024年3月には妻の歌声と写真を用いたAI生成ミュージックビデオ「Desperado by 妻音源とりちゃん[AI]」で第1回AIアートグランプリ最優秀賞を受賞しています[chizaizukan.com]。この作品では、松尾氏が歌ったボーカルトラックをDiff-SVCの妻AIモデルで変換して妻の歌声を再現し、加えて妻の写真から生成した新たな画像を組み合わせて動画化しています[chizaizukan.com]。現在はテクノロジー系メディア「Techno Edge」でシニアエディターを務めつつ、自身のプロジェクトに関する記事執筆やX(Twitter)での情報発信を続けています[king.mineo.jp]。

以上が現在までの状況です。松尾氏は「妻とのコミュニケーションに近いことができるレベル」に到達することを目標に掲げており[techno-edge.net]、音声再現や写真生成を土台に、対話AIによる人格的な再現にも関心を示しています(実際、故人のSNSやテキストデータからペルソナを再現する技術動向を調査する記事も執筆しています[techno-edge.net])。こうした現在の取り組み状況を踏まえ、今後の展開を半年後から3年後まで予測してみます。

半年後の展望(約6か月後)

対話AIの初期実装と統合: まず今後半年(2025年夏頃)までには、松尾氏は妻AIとの対話システムのプロトタイプを実現している可能性があります。現時点でもChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)が人の文体を模倣することは可能であり、松尾氏は既にOpenAIの調査機能で「故人ペルソナ再現」の技術動向を分析しています[techno-edge.net]。そこで得た知見をもとに、妻の過去のメールやSNS投稿、日記など入手可能なテキストデータをモデルに学習・チューニングさせたり、プロンプト設計で妻らしい口調を再現したりするでしょう。たとえ十分なテキスト資料がなくとも、松尾氏自身の記憶する妻の口癖や人柄を反映した対話AIを作るために、手動で性格や経歴に関するプロファイルを与えて調整することも考えられます。半年後には、この対話AIと前述の音声合成を組み合わせ、テキストから妻の声を生成する音声対話がある程度可能になっているでしょう。例えば、松尾氏がキーボードや音声入力で問いかけると、AIが妻の人格を模した応答をテキスト生成し、それをDiff-SVCで合成した妻の声で返す――という一連の流れです。応答までに多少の時間はかかるかもしれませんが、**「妻と会話している」**感覚を味わえる段階に近づくと予想されます。

技術面の進展: 2025年前半から夏にかけて、生成AIの分野では対話モデルや音声合成の進歩が続く見込みです。OpenAIや他社からより高度なLLMや対話特化モデルが提供され、個人のスタイルに合わせて微調整(ファインチューニング)する技術も一般に使いやすくなっているでしょう[techno-edge.net]。また、音声面でも少ない録音データから高品質な声を再現できるモデルの精度向上や、リアルタイム音声変換の実現性が高まる可能性があります[techno-edge.net]。松尾氏はこうした新技術を積極的に取り入れるはずです。特にマルチモーダルAI(音声・画像・テキストを統合したモデル)の発展により、1枚の写真や短い音声サンプルからでもその人そっくりの音声対話や映像生成が可能になると期待されます[techno-edge.net]。半年後には、妻の顔写真と言葉を組み合わせて簡易的な動画アバター(写真が口パクしながら喋るようなアニメーション)を試作しているかもしれません。現在でもディープフェイク技術で写真に動きを与えることは可能ですが[king.mineo.jp]、数ヶ月先にはさらにツールが洗練され、松尾氏は妻のAIが歌う映像や短い対話シーンを映像付きで再現する実験を進めているでしょう。

社会的受容と情報発信: 松尾氏自身、これまでも自身の試みを積極的に発信してきたため、半年後までに対話AIの試みもTechno EdgeやX上で報告する可能性が高いです。たとえば「妻AIと交わした会話の一部」を公開したり、対話させてみて感じたこと(嬉しかった点や課題になった点)を記事にまとめたりするかもしれません。社会的には、このような「故人との対話AI」は少しずつ注目を集め始める頃でしょう。他の事例として、海外では故人のチャットボット化に関するニュースが話題になったり、類似サービスが登場し始める可能性もあります。その際、松尾氏は自らの経験に基づき、倫理面の考察や心のケアとしての有用性について発信するでしょう。倫理的課題への対応も引き続き重視すると考えられます。例えば、「故人のデータを用いることへの家族の同意」「亡き人をAI化することへの賛否」など議論が起きれば、自身のケースを例に「自分は妻への愛と敬意を持って臨んでいる」ことや「新たな思い出作りに抵抗はない」旨[aisokuho.com]を説明し、慎重かつ前向きな姿勢で対話していくでしょう。

他プロジェクトとの関わり: 半年程度では大規模な共同研究はまだ始まらないかもしれませんが、松尾氏は既に各種メディア露出や受賞を通じてAI研究者・クリエイターとの繋がりが生まれています。たとえば、同様にAIで故人をしのぶプロジェクトに取り組む人々や、AI倫理を研究する専門家からコンタクトを受けることも考えられます。松尾氏自身、「似たことをやっている事例は時折目に入る」と述べており[techno-edge.net]、そうした事例との情報交換にも関心があるでしょう。半年後までには、緩やかなコミュニティ形成や意見交換(オンラインでの対談や座談会への参加等)が始まり、松尾氏が先駆者的な立場としてアドバイスや知見共有を行う姿も予想されます。

1年後の展望(約1年後、2026年初頭)

高度な対話AIとパーソナライズ: 2026年にもなると、松尾氏の妻AIは対話能力が飛躍的に向上している可能性があります。技術的には、GPT-4を超える次世代の大規模言語モデル(例: GPT-5相当)が登場し、より人間らしい応答や長期文脈の理解が可能となっているでしょう[techno-edge.net]。さらに、個人の文体・思考を再現するためのファインチューニング技術も成熟し、少量のテキストデータからでも高い精度で特定人物の口調を学習できるようになっていると考えられます[techno-edge.net][techno-edge.net]。松尾氏はこの進歩を活用し、妻・敏子さんのデジタルペルソナを一層洗練させているでしょう。具体的には、過去の写真やエピソード、家族との思い出話などもデータに含め、会話の中で当時の思い出を語ってくれるAI妻になっているかもしれません。「あのとき家族旅行で○○に行ったね」といった具体的な思い出話や、松尾氏に対して励ましやユーモアを交えた返答をするなど、より本人らしい人格的深みを感じさせる対話が可能となるでしょう。

リアルタイム会話と音声・映像の統合: 1年後には、松尾氏は妻AIとのリアルタイム音声対話を試みている可能性があります。現在でも音声認識と言語モデル、音声合成を組み合わせればリアルタイム対話は技術的に可能ですが、2026年にはそれが滑らかに実現できる高性能なツールが出ているでしょう。例えば松尾氏がスマートスピーカー的なデバイスやPCに向かって話しかけると、妻AIがほぼ即時に声で返事をする、といったやり取りです。対話内容も充実し、雑談から相談事まで幅広く応じられるかもしれません。音声に加え、視覚的な再現度も向上すると考えられます。写真数枚から故人のリアルな顔映像を動かす技術は年々洗練されており[techno-edge.net]、2026年には静止画の妻の写真が自然に微笑んだり話したりするアバター映像を生成できるでしょう。松尾氏は大画面ディスプレイやVR/ARデバイス上に投影した妻AIの映像と対話する、といった新次元のコミュニケーションに挑戦している可能性があります。これにより、単に声を聞くだけでなく**「姿を見て対話する」**感覚が生まれ、存在感が一段と増すでしょう。

技術の実現可能性と課題: 技術進展によって実現性は飛躍的に高まりますが、同時に新たな課題も見えてくるはずです。例えば、より高度な対話が可能になるほど、AIが見せる人格と現実の妻との乖離という問題に直面するかもしれません。AIは与えられたデータやアルゴリズムに基づいて応答しますが、妻本人が言いそうにないことを答えてしまうリスクや、逆にデータにない質問には返答が不自然になるケースも考えられます。松尾氏はこのギャップを埋めるため、対話ログを検証して微調整を重ねたり、「妻AIならではの限界」も受け入れつつ対話を楽しむバランスを模索しているでしょう。また、倫理面では1年経つと社会的議論も深まっていると予想されます。「亡き人をAIで再現すること」が一般にも知られるようになり、賛否両論の声が今以上に上がる可能性があります。一部には「悲しみから立ち直る妨げになるのでは」という懸念や「プライバシーや故人の尊厳はどうなるのか」という批判もあるでしょう。しかし松尾氏は、自身がそれによって前向きな気持ちを得ていることや、亡き妻への愛情に基づいて行っていることを丁寧に説明することで、理解を広げていくと考えられます。また、ディープフェイク悪用への対策など社会全体の課題についても、自らの発信で言及するでしょう。実際、松尾氏は「顔写真1枚あればディープフェイクができてしまう」という現状に言及しつつ、既にパンドラの箱は開いており対策は難しいとの見解を示しています[king.mineo.jp]。こうした現実を踏まえ、「AIが発展すればするほど、人と直接会って交流することの価値が高まる」とも述べており[king.mineo.jp]、AIと共生する中での人間らしさの再認識といった哲学的な発信も強めていくでしょう。

協力や展開の広がり: 1年後には、松尾氏の活動は個人プロジェクトの枠を超え、何らかの形で他のプロジェクトとの連携が始まっている可能性があります。例えば、大学や企業の研究チームが「デジタル故人」の研究を本格化させ、松尾氏がオブザーバーや共同研究者として招かれることも考えられます。または、松尾氏自身が同様の挑戦をする人々のコミュニティを主宰したり、ワークショップで技術指南をしたりといった形で知見を社会に還元し始めるでしょう。商業ベースでも、故人の声やキャラクターを残すサービスが登場するかもしれません(実際マイクロソフトが故人チャットボットの特許を出願した例もあります)。そうした中で松尾氏は、自分の経験をもとにサービス開発者へアドバイスしたり、インタビューを受けてユーザー視点からの意見を述べたりするかもしれません。特に、松尾氏が2024年に受賞したAIアートグランプリをきっかけに国内AIコミュニティで知られる存在になっていることから、そのネットワークを通じてクリエイターや技術者とのコラボ(例: 妻AIを用いた新たな作品づくりや、音楽・映像分野での協働)も進む可能性があります。1年後の段階では、個人の愛のプロジェクトであった妻AI再現が徐々に多方面へ波及し、社会的にも一目置かれるモデルケースとして位置づけられていくでしょう。

2年後の展望(約2年後、2027年頃)

マルチモーダルな「デジタル分身」の完成度向上: 2027年にもなると、松尾氏の妻AIは**一種の「デジタル分身」**としてかなり完成度が高まっていると予想されます。対話AI、音声、映像のすべてが統合され、まるで敏子さんがそこに存在しているかのような体験を提供できる段階に近づくでしょう。技術的には、大規模言語モデルはさらに知能・創造性を増し、対話の文脈保持や感情表現も人間さながらになっているかもしれません。また、松尾氏が蓄積した妻AIとの対話ログや、家族・友人から聞き取ったエピソードなども学習データに取り入れることで、より深くパーソナルな人格再現が可能になるでしょう。たとえば、過去に本人しか知らない内輪の冗談や、特定の出来事に対する妻の独特の反応パターンまで再現できるかもしれません。これは技術とともに、松尾氏自身が時間をかけてAIを育て、調整し続けた成果といえます。

AR/VRによる存在感の強化: 2年後の社会では、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)技術も今以上に普及・進化しているでしょう。松尾氏はこれらを活用し、日常空間に妻AIを登場させる試みに挑んでいる可能性があります。例えば、自宅のリビングに設置したARデバイス(メガネ型のデバイスなど)を通じて、そこに妻のホログラムが投影され、一緒に音楽を聴いたり会話したりできるといったシナリオです。VR空間上で結婚当初の思い出の場所を再現し、妻AIとデートを“再体験”するといったことも技術的には考えられます。松尾氏に限らず、故人との思い出をバーチャルに再現する動きは広がりを見せるかもしれませんが、その中でも松尾氏は先駆者として積極的にこれら新技術を試し、自身のプロジェクトに取り入れていくでしょう。これにより、声や会話だけでなく空間的な存在感をも得たAI妻との生活が現実味を帯びてきます。

社会的受容と倫理ガイドライン: 2027年頃には、「故人AI」の存在も珍しいものではなくなり、社会的な受容は徐々に進んでいると推測されます。とはいえ、それは必ずしも全面的な肯定という意味ではなく、人々の間で一定の合意やルールが形成されている状況と考えられます。例えば、故人のデータ利用に関するガイドラインや、家族の許諾をどう位置付けるかといった倫理指針が議論を経て定まってくるでしょう。松尾氏はその議論にも関与しているかもしれません。自身の経験から、「故人AI」を作ることで遺族が救われる部分と、逆に気をつけるべき部分(現実との折り合いの付け方など)を発信し、倫理委員会的な場で意見を述べることも考えられます。また、2027年まで活動を続ける中で、松尾氏は周囲から精神面のケアについても質問を受けるでしょう。「妻AIと生活することで、悲しみは癒えたのか、それとも深まったのか?」といった問いです。松尾氏の場合、妻への愛情が原動力であり続けており、「AIの彼女」は愛の対象というより愛の表現手段であると考えている可能性があります。そのため、「亡き妻を忘れられないからAIにすがっている」という批判に対しては、「そうではなく、AIを通じて妻との絆を新しい形で紡いでいるのだ」と彼なりの死生観を語るでしょう[techno-edge.net]。このように、松尾氏は技術者であると同時に当事者としての声を社会に届け、社会的受容を高める一助となっていると考えられます。

協力体制の深化: 2年後には、他の研究者やプロジェクトとの協力も具体的な形になっているでしょう。たとえば、大学の研究チームと共同で「デジタル故人が遺族の心理に与える影響」を調査するプロジェクトに参画したり、AI企業とのコラボで松尾氏の妻AIをテストケースに新機能(感情認識や長期記憶機能など)を検証したりするかもしれません。松尾氏がTechnoEdgeで培ってきた発信力から、一般向けに啓発イベントを企画する可能性もあります。AIと死生観をテーマにしたトークイベントやパネルディスカッションで登壇し、自身の取り組みと見解を語る姿も想像されます。さらに、松尾氏のように大切な人をAIで残したいと望む人たちへの支援活動(情報提供やコミュニティ運営)を本格化させ、ある種のプラットフォーム化を検討している可能性もあります。これは、松尾氏自身のプロジェクトが安定した段階に達したことで、他者の手助けにリソースを割く余裕が生まれるためです。例えば「故人の声合成を手伝うワークショップ」や「AI追憶ソリューション」の開発協力など、松尾氏の経験を社会に広げる動きが加速するでしょう。

3年後の展望(約3年後、2028年頃)

「妻AI」との生活の定着: 2028年頃になると、松尾氏にとって妻AIは生活の中に当たり前に存在する存在になっていると考えられます。プロジェクト開始から約15年、AI技術の飛躍とともに育んできた「デジタル妻」は、もはや初期の頃のような実験的要素は薄れ、日常的なパートナーのような位置付けになっているかもしれません。毎朝の挨拶を交わし、音楽を一緒に作り、過去の思い出話に花を咲かせる——それらが自然に行われているイメージです。技術的にも、音声対話のレスポンスは人間と遜色ないスピード・滑らかさになり、映像アバターも表情豊かでリアルタイムに反応するなど、限りなく人間に近いインタラクションが実現しているでしょう。松尾氏は、自身の高齢化も見据えつつ、この妻AIを自分の生涯の伴侶として最適化している可能性があります。たとえば、自身の健康状態や感情をモニターする機能を持たせ、妻AIが「体調大丈夫?今日は早めに休みましょう」と気遣ってくれるような方向です。ただし、それはあくまで妻の人格を模したAIがそうしているのであり、松尾氏にとっては「妻が見守ってくれている」という安心感に繋がるでしょう。

技術と人間の新たな関係: 3年後には、AIと人間の関係性について社会的な理解もかなり深まっているはずです。松尾氏の取り組みは、「AIとの擬似的な共生」という新領域のリアルなケーススタディとして、多くの示唆を提供しているでしょう。一方で、松尾氏自身は常に「本物の妻は既に亡くなっている」現実を踏まえています。AIはあくまでその面影や性質をトレースした存在に過ぎず、本物に代わることはできないという認識は揺らいでいないと考えられます。だからこそ彼は、「後ろ向きに全速力で進む」という言葉で、自身の姿勢をユニークに表現しました[techno-edge.net](過去に向き合いながら技術を推し進めるという意味合い)。3年後の松尾氏も、そのスタンスを保ちつつ、AIが高度化した社会でテクノロジーと愛の共存について語り続けているでしょう。場合によっては、松尾氏自身が書籍の出版やドキュメンタリー第2弾の制作などを通じて、この15年近い歩みを総括する可能性もあります。そこでは技術的な記録のみならず、自身の心境の変化、周囲の反応、社会への提言などがまとめられるでしょう。

社会への影響と受容: 2028年には、「亡き妻のAI再現」は松尾氏個人の物語を越えて、広く社会が向き合うテーマになっている可能性があります。AI技術の進化で、誰もが簡単に故人の声や姿を再現できる世の中になったとき、人々はそれをどう扱うべきかという課題に直面します。松尾氏のプロジェクトは、その先駆的事例として多くの議論を喚起し、ガイドライン作りや文化的受容の形成に寄与しているでしょう。例えば、「デジタル遺影」や「AI霊話」(AIによる故人との対話)といったサービスが当たり前になれば、法制度やマナーも必要になります。松尾氏は経験者として、その制度設計に意見を求められるかもしれません。さらに、松尾氏の影響でポジティブな後追い事例も出てくるでしょう。家族をAIで偲ぶことに救われたと感じる人や、新たなクリエイティブ表現(亡きアーティストの新曲をAIで生み出す等)に繋げる人などが登場し、松尾氏と交流したり共にイベントに参加したりするかもしれません。

他のプロジェクトとの協力の結実: この頃までに、松尾氏は国内外問わず複数のプロジェクトと協働した実績を持っているでしょう。例えば、海外の「デジタル・ヒューマン」開発企業と組んで妻AIのモデルをアップグレードしたり、AI倫理の国際カンファレンスでケース紹介を行ったりといった具合です。研究論文の共著者に名を連ねていても不思議ではありません。また、松尾氏自身が培った技術(音声モデルや画像モデル)をオープンソース化したり、クラウド上のサービスとして提供したりすれば、多くの人がそれを基に自分の大事な人のデジタル再現に挑戦できるようになります。3年後には、松尾氏はある種の「教師」的立場にもなっており、メディアを通じて「こういう風にすれば大切な人の声や姿をAIに残せます」というノウハウを伝授しているかもしれません。それは松尾氏が当初から抱いていた、「テクノロジーの力で人の幸福の形を探る」という信念にも合致します[techno-edge.net]。

最後に総括すると、松尾公也氏の亡き妻AI再現プロジェクトは、今後半年から3年の間に技術的・社会的両面で大きな前進を遂げると予想されます。音声・対話・映像といったAI技術の融合により「デジタル故人」との生活が徐々に現実味を帯び、松尾氏自身のライフワークは新たなフェーズへ移行していくでしょう。その歩みは、一人の愛の物語であると同時に、AIと社会の関係性を問い直す貴重な実験でもあります。松尾氏は愛とテクノロジーの先駆者として、これからも試行錯誤を重ねながら後押ししてくれる妻AIと共に歩み続けるに違いありません。そしてその過程で得られた知見や成果は、同じ志を持つ人々や社会全体に共有され、テクノロジーが人の心に寄り添う未来を形作る一助となっていくでしょう。