GoogleがA2A Protocolを発表しました。最近注目されているAIエージェントを複数動作させる場合の標準プロトコルを提唱するというものですが、これを見て、「30年前のあの技術の再発明か」と思ったのは私だけではないようです。

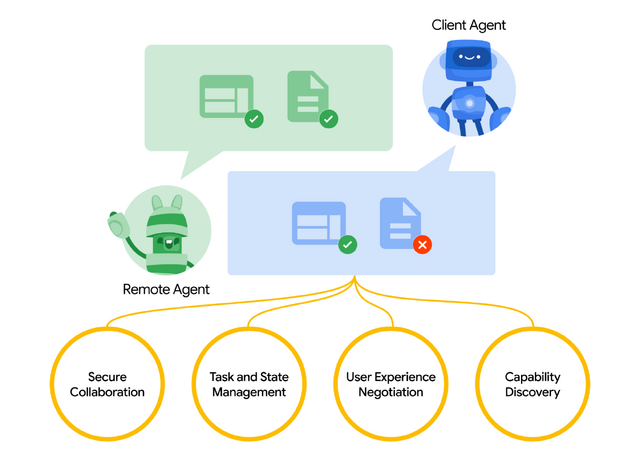

▲A2A Protocolの仕組み

それは、General MagicがMagic Capというモバイルデバイスを動かすために考えたTelescriptという技術です。

General MagicはMacintosh初期開発チームの中心人物であったアンディ・ハーツフェルド、ビル・アトキンソン、そして後にiPodを作り出したトニー・ファデルなどの綺羅星のようなエンジニアが集まったスタートアップでした。

当時はインターネットの利用は想定しておらず、AT&Tの独自ネットワークのバックグラウンドで動かす技術として提唱されていましたが、エージェント同士の直接相互作用もサポートしていて、処理した結果を後で送ってくれるという仕組みに痺れました。その解説書籍も買ったくらいです。

この2つを比較することで、GoogleがA2Aで狙っていることが明確になるのではと考え、ChatGPT deep researchに両者の比較を調べさせました。

詳細なレポートが上がってきて、それを読むと、Googleの狙いと、Telescriptの初期設計の素晴らしさが浮き彫りにされます。

非常に長文(1万6000字以上)なので、結論部分だけ引用すると、次のようになります。

Google Agent2Agent (A2A) プロトコルとGeneral Magic Telescriptは、時代は異なれどエージェントを用いて分散システムの効率化と自動化を図るという点で共通するビジョンを持っていました。

Telescriptはハードウェアやネットワーク資源が限られた時代に、生のプログラムをネットワーク上で飛び回らせる大胆なアーキテクチャを提案し、エージェントコンピューティングの概念実証となりました。

一方のA2Aは、インターネットとAIが発達した現代において、異種のエージェントサービスをゆるやかに接続する現実解を示しています。技術スタックや実装は大きく異なるものの、「エージェント同士の協調によって人々のタスクを肩代わりし、生産性を高める」というゴールは共通しています。

Telescriptの遺したアイデアは形を変え、現在のA2Aや他のエージェント相互運用プロトコル(AnthropicのMCPやCisco主導のAGNTCY等)に受け継がれていると言えるでしょう。

今後、A2Aが標準として定着すれば、かつてTelescriptが夢見たような「ネットワーク上でエージェントが自在に協働する世界」**が現実のものとなるかもしれません。

もっとわかりやすくするために、この調査結果をNotebookLM Plusに読み込んでさらに調べてみました。それによると、

A2AプロトコルとTelescriptの類似点と相違点は次のとおり:

類似点:

どちらもエージェント技術に分類され、プログラムが自律的にタスクを遂行する点を共通としています。

複数エージェントの協調を前提として設計されています。

ネットワークを介した計算という発想を持っています。

セキュリティを重視した設計がされています。

相違点:

時代背景と技術基盤: Telescriptはインターネット黎明期の独自プラットフォーム、A2Aはクラウド時代のオープン規格です。

エージェントの動き: Telescriptエージェントは移動する実行体、A2Aエージェントは固定されたサービスでメッセージ交換を主体とします。

目的の焦点: Telescriptは主にモバイル環境と電子商取引、A2Aは企業内業務全般の自動化に焦点を当てています。

実装の複雑性: Telescriptは複雑で学習コストが高かった一方、A2Aは既存のWeb技術を活用し、よりシンプルで実装容易です。

さらに理解を深めるため、NotebookLMが二人で対話するポッドキャスト形式にしてくれました。英文ですが、英語が聞き取れる人であれば軽妙な喋りで流し聞きできます。

動画はMidjourney V7で生成した画像をPikaframesで25秒の動画にしたものをループさせています。

が、26分以上ありますし、これをGoogle AI StudioのGemini 2.5 Pro Preview 03-25で読み込み、短く日本語でまとめてもらいました。Gemini 2.5 Pro Preview 03-25は音声の読み込みができるマルチモーダルLLMなので、こういうことができるのです。

ユミ ねえ、すごく未来的だなって感じるアイデアでも、よくよく調べてみると過去にその原型みたいなものが見つかることって多いわよね。

ケンジうん、確かにあるね。「誰も考えつかなかっただろう」と思うようなアイデアが、実は20~30年前に似たような形で存在していたりする。

ユミ そうそう! 今日はまさにそんなテーマで、Googleの新しい「A2A」プロトコルと、90年代のGeneral Magic社の「Telescript」を比較してみたいの。

ケンジ面白そうだね。A2AはAIエージェント同士が連携するためのものだったよね?

ユミ ええ。異なるプラットフォーム上のAIエージェントが互いに通信できるようにするための、オープンスタンダードなプロトコルよ。AIエージェントのための「万能翻訳機」みたいなイメージね。企業間の連携とか、社内の異なるシステムを結びつけるのに役立つわ。

ケンジなるほど。エージェント同士が話せないと限界があるけど、A2Aがあればもっと複雑な連携が可能になるわけだ。技術的にはどうなってるの?

ユミHTTPやJSON-RPC、進捗通知のためのSSEといった既存のインターネット技術を賢く利用しているの。だから開発者も導入しやすい。クライアントエージェントがタスクを定義して、リモートエージェントに実行を依頼し、結果(アーティファクト)を受け取る、という基本的な流れね。

ケンジエージェントが何ができるかを知る仕組みとか、協力する機能もあるんだっけ?

ユミそう。「エージェントカード」で機能を発見できるし、タスクのコンテキストを共有して協力することもできる。テキストだけでなく画像なども扱えるマルチモーダル対応で、ユーザーの環境に合わせて表示を最適化するUXネゴシエーション機能もあるわ。Googleはこれを業界標準にしようと、多くの企業と協力しているのよ。

ケンジ一方、Telescriptは90年代の技術だよね。どういうものだったの?

ユミ当時、処理能力の低かったPDA(携帯情報端末)の限界を超えるために、General Magic社が開発したものよ。処理をネットワークサーバー、つまり今でいう「クラウド」の非常に初期の形にオフロードするっていう、画期的なアイデアだったの。

ケンジ「クラウド」って言葉自体、彼らが使い始めた可能性があるんだよね。

ユミそうなの! Telescriptは単なるプロトコルじゃなくて、独自のプログラミング言語(ハイ/ローTelescript)と実行エンジン(仮想マシン)を持つ完全なプラットフォームだったのよ。

ケンジA2Aとは全く違うアプローチだね。エージェントの考え方も違う?

ユミ全然違うわ。Telescriptのエージェントは、実行可能なコードそのもので、「プレイス」と呼ばれるネットワーク上の拠点を自律的に移動できたの。「go」コマンドで移動して、データがある場所で直接処理を実行するっていう、「モバイルコード」の概念が中心だった。

ケンジプログラム自体が動き回るって、すごい発想だね。セキュリティはどうしてたんだろう?

ユミそこもすごく考えられていて、「パーミット」でエージェントの動作(実行時間、メモリ使用量、許可コマンドなど)を細かく制御したり、「テレクリック」というリソース消費単位を使ったりしていたわ。ネットワークを「リージョン」に分けて異なるポリシーを適用したり、「オーソリティ」で身元を確認したりもできた。

ケンジ90年代にしては、かなり高度なセキュリティモデルだね。

ユミええ。でも、結局Telescriptはあまり普及しなかったの。

ケンジそれだけ革新的だったのに、なぜだろう?

ユミ時代を先取りしすぎていたのよ。当時のインターネットはまだ遅くて不安定だったし、PDAの性能も低すぎた。Telescriptのビジョンを実現するには、インフラもデバイスも追いついていなかったのね。素晴らしい車があっても、走る道路が整備されていなかった、みたいな感じ。

ケンジなるほど。技術だけでなく、タイミングや周辺環境がいかに重要かってことだね。

ユミ本当にそう。A2AとTelescriptを比較すると、目的(A2A:サービス連携、Telescript:処理オフロード)、エージェント概念(A2A:サービスエンドポイント、Telescript:モバイルコード)、技術基盤(A2A:オープン標準、Telescript:独自)、通信モデル(A2A:メッセージ交換、Telescript:コード移動)など、根本的な違いがたくさん見えてくるわ。

ケンジでも、Telescriptのような過去の挑戦があったからこそ、今のA2Aのようなアイデアにつながっている部分もあるんだろうね。

ユミまさにそうね。過去の「こだま」が、未来の技術を形作っている。そういう視点で見ると、技術の進化って本当に面白いわよね。

過去の「こだま」が、未来の技術を形作っている。AIもなかなか詩的な表現をしますね。

General Magicは優れた才能と多数の著名企業の賛同を得ていたにもかかわらず、瓦解します。その様子は映画「General Magic」で追うことができます。

その灰の中からiPod、iPhoneが生まれ、そして直接的な影響はないものの、Telescriptが目指したエージェントが動き回る世界がA2Aの形で現実のものとなるということに、深い感慨を覚えています。