超光速。FTL(Faster Than Light)とも呼ばれることがある、SFファンならおなじみの移動手段です。それに近い技術をどこかが開発したとか実現不可能だと分かったとか、断片的な報道がたまにされています。

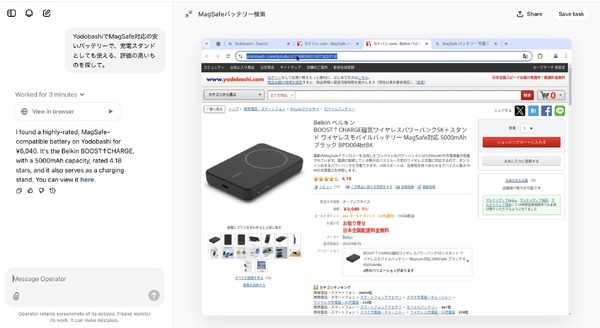

最新の情報をまとめて読みたいと思ったときに便利なのがOpenAI deep research。iPhone版ChatGPTでdeep researchオプションが使えるようになったので、ベッドの中からo3-mini-highにリサーチを依頼してみました。テーマは、「人間が超光速で移動するための技術を、SF作品と実際に論文化されている研究を含めて、その実現性について論じて」。

▲ChatGPTのiPhoneアプリでdeep researchが使えるようになった

■人間が超光速で移動するための技術を、SF作品と実際に論文化されている研究を含めて、その実現性について論じて

この問いに対して、deep researchから次の質問が返ってきました。

超光速移動技術について、以下の点を明確にしていただけると、より詳細な分析が可能になります。

1. SF作品の具体例: どのようなSF作品を取り上げたいですか?(例: スター・トレックのワープドライブ、スター・ウォーズのハイパースペース航行など)

2. 実際の研究範囲:

• 一般相対性理論に基づくワープドライブ(例: アルクビエレ・ドライブ)

• 量子力学やワームホールの理論

• 実験的な推進技術(例: EMドライブ、カシミール効果を利用した推進)

3. 考察の重点:

• 現在の物理学における可能性

• 技術的・エネルギー的な課題

• 遠未来の技術発展の可能性

どのあたりに重点を置いて調査・考察すればよいか教えてください。

これに、

「スタートレックのワープドライブ、レンズマンの無慣性航法、ファウンデーションのジャンプなどの考察も含めて」と追加して出てきたのが、6分28秒をかけ、33の情報源を元にした次の調査結果です。

ざっと読んでみて、面白いものだったので、共有させてください。

超光速移動技術に関する調査報告

1. SF作品における超光速移動技術

『スター・トレック』のワープドライブ:

スター・トレックシリーズでは宇宙船エンタープライズなどが「ワープドライブ(曲率駆動)」によって光速を超える航行を行います。ワープエンジンは宇宙船周囲に亜空間フィールド(ワープフィールド)という“繭”状の場を形成し、その内部に宇宙船を包み込む仕組みです (超光速航法 - Wikipedia)。亜空間フィールド内では通常の物理法則が緩和され質量が実質的に小さくなり相対性理論の制約を受けなくなるため、船自体は局所的には光速を超えずに空間ごと高速移動できます (ワープ - Wikipedia) (超光速航法 - Wikipedia)。要するに宇宙船はワープバブル内で静止したまま、バブルごと空間を滑るように移動する設定です。この設定により「光速を超えて移動できない」という相対論との矛盾を巧妙に回避しています (超光速航法 - Wikipedia)。ワープドライブは物質・反物質反応による莫大なエネルギーをワープコイルに供給して空間を歪めることで実現されており、航行速度はワープファクターという尺度で表現されます。

『レンズマン』の無慣性航法:

E.E.“ドク”スミスの『レンズマン』シリーズでは、「バーゲンホルム機関」と呼ばれる慣性中立化装置によって宇宙船の質量と慣性をゼロにし、相対性理論の制限を突破する無慣性航法が登場します (レンズマン - Wikipedia)。バーゲンホルム機関が作動すると船は慣性を失い無重量状態になるため、僅かな推力でも加速が容易になり、理論上は無限に近い速度まで到達可能とされます。作中ではこの効果で超光速飛行を実現しています (レンズマン - Wikipedia)。慣性をなくすというアイデアによるFTLは非常に独創的で、加速による乗員へのG(重力加速度)影響もなくなる利点があります。ただし現実の物理では質量を持つ物体が光速を超えることはできないため、質量そのものを無効化する架空技術でその壁を乗り越えている点が特徴です。

『ファウンデーション』のジャンプドライブ:

アイザック・アシモフの『ファウンデーション』シリーズでは、宇宙船が「ジャンプドライブ」によってハイパースペース(超空間)へ跳躍し、瞬時に別の地点へ移動する架空技術が描かれます。ジャンプドライブは高次元空間へのアクセスを可能にし、空間と時間を折り畳むことで出発点から到着点までの距離を事実上ゼロにしてしまうものです (Jumpdrive | Foundation Wiki | Fandom)。帝国の宇宙船ではブラックホールを動力源としてこの跳躍を行い、距離や範囲に関係なく一瞬で空間転移が可能とされています (Jumpdrive | Foundation Wiki | Fandom)。しかしジャンプの際には人間の感覚に大きな負荷がかかり、乗組員は**ジャンプ中は眠らされる(意識を失う)**のが通常です (Jumpdrive | Foundation Wiki | Fandom)。これは空間の不連続な移動による精神的影響を避けるための措置で、ジャンプ後に目覚めると目的地に到達しているという寸法です。瞬間移動のような航法ですが、ジャンプの精度を誤ると空間内の障害物(恒星や惑星)との衝突リスクもあるため、非常に高度な計算とナビゲーションが必要とされます。

その他の代表的な超光速航行技術:

他のSF作品でも様々なFTL航法が考案されています。『スター・ウォーズ』シリーズでは宇宙船が「ハイパードライブ」を使って異次元のハイパースペースに飛び込み、通常空間を迂回して高速移動します (超光速航法 - Wikipedia)。これは並行宇宙型の航法で、ハイパースペース内を航行し目的地で通常空間に復帰することで長距離を短時間で移動するものです。『銀河ヒッチハイク・ガイド』では確率論的手法の「無限不可能性ドライブ」のようなコミカルなFTLも登場します。『スタートレック』後のシリーズでは亜空間航法以外にトランスワープや量子スリップストリーム航法など更なる高速手段も描かれました (超光速航法 - Wikipedia)。またワームホール型の装置としては『Stargate』(スターゲイト)シリーズにおける固定式のワームホール・ゲートが有名で、離れた星系間を即座に接続する門として機能します。これらの技術設定は、それぞれ空間そのものを歪める、物理法則の枠外へ逃れる、未知の次元を利用するなどアプローチが異なり、SF作品ごとに超光速への解釈が豊かなバリエーションを持っていることがわかります。

2. 現実の科学的研究と理論

一般相対性理論に基づくワープドライブ (アルクビエレ・ドライブ):

1994年に物理学者ミゲル・アルクビエレは、一般相対性理論の枠内で光速を超える移動を実現する仮想的な時空構造を発表しました (アルクビエレ・ドライブ - Wikipedia)。彼の提案したアルクビエレ・ドライブでは、宇宙船の後方の時空を膨張させ前方の時空を収縮させることで、時空の中を“波乗り”するように宇宙船を移動させます (アルクビエレ・ドライブ - Wikipedia)。これはちょうど宇宙のインフレーション(膨張)が光速を超えても許されることを応用したもので、宇宙船周囲の平坦な時空を泡状に切り取り、その泡ごと超光速で伝播する時空の波に乗せるという発想です (アルクビエレ・ドライブ - Wikipedia)。興味深い点に、ワープバブル内部は通常の慣性系(ミンコフスキー空間)と同じ状態が維持されるため、船内の固有時間と外部の時間に差異が生じず、乗員は時間遅れなく移動できるとされます (アルクビエレ・ドライブ - Wikipedia)。アルクビエレの解は数式的にも示されており、ワープバブル中の観測者の4元速度を解析することで実現する速度場が記述されています (アルクビエレ・ドライブ - Wikipedia)。ただしこの理論上のワープ航法を実現するには通常物質ではない“負のエネルギー密度”が必要であることが分かりました (アルクビエレ・ドライブ - Wikipedia)。計算上、ワープバブル周囲の時空を歪めるには一部でエネルギー密度が負になる(反重力的に振る舞う)物質=負の質量の物質が必要であり、我々の知る物理法則ではこれはエキゾチック物質と位置づけられます (アルクビエレ・ドライブ - Wikipedia)。負のエネルギーは量子論的にはカシミール効果など極小スケールで現れることが知られていますが、人間が利用できる規模で安定的に存在させる方法は見つかっていません (〖強力な重力場で宇宙船を包む〗物理法則に違反しない「ワープドライブ航法」 - ナゾロジー)。そのため、アルクビエレ・ドライブは理論上は「現実の物理法則に違反しない」ものの (光よりも速く飛ぶ!超光速航法”ワープ”は実現できるか? | サイエンス リポート | TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン)、肝心の必要エネルギー源が未知であるため実現には程遠い状況です。それでもアルクビエレの論文以降、この概念は比較的現実味のあるFTL理論として注目され続けており、後年には必要エネルギーを削減する改良案(ワープバブルの形状を最適化するなど)も提案されるなど研究が継続しています (NASA scientist says "there is hope" for faster-than-light warp drive - Knight Science Journalism @MIT)。

ワームホール航法の理論的可能性:

一般相対論が許すもう一つの超光速移動の抜け道はワームホール(時空のトンネル)です。ワームホールとは空間上の遠く離れた2点同士を直接繋ぐ架空のトンネルで、1930年代にアインシュタインとローゼンによってアインシュタイン=ローゼン橋として提唱されました (光よりも速く飛ぶ!超光速航法”ワープ”は実現できるか? | サイエンス リポート | TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン)。もし安定したワームホールが作れれば、一方の入口から他方の出口へ瞬時に移動できる可能性があります。SFでは『コンタクト』や『インターステラー』に登場し有名になりましたが、理論物理の視点ではワームホールを人や宇宙船が通過できるほど安定に保つことは極めて困難だとされています (光よりも速く飛ぶ!超光速航法”ワープ”は実現できるか? | サイエンス リポート | TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン)。最大の問題は、ワームホール内部は強烈な潮汐力(重力差)で満ちており、そのままでは物質はバラバラに引き裂かれてしまうこと (光よりも速く飛ぶ!超光速航法”ワープ”は実現できるか? | サイエンス リポート | TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン)、そして何よりワームホールは通常はすぐ崩壊してしまうという点です (光よりも速く飛ぶ!超光速航法”ワープ”は実現できるか? | サイエンス リポート | TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン)。理論上、ワームホールの喉を開いたまま維持するには負のエネルギー/負の質量を持つエキゾチック物質による支えが必要であるとされます (光よりも速く飛ぶ!超光速航法”ワープ”は実現できるか? | サイエンス リポート | TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン)。これがまさに前述のワープドライブと同様のハードルで、残念ながら現代の科学では負の質量物質は発見されておらず、仮に存在しても必要量を用意するのは宇宙そのものを創生するほどのエネルギーが要るとも言われます (光よりも速く飛ぶ!超光速航法”ワープ”は実現できるか? | サイエンス リポート | TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン)。加えて、入口と出口を適切に配置・制御する技術的問題も含め、人類が自在に使える交通手段としてのワームホールは今のところ理論的可能性に留まり、実現不可能というのが定説です (光よりも速く飛ぶ!超光速航法”ワープ”は実現できるか? | サイエンス リポート | TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン)。ただし近年の理論物理では量子もつれと時空の対応関係(ER=EPR予想)など新たな視点からワームホール研究が進んでおり、将来的なブレークスルーの余地として注目する研究者もいます。

量子力学における瞬間移動の可能性:

量子論の世界には、一見テレポーテーションのように思える現象も存在します。代表例が量子もつれと量子テレポーテーションです。量子もつれ状態にある2つの粒子は、たとえ遠く離れていても一方の測定結果が他方に瞬時に相関するという不思議な性質を持ちます(いわゆる“スプーキーな遠隔作用”) (第171回「「量子もつれ」存在確認」|科学技術の潮流 -日刊工業新聞連載-|特集・コラム|研究開発戦略センター(CRDS)。しかし量子もつれそのものでは情報伝達はできません。例えば一方を火星、もう一方を地球に置いて測定しても、相手がどんな結果を得たかを光速超えで知る術はなく、通信には結局光速未満の手段が必要になります ( 第171回「「量子もつれ」存在確認」|科学技術の潮流 -日刊工業新聞連載-|特集・コラム|研究開発戦略センター(CRDS)。また量子テレポーテーションは未知の量子状態を離れた場所に転送する技術ですが、これも送り手が受け手に対して古典的な通信で測定結果を送る必要があるため、全体として光速の壁は破れません。さらに言えば量子テレポーテーションは物質そのものを転送しているわけではなく、あくまで情報として量子状態を再現しているに過ぎません。人間などマクロな対象を瞬時に転送するとなれば、膨大な情報量の完全なコピーと再構成、そして元の消去といった哲学的・技術的難題も伴います。したがって**量子力学だからといって直ちにSF的な瞬間移動が可能になるわけではなく**、少なくとも現在の原理では光速を超えるデータ通信や物質転送はできないことが理論的に保証されています (光連続量量子テレポーテーションプログラミング - blueqat)(量子の非複製定理など)。

現実の物理学から見た超光速移動の課題:

特殊相対性理論によれば光速は物質が到達し得る上限速度であり、光速に近づくほど運動エネルギーは無限大に発散します。仮に無限のエネルギーが投入できても通常の空間内を移動する物体は光速を超えられず、もし無理に超えようとすれば因果律(原因と結果の時間順序)が破壊される恐れがあります (光よりも速く飛ぶ!超光速航法”ワープ”は実現できるか? | サイエンス リポート | TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン)。実際、光より速い信号や物質が存在すると、適当な慣性系から見ると時間逆行(過去への情報伝達)が起き得ることが知られており、過去の原因が未来の結果より後に来てしまうパラドックスが生じます (光よりも速く飛ぶ!超光速航法”ワープ”は実現できるか? | サイエンス リポート | TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン)。この因果律の問題は物理学の根幹原理に関わるため、現代の理論物理では超光速=タイムマシンに繋がる事態を避けるようになっています。ワープ航法やワームホール航法のように相対論を形式上破らずにFTLを実現しようとする試みも、厳密には時空構造を操作して抜け穴を作っているだけで、依然として解決すべき理論的・実験的課題が山積しています。負のエネルギーやエキゾチック物質の必要性はその代表例で、仮に理論上可能でもそれを実現する手段が不明です。また量子論と相対論の統合された新理論(量子重力理論)が完成すれば、何らかの新たな知見で超光速が許容される可能性もゼロではありませんが、逆に未知の理論でも因果律は守られるだろうと予想する物理学者が多いのが現状です。総じて言えば、現在の物理学の理解では超光速移動は原理的に極めて難しく、多くの点で限界に突き当たっていると言えます。

3. 技術的・エネルギー的な課題

必要なエネルギー量とその供給方法:

仮にワープ航法やワームホール航法を実現しようとしても、その必要エネルギーは天文学的に大きくなります。アルクビエレ・ドライブの場合、初期の試算では木星一個の質量をそのままエネルギーに変換するほどのエネルギーが要求されると指摘されました (NASA scientist says "there is hope" for faster-than-light warp drive - Knight Science Journalism @MIT)。木星の質量のE=mc²を考えれば、そのオーダーがいかに途方もないかわかります。後の研究でエネルギー条件を緩和できる可能性(例えば必要量を10^-<>倍にできる等)も示唆されましたが、それでも現代の技術水準からはかけ離れています (NASA scientist says "there is hope" for faster-than-light warp drive - Knight Science Journalism @MIT)。ワームホールに至っては、出口と入口の両側で星のような重力井戸を形成する必要があるとの指摘もあり、宇宙規模のエネルギーを制御できなければなりません (光よりも速く飛ぶ!超光速航法”ワープ”は実現できるか? | サイエンス リポート | TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン)。「ゼロ点エネルギー」(真空エネルギー)の活用はよくSFでエネルギー源として語られます。真空には基底状態でもエネルギーが満ちているため、もしそれを取り出せれば莫大なパワーが得られる可能性があります。しかしゼロ点エネルギーを取り出す方法自体が未確立であり、仮に可能でも制御が極めて難しいでしょう。もう一つの候補である負の質量(負のエネルギー物質)についても、前述のように現実には見つかっておらず、生成する方法も不明です (光よりも速く飛ぶ!超光速航法”ワープ”は実現できるか? | サイエンス リポート | TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン)。2017年にワシントン州立大学の研究チームが極低温下でルビジウム原子の凝縮体を用い、押すとこちらに向かって加速するような**「負の有効質量」を実現したと報告しました (物理学者が生成した「負の質量」をもつ物質の正体とは? | WIRED.jp)。これは負の質量そのものではなく、系の中で粒子が通常と逆方向に運動する現象ですが、一種の反重力的挙動として注目されました。しかしこの効果も極限環境での物理実験で得られたものに過ぎず、宇宙船の推進エンジンに転用できるようなものではありません。以上のように、FTLを実現するには現代文明を遥かに凌駕するエネルギー源**と、それを扱う技術が必要となり、その確保方法は未定です。

現在の物理学の制約:

技術的には、まず光速の壁という物理法則上の制約が立ちはだかります。仮に光速に近い速度まで加速しようとすれば、相対論的な質量増大により加速に必要なエネルギーは無限大に近づく (NASA scientist says "there is hope" for faster-than-light warp drive - Knight Science Journalism @MIT)ため、ロケットのような従来型推進では限界があります。超光速そのものを狙う場合は通常空間内での加速ではなく空間構造を変える必要がありますが、そのための膨大なエネルギーや未知の物質といった課題は前述の通りです。また超光速がもし可能になったとしても、因果律の破綻という深刻な問題をクリアする必要があります (光よりも速く飛ぶ!超光速航法”ワープ”は実現できるか? | サイエンス リポート | TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン)。タイムパラドックスを防ぐために、FTL技術には何らかの形で因果律を守るメカニズム(例えばタイムラインを固定する制約や、過去へ情報を送れないような隠れた法則)が必要になるでしょう。しかしそうした都合の良い制約が自然に存在する保証はなく、時間逆転の問題は依然として理論物理における議論の的です。さらに宇宙線や塵との衝突といった実用上の問題もあります。光速に近い速度で移動すると、微小な塵でも莫大なエネルギーで衝突するため宇宙船に壊滅的な損傷を与えかねません。ワープバブルで空間を包んでいれば直接の衝突は避けられるかもしれませんが、バブル境界にぶつかった物質は潮汐力で粉砕されるという指摘もあります (アルクビエレ・ドライブ - Wikipedia)。このように現在知られている物理法則の枠内では、超光速航行にはエネルギー・物質面でも安全性・因果律の面でも数々の制約が存在し、それらを一つでも満たす技術は未だ確立されていません。

実験的な研究の現状:

それでも将来への布石として、いくつかの先端的・試験的な推進技術の研究が行われています。NASAや一部の研究者はEMドライブ(電磁推進)の実験に取り組んできました。EMドライブは密閉空間内でマイクロ波を反射させるだけで推力が発生するとされる革新的な推進装置で、燃料を消費せず太陽電力などで半永久的に航行できる可能性があると一時期話題になりました (原理未解明の常識破りの推進装置「EMドライブ」が実際に動作することをNASAも確認していたと判明 - GIGAZINE)。2016年にはNASAの研究チームが真空中で極微小ながら推力を検出したとする論文を発表し、世間を驚かせました (原理未解明の常識破りの推進装置「EMドライブ」が実際に動作することをNASAも確認していたと判明 - GIGAZINE)。しかしこの結果は物理法則(作用反作用の法則)に反するものであるため懐疑的な見方も強く、後にドイツの実験グループが同様の条件で測定を行ったところ推力は装置の熱膨張などによる誤差の産物だとする報告も出されています(推進力の再現性が取れず、現在では否定的な意見が多い) 。EMドライブそのものは超光速を目指す技術ではありませんが、「空間の量子真空を推進に利用しているのではないか」などの推測もあり、ひいては真空エネルギー利用や新たな物理の発見につながる可能性が示唆されました (EMドライブの推力は誤検出によるもの。ドレスデン工科大学)。またNASAのヘリカルエンジン構想のように、特殊な空間ねじれを利用して推進剤なしで光速近くまで加速するアイデアも提案されています (【物理法則を超えた「ヘリカルエンジン」】NASA考案!推進剤なし ...)。一方でカシミール効果を応用した研究もあります。カシミール効果とは平行な金属板間に働く微弱な引力で、量子真空の負のエネルギー密度によって説明されます。この効果で生じる負のエネルギーを利用してワームホールの入り口を安定化できないかという提案もあり (How would the Casimir effect stabilize wormholes? - Physics Stack Exchange)、理論上は2枚の金属板でワームホールの喉を挟むことで時空を支えることも検討されています (How would the Casimir effect stabilize wormholes? - Physics Stack Exchange)。実験的には未検証ですが、将来的にナノスケールのカシミール構造を多数組み合わせて負のエネルギー領域を作り出し、マクロな時空操作に繋げるアイデアも考案されています。総じて、こうした実験研究は現在の物理の枠組みを超える現象や効果を探る段階であり、超光速航行技術に直結するものではありません。しかし一見遠回りに見える基礎研究の積み重ねが、いつかFTLへのブレークスルーを生む可能性もあるのです。

4. 未来技術としての実現可能性と展望

21世紀の技術水準で可能なこと:

現代(21世紀)の科学技術の延長線上で、直ちにSF的な超光速航行を実現することは残念ながらできません。まず私たちが目指し得るのは光速にできるだけ近づく高速宇宙船でしょう。例えば核融合エンジンや反物質ロケットの開発が進めば、数十%光速程度の探査機を送り出すことは可能になるかもしれません。それでも恒星間移動に数十年~数世紀を要するため、人類が肉体を持って星々を旅するには依然非現実的です。NASAや民間ではレーザー推進によるブレイクスルー・スターショット計画のように、小型探査機を光速の20%程度まで加速して数十年で他星系に送ろうという試みもあります。超光速にはならずとも、こうした高速航行技術は将来の有人恒星間航行の礎になるでしょう。一方、アルクビエレ・ドライブの実験的検証も細々と始まっています。NASAの研究者ハロルド・“ソニー”・ホワイトは干渉計を用いてごく微小なワープバブル効果を検出しようとする実験に着手したと報じられています (NASA scientist says "there is hope" for faster-than-light warp drive - Knight Science Journalism @MIT)。これはまだ理論の検証段階であり、宇宙船を飛ばすものではありませんが、21世紀の科学でワープフィールドの片鱗を捉えようとする意欲的な試みです (NASA scientist says "there is hope" for faster-than-light warp drive - Knight Science Journalism @MIT)。総じて現代技術では超光速そのものは不可能でも、将来に備えて高速航行技術の研鑽と基礎物理の検証という二方向からアプローチしている状況です。

未来の理論物理学がもたらす可能性:

今後数世紀の間に物理学が飛躍的進展を遂げれば、現在は机上の空論に見えるFTL航法が現実味を帯びる可能性があります。例えば量子重力理論やM理論の完成によって時空や次元について新たな制御法が見つかるかもしれません。追加の空間次元が実在するなら、それを経由して近道する「次元横断航法」のようなアイデアも考えられます。また宇宙論的には、インフレーションやダークエネルギーの解明が進めば、空間そのものを人工的に膨張・収縮させる技術につながる可能性もあります(アルクビエレ・ドライブはその先駆けと言えます)。さらに、未知の素粒子や物質(例えばタキオンや負の質量を持つ粒子)が発見されれば、新しい推進原理の鍵となるかもしれません。しかしこれらは現時点では純粋な想像の域であり、必ずしも実現を約束するものではありません。歴史的に見ても、物理法則における「不可能」は新理論の発見で覆されてきた例があります(例:かつては不可能と言われた原子力エネルギーの解放など)。同様に、超光速航行も新たな物理法則の発見によって初めて道が開ける可能性があります。もし将来、人類が統一場理論やそれに匹敵するブレークスルーを手にしたなら、ワームホールやワープを実用化するための具体的な手段が議論され始めるでしょう。

実現に向けたブレークスルーの条件:

超光速航行を本当に実現するためには、単一の技術革新だけでなく文明全体の進化が必要となるでしょう。まずエネルギー面では、人類文明がカルダシェフ・スケールでいうタイプII(恒星のエネルギーを使いこなす)あるいはタイプIII(銀河規模のエネルギーを制御する)に達することが一つの条件かもしれません。例えば恒星のエネルギーを丸ごと利用できるほどになれば、ワープやワームホールに必要な膨大なエネルギーを捻出できる可能性があります。また技術的特異点(シンギュラリティ)により人類の知性や能力が爆発的に向上すれば、現在思いもよらない物理的現象の制御法を発見することも考えられます。極めて高度なAIや量子コンピュータが新理論を構築し、複雑な時空操作をリアルタイムで制御する、といった未来像も描けます。さらに宇宙規模で見れば、他の高度な宇宙文明とのコンタクトがブレークスルーをもたらす可能性もあります。もし地球以外の文明が既にFTL航法を実現しているなら、彼らとの接触や観測から技術のヒントを得られるかもしれません。いずれにせよ、超光速移動の実現には科学・技術・文明のあらゆる面で今より桁違いの発展が要求されます。それは人類にとって数百年~数千年規模の挑戦になるでしょう。しかし不可能を可能にしてきた科学の歴史を鑑みれば、遠い未来に人類(あるいはその後継)がワープエンジンを作動させて星々の海を渡る光景も、決して完全な夢物語とは言い切れません。その日が訪れるための条件は非常に厳しいものの、我々は一歩一歩その方向へ向けて知識を蓄え、エネルギーを制御し、宇宙への理解を深めていくことになるでしょう。そしていつの日か技術的・理論的な壁を突破できたとき、初めてSFが現実になる瞬間が訪れるのです。

なかなか読み応えがありました。

架空のFTL技術については、Wikipediaに鬼のように列記されているのが面白いですね。

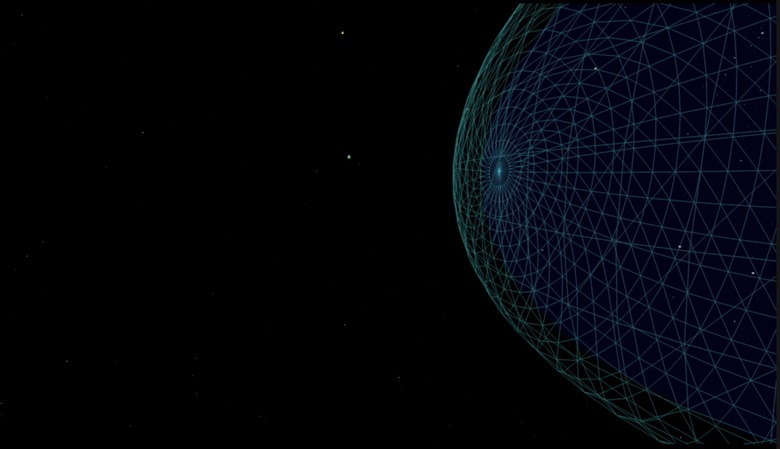

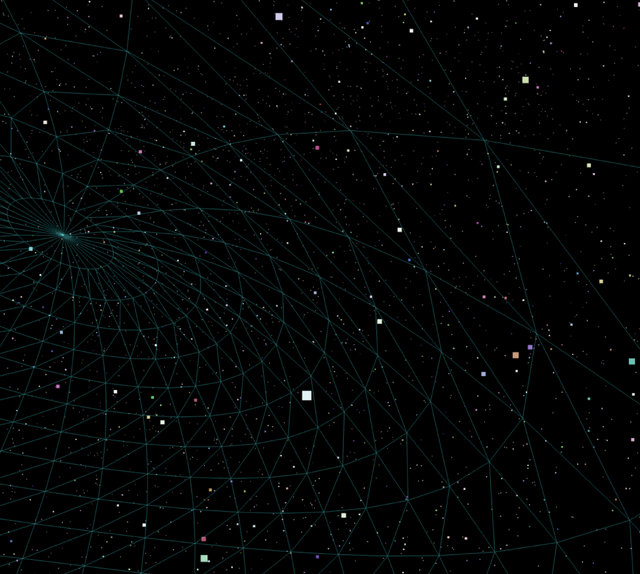

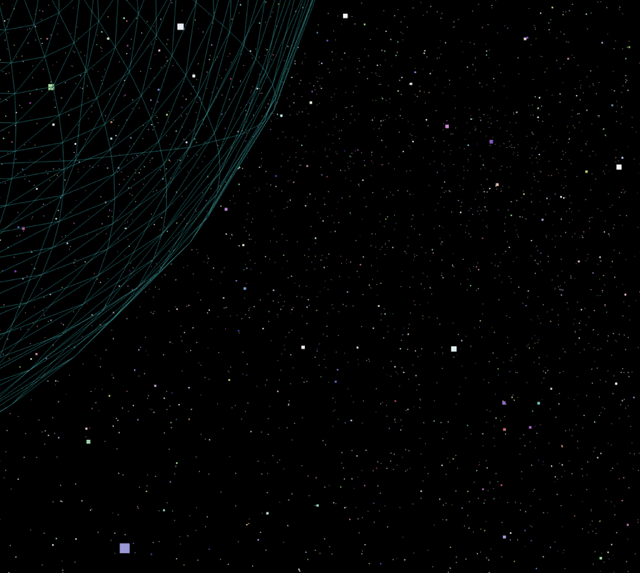

■ワープバブルを視覚化してみた

せっかくなので、o3-mini-highに次の指令を与えてみました。

HTMLベースのアルクビエレ・ドライブ視覚化プログラムで、このプログラムをClaude Artifactsに持っていって改良して、動画にしたものが下記。

ワープバブルの様子がわかりやすく表示されています。

いやー、AIはおもしろいですね。

そのうち、「コンピュータ、ゼフラム・コクレインが作った初期ワープドライブのシミュレーションをホロデッキに表示して」という命令にも応じてくれるでしょうか。

ついでに、「ワープバブルで突き抜けて」という歌詞をChatGPTに考えてもらい、Sunoで曲にしました。ビジュアライズは先ほど作ったワープバブルをそのまま使っています。