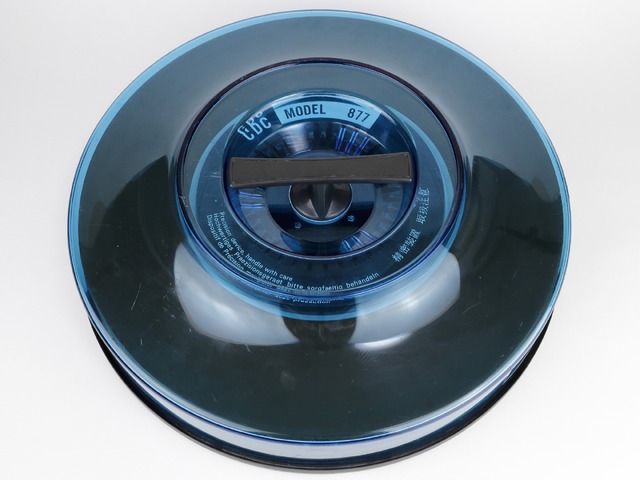

(参考製品名 「CDC Model 877」)

[種類] HDD

[記録方法] 磁気記録

[メディアサイズ] 376×376×100~mm(実測)

[記録部サイズ] 直径約356mm(14インチ、実測)

[容量] 40~300MB

[登場年] 1973年頃~

ひとつ、またひとつと消えていき、記憶からも薄れつつあるリムーバブルメディア。この連載では、ゆるっと集めているメディアやドライブをふわっと紹介します。

¥24,980

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)

¥19,780

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)

「ディスクパック」は、古い時代のリムーバブルHDD用交換ディスク。1960~80年代頃に使われていたもので、その多くは直径14インチのディスクを複数積み重ねており、かなり大きなものです。

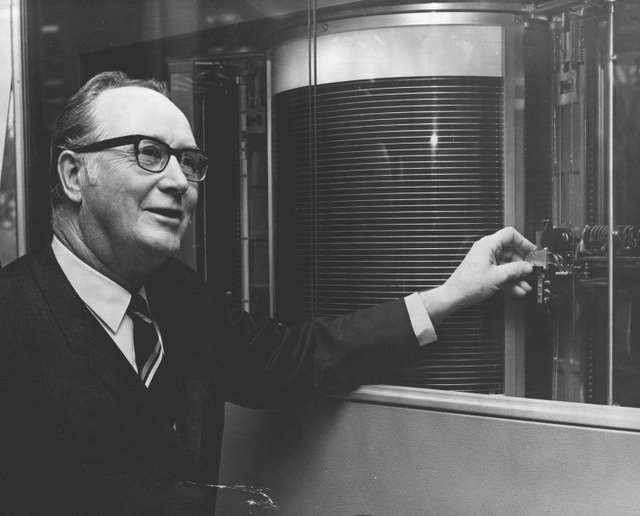

今回紹介するのは、CDC(Control Data Corporation)社が開発したSMD(Storage Module Drive)用のディスクパック。これはIBM 3340、通称「ウィンチェスター」の対抗として登場した製品でした。

……などと言われても、「あー、あれね!」とわかる人は少ないかと思いますので、HDDの歴史をIBMの製品で軽くおさらいしておきましょう。

最初のHDDと言われているのが、IBM 350。これは1956年に発表されたコンピューターシステム、IBM RAMAC 305のディスク装置として開発されたもので、24インチのディスクを50枚重ね、容量は約4.4MBというものでした。

その後しばらくは、ヘッドやディスクなどの改良により、順調に高速化や容量アップが行われていきました。しかし、基本的な構造は大きく変わっていません。

変化があったのは、1962年発表のIBM 1311から。この装置では、データを記録するディスクを交換可能にすることで、大容量化を実現していたのが特徴です。そうです、初のリムーバブルHDDの登場です。

交換といっても、1枚ずつ手でネジ止めして交換するのは現実的ではないため、複数のディスクをまとめて交換できるようになっていました。このディスクの塊が、「ディスクパック」(Disk Pack)と呼ばれました。

ちなみに、IBM 1311で使われたディスクパックはIBM 1316で、容量は約2MB。14インチディスクの6枚組で、ルンバをひと回り大きくしたような円筒形です。カバーを外して装置にセットし、データを記録していました。

1965年には、ディスクを1枚にしたIBM 2310が登場。「ディスクカートリッジ」(Disk Cartridge)と呼ばれるパッケージに入っており、従来と違い、ディスクをケースから取り出すことなく交換できるのが強みです。より手軽に交換できるため、小容量のデータを扱うのに適していました。

このディスクカートリッジはIBM 2315で、容量は約1MBです。

簡単にまとめると、1960年代のHDDは、固定ディスク、ディスクパック、ディスクカートリッジの3タイプがあり、それぞれ大容量・高性能、交換可能な中容量、手軽に使える小容量、といった特徴があったわけです。

しかし1970年代になると、ディスクパックの競合として新しいタイプが登場します。それが、1973年発表のIBM 3340。コードネーム「ウィンチェスター」です。

最大の特徴は、ディスクだけでなくヘッドやアームまでも内蔵し、密閉されていたことです。ホコリやゴミの付着を減らせることによる信頼性や寿命の向上、ヘッドとディスクの精度を高くできることによる高速化や大容量化、ケースの開閉がないことによる交換のしやすさ、といったメリットがありました。

これ以降、ディスクだけでなくヘッドなどの基幹パーツまで内蔵して密閉したタイプは、「ウィンチェスターディスク」と呼ばれるようになります。海外の古いPC雑誌記事などを見ると、「ハードディスク」ではなく「ウィンチェスターディスク」と書かれていることが多く、いかにこの製品がその後に影響を与えたのかがわかります。

とはいえ、当然ながらコストは高く、従来通りディスクだけを交換できるディスクパックの方がいい、という声も多かったのでしょう。1973年、そういったユーザー向けにCDCが開発したのが、40MBのディスクパックを採用したディスク装置、CDC 9760でした。

ちなみに、1974年に80MBのCDC 9762、1975年に150MBのCDC 9764と300MBのCDC 9766が登場しています。

ディスクパックとしては、CDC 9760用となる40MBの「CDC Model 9876(もしくは876)」(1973年)、CDC 9762用となる80MBの「CDC Model 9877(もしくは877)」(1974年)、CDC 9764/9766用となる150/300MBの「CDC Model 9883-91(もしくは883-91)」(1975年)などがあります。

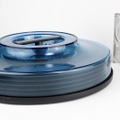

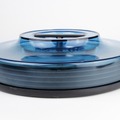

ということで、そんなディスクパックのひとつ、「CDC Model 877」を見ていきましょう。

ハンドルをぐるぐる回して固定

ディスクパックは、上下に分離する保護カバーによって、内部の積み重ねられたディスクが守られています。中が透けて見える円筒形ということもあって、ピザやホールケーキ用のオシャレなボックスという印象を受けます。

といっても、重量は実測で約4.5kgもあるため、そんなかわいらしいものではないですが……。精密装置という文字もチラッと見えますが、どちらかといえば鈍器です。

上部にはハンドルがあり、安全に持ち上げられるようになっています。

カバーの開け方は結構簡単。ハンドルをつかんで持ち上げ、底面中央部をつまみます。するとツメが外れて底面カバーがパカッと開き、ディスクの下面がむき出しになります。

ディスクはスペーサーとなる金属リングを間に挟みながら、5枚積み上げられています。固定は上下のホイールで挟み、6本のネジで締め付ける形式。なので、スペーサーは固定されていません。

なお、入手時にこのネジが数本外れており、ディスクやスペーサーがズレまくって復元に手間取りました。よく見ると今もズレがあったりしますが、これでも頑張った方なのでご容赦ください。

ディスク装置への装着は、この底面カバーを外した状態で行ないます。やり方は結構わかりやすく、ディスク装置のフタを開け、ディスクパックをセット。この状態でハンドルを回していくと固定され、上部カバーのロックが外れます。あとは上部カバーを取り外し、ディスク装置のフタを閉めるだけです。

底面カバーの着脱方法が少し異なる別の装置となりますが、ディスクパックの着脱動画があったので紹介しておきましょう。

上部カバーのロックは、底面にあるディスク固定用ネジの中央奥を押すと外れます。ハンドルを回すとこのネジが回り、固定と同時に中央部分が押し込まれ、カバーが外れるという仕組みのようです。

といっても外れるのはロックだけなので、手動でカバーを外したい場合は大変。まず上下をひっくり返して底面カバーを外し、ネジの中央を棒状のモノで押し込みます。そしてそのままゆっくりと上下を元に戻し、落ちてきたディスクを受け止める……といった感じですね。

相手は14インチディスク5枚組ですから、結構な重さ。心してかからないと落としそうになるので注意しましょう。試した限りは、イスに座った状態で腿や膝でディスクを受け止めるといい感じでした。といっても、やりたい人はいないと思いますが。

CDCのHDD部門は最終的にSeagateへ

CDCのディスク装置は、自社のコンピューターで採用されたほか、OEMでの販売にも成功しており、各社の中型~大型コンピューターと組み合わされました。また、互換品の登場もあってシェアを伸ばし、ウィンチェスターディスクの対抗としてはかなり存在感を示しました。

しかし、小型大容量化が進むとさすがに14インチのディスクは扱いにくくなります。1980年以降、小型コンピューターでのHDD需要が増えると、8インチや9インチといった製品を投入。しかし、徐々に新興メーカーに押されてしまい、1988年にはHDD部門がImprimis社として独立。1989年にSeagate社に買収されました。

参考:

「1973: CDC DISK DRIVE DEPARTS FROM IBM STANDARDS」, Computer History Museum

Tom Burniece, 「CDC 9760 (SMD) 1973」, CHM Storage SIG Research Notes (December 2012), Computer History Museum

「PERIPHERALS:A BILLION-DOLLAR BUSINESS」, CONTACT FOR CONTROL DATA PEOPLE November 1980, CDC, Computer History Museum

CONTROL DATA 9760 9762 9764 and 9766 STORAGE MODULE DRICE FAMILY, CDC

RAMAC, IBM

IBM 3340, IBM

![[Amazon限定ブランド] Restock サントリー烏龍茶 機能性表示食品 2L×9本 image](https://m.media-amazon.com/images/I/51Diby4bb7L._SL160_.jpg)