(参考製品名 「64U TD」(64MBモデル))

[種類] フラッシュメモリー

[記録方法] USB 1.1

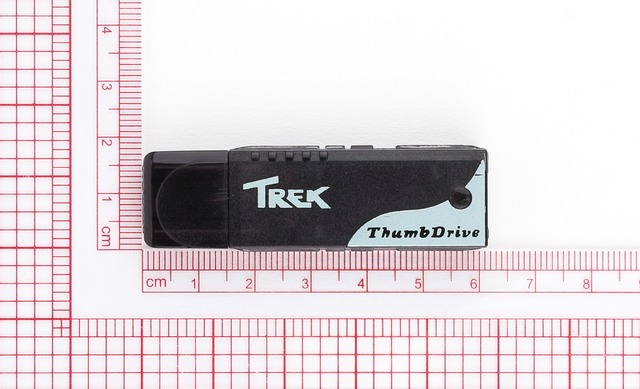

[メディアサイズ] 60.8×17.5×10.5mm(実測)

[記録部サイズ] ----

[容量] 8~512MB

[登場年] 2000年頃~

ひとつ、またひとつと消えていき、記憶からも薄れつつあるリムーバブルメディア。この連載では、ゆるっと集めているメディアやドライブをふわっと紹介します。

ロストメモリーズの記事一覧「ThumbDrive」(サムドライブ)は、Trek 2000 Internationalが開発したフラッシュメモリー採用のストレージ。USBのコネクターを本体に装備し、直接PCと接続できるリムーバブルメディアとして登場しました。

登場は2000年頃。当時、すでにコンパクトフラッシュやスマートメディア、メモリースティック、マルチメディアカードなど、フラッシュメモリーを採用するメディアは多数登場していました。しかし、基本的にはデジカメ、音楽プレーヤー、PDAなどの携帯機器で利用するためのもので、PC用のストレージとしての使うには、別途カードリーダーが必要でした。

また、MOやZip、PD、CD-R/RWなどのリムーバブルメディアは、ドライブとメディアが別。ドライブがなければメディアが読み書きできないため、メディアだけ渡されても、中のデータが読めないといったこともありました。

このThumbDriveが優れていたのは、カードリーダーやドライブが必要なく、本体だけでストレージとして機能すること。つまり、PCにUSBポートさえあればよく、挿すだけでファイルを読み書きできるという手軽さが、他にはない大きなメリットでした。

ただし、USB Mass Storage Classには対応していなかったため、利用にはドライバーのインストールが必要です。とはいえ、1度インストールしてしまえばいいだけなので、そこまで手間ではありません。そもそも、当時利用者が多かったWindows 98がUSB Mass Storage Classに対応していませんから、どちらにせよドライバーはインストールしておかなければなりませんでした。

ちなみに、USB Mass Storage Classは1998年10月に規格化されたもの。Windowsでは、2000やMe、XPからのサポートとなっています。

そんなThumbDriveを見ていきましょう。

見た目は今のUSBメモリーとほぼ同じ

Thumb(親指)Driveというくらいですから、形状は細長い直方体。この形状はもちろん、コネクターを守るキャップがあるあたりも、今も使われているUSBメモリーと変わりません。

右端に見える丸い部分は、アクセスランプ。利用可能になるとここが緑色に光ります。このアクセスランプは裏面にもあり、表と裏のどちらからでも光っているのが見えました。

イマドキのUSBメモリーと大きく違うのは、スライドスイッチによる書き込み禁止設定ができること。簡単に誤消去や上書きを防げるため、手軽に使えるメディアにおいて結構便利だったりします。メモリースティックやSDメモリーカードなどに装備されていたように、これがあると、2000年前後のメディアなんだなって気持ちになりますね。

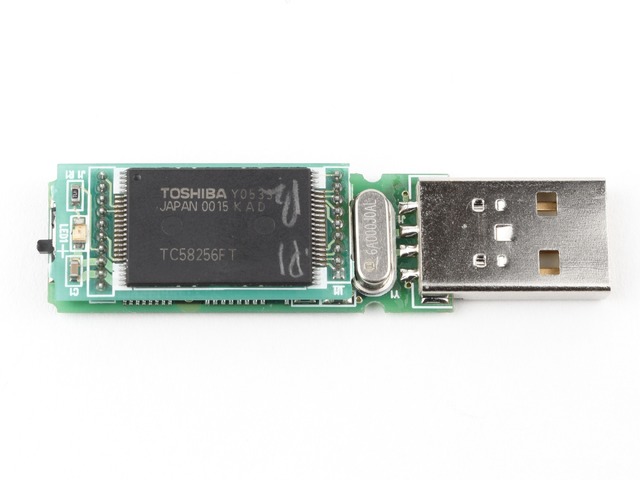

さて、せっかくなので気になる中身もチェックしてみましょう。接着剤が使われていた形跡がありますが、隙間からこじったらパカッと開いてくれました。

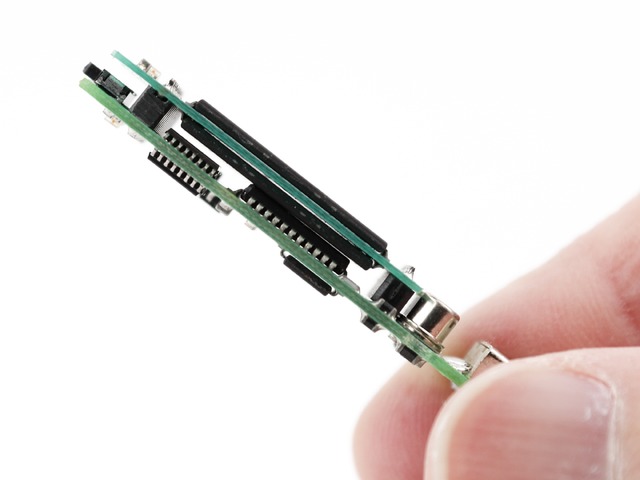

基板は、コントローラーなどが搭載されているメイン基板の上に、フラッシュメモリーとアクセスランプを搭載した子基板がのっているという2階建て構造。容量違いの複数モデルを同じメイン基板で作れることや、小型化できるという点でメリットのある構造です。

見えている面のフラシュメモリーは、東芝の「TC58256FT」。子基板には、この256bitチップが2つ搭載されているようなので、合計512bit。つまり、64MBの容量です。

この子基板を外せるとよかったのですが、ハンダ付けされており、キレイに外すのが難しいため断念しました。ThumbDriveは、これ1つしか手元にないもので……。

メイン基板の裏側には、PHILIPSの「PDIUSBD12」という、USBのパラレルインタフェースICがありました。データシートを探してみるとUSB 2.0対応らしき表記があるのですが、12Mbpsが最大……つまり、USB 1.1。「USB 2.0でもちゃんと(USB 1.1として)動くよ」くらいの意味のようでした。

メイン基板の表側は子基板で見えませんが、結構大き目なICが載っています。たぶんこれがCPUなどを内蔵したコントロール部となっているのでしょう。

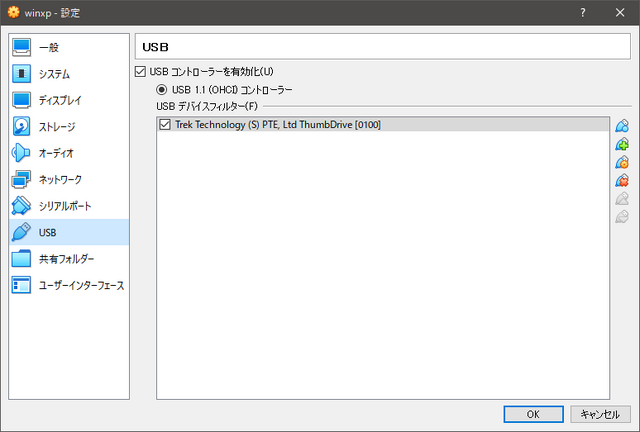

仮想PC上にXPをインストールして動作確認

過去に何のデータを入れていたのかすっかり忘れてしまっていたため、中身がちょっと気になるところ。しかし、専用ドライバーが必要ということもあり、Windows 10/11のPCでは使えません。そんなわけで、VirtualBoxを使って動かしてみることにしましょう。

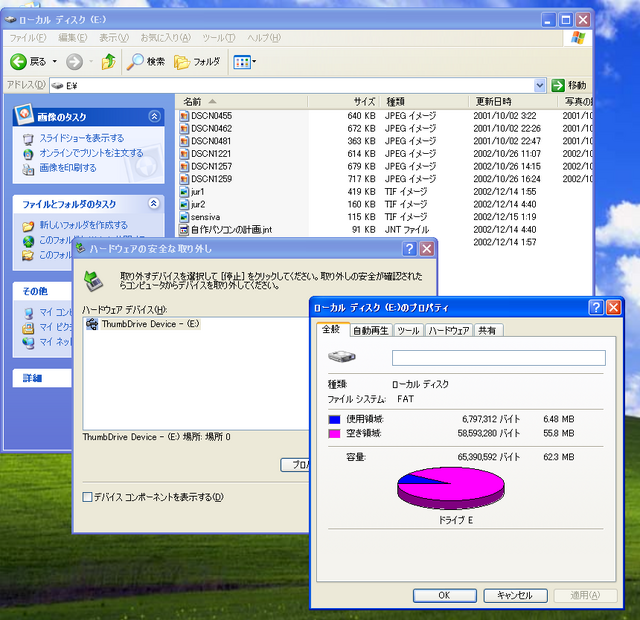

といっても、それほど難しいことはなく、仮想マシンを作ってXPをインストール、USBデバイスの設定でThumbDriveを認識できるようにしただけです。XPでデバイスとして認識されたら、ドライバーをインストールすればOK。

気になる中身を見てみると、どうやら、2002年12月にファイルを保存したのが最後のようでした。記事作成で使ったデータのようで、写真もあります。いや、さすがに懐かしいですね……。

ThumbDriveを日本で扱ったのは新日エレクトロニクスですが、この製品発表時に「10年間のデータ保持」がうたわれていました。もちろん個体差はあるかと思いますが、22年以上経った今でもちゃんと読めるのは、素直にすごいです。

そんな便利なThumbDriveですが、人気があったかといえば……正直微妙でした。リムーバブルメディアが使いたくなるのは、PC間のデータ移動。最初だけとはいえ、ドライバーのインストールが必要となるのは、二度手間に感じてしまい面倒です。ドライバーのインストールで使えるメディアがあるなら、最初からそのメディアを使ってデータを移動すれば、ひと手間減りますしね。

また、発表時の価格は16MBで6480円、32MBで1万1800円、64MBで1万8800円、128MBで3万4800円とかなり高価。CD-R/RWはすでにドライブが普及していたうえ、メディアも650~700MBで数百円という大容量&激安でしたから、これと勝負するのは厳しいです。

さらに、ThumbDriveは基本的にPCでしか使えませんから、デジカメなど複数の機器で使える各種フラッシュメモリーカードと比べても、用途が限られてしまう点で見劣りしてしまいました。

使えば便利そうだけれど、手を出そうにも価格面で躊躇してしまったという人は多かったでしょう。とはいえ、2000年頃といえば、ちょうどフラッシュメモリーの大容量化&低価格化が始まる頃ですから、時間の問題ではありました。

ThumbDriveが不幸だったのは、USB Mass Storage Classへ対応していなかったこと。冒頭でも少し書きましたが、当時広く使われていたWindows 98ではUSB Mass Storage Classはサポートされておらず、確かに、登場時はそこまで重要ではありませんでした。

しかし、USB Mass Storage ClassをサポートするWindows 2000が登場したのは、2000年2月。また、同年9月にはWindows Meも登場しています。もしThumbDriveがUSB Mass Storage Classに対応していれば2000やMeでドライバー不要になるわけで、多少高価でも人気となっていた可能性が高くなります。重要性を読み違えたのか、もしくは、製品化を急ぐあまり対応しなかったのかは定かではないですが、もうちょっと頑張っていればと思ってしまいます。

実際、2000年11月には、USB直挿しという同じコンセプトの製品「DiskOnKey」がM-Systemsから登場。こちらはUSB Mass Storage Classに対応しており、ドライバーのインストールが必須というThumbDriveの不満を解消した製品となっていました。日本では、2001年1月にIBMがThinkPadのオプションとして8MBモデルを発売し、結構注目を集めた記憶があります。

これを皮切りに、2001年にはUSBメモリーが次々発売されるようになりました。また、2001年11月のWindows XP登場以降は、ドライバーなしで使えるPCが増えたことも追い風になり、USBメモリーは広く使われるように……って、書くまでもないですね。

いち早く登場したものの、ほんの少しの違いでメジャーになれなかったという印象が強いのが、ThumbDriveです。とはいえ、コンセプトとしてはまさにUSBメモリーそのものですから、元祖といっていいでしょう。たぶん。

参考:

ThumbDrive, Trek 2000 International, WayBack Machine

ThumbDrive--サムドライブ, 新日エレクトロニクス, WayBack Machine

新日エレクトロニクス、長さ6cmのUSBコネクター一体型メモリー『Thumb Drive』を発表, ASCII.jp, 角川アスキー総合研究所

Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview, USB-IF

日本IBM、Windows Me/2000でドライバ不要のUSBストレージ, PC Watch, インプレス

USB接続フラッシュメモリ「EasyDisk」がアイ・オーから, ASCII.jp, 角川アスキー総合研究所