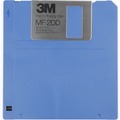

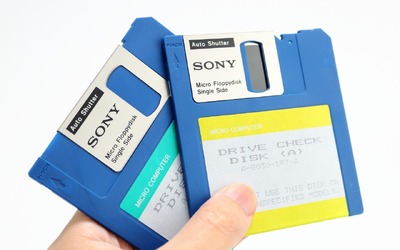

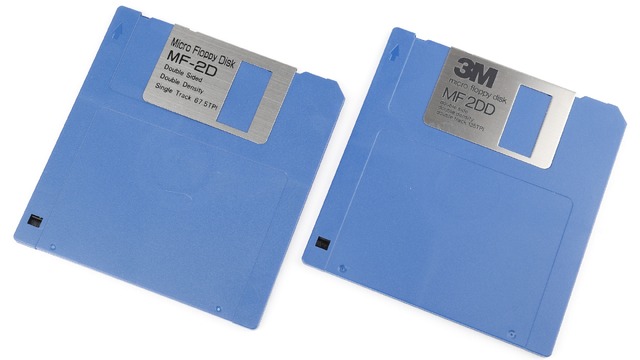

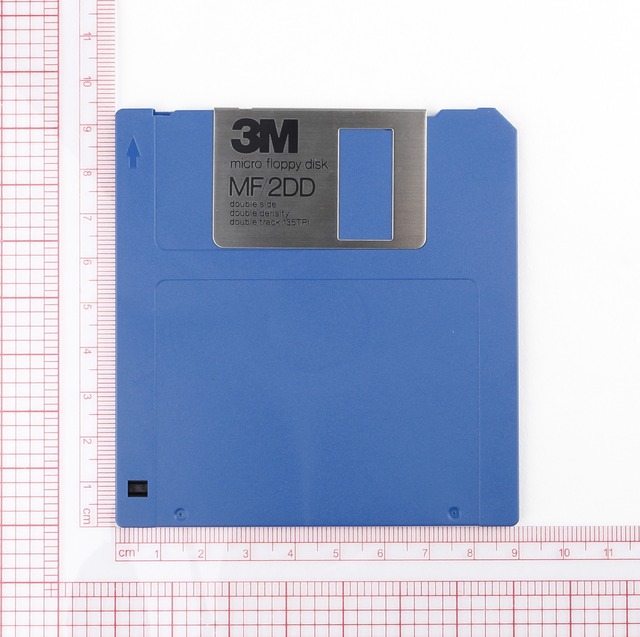

(参考製品名 「OM-0355」(シャープ、2DD)、「MF/2DD」(3M、2DD)他)

[種類] 磁気ディスク

[記録方法] 磁気記録

[メディアサイズ] 約90×94×3.3mm

[記録部サイズ] 直径約86mm

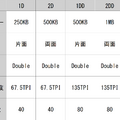

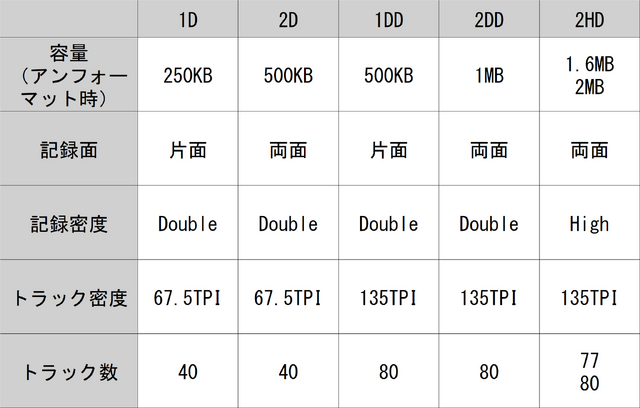

[容量] 250KB~1MB(アンフォーマット時)

[登場年] 1983年頃~

ひとつ、またひとつと消えていき、記憶からも薄れつつあるリムーバブルメディア。この連載では、ゆるっと集めているメディアやドライブをふわっと紹介します。

ロストメモリーズの記事一覧「倍密度マイクロフロッピーディスク」は、倍密度(Double density)となる3.5インチフロッピーディスク(以下、FD)。標準規格となるのは両面倍密度倍トラックの「2DD」ですが、これ以外に片面倍密度倍トラックの「1DD」、両面倍密度の「2D」、片面倍密度の「1D」が存在します。

基本的にFDの種類は2つ、もしくは3つの文字で表記されています。これは1つ目の数字が使用面数、2つ目の文字が記録密度、3つ目の文字がトラック数を表しているわけですね。

例えば2DDなら、頭が2なので「両面」(2 sided)、2つ目の文字がDなので「倍密度」(Double density)、3つ目の文字がDなので「倍トラック」(Double track)となります。なお、2つ目の文字で終わっている場合は、倍ではない通常のトラック数です。

ただし、この後登場した2HDでは、2つ目と3つ目の文字は「High Density」の略で、トラック数のことは含まれないものもあったりします。日本語だと「両面高密度」となり、「倍トラック」まで表記されないものがあるのは、この略し方の違いでしょう。まあ、いずれにしても2HDとなるので混乱はないと思いますが。

ソニーが最初に開発した3.5インチFDは、トラック数こそ70と少ないものの、約437.5KBの片面倍密度倍トラック(1DD)相当。そうです、最初から単密度などは存在せず、いきなり倍密度、倍トラックから登場しています。そのため、この元祖3.5インチFDを基本だと考えると、「何が“倍”なの?」と困惑しがちです。

このあたりの事情は、8インチFDから5.25インチFD、そして3.5インチFDへと進化してきたことが影響しています。

ミニフロッピー、つまり5.25インチFDを最初に開発したのが、Shugart Associates。8インチFDの技術を継承して開発されたため、トラックピッチは48TPIのまま。結果、面積が小さくなったぶん、トラック数が77から35へとほぼ半減してしまいました。当然、容量も半分です。

この容量を増やすために採用されたのが、変調方式の変更です。8インチFDではFMが採用されていましたが、より効率のいいMFMへと変更することで、物理的な磁気記録密度はそのままに、データ記録密度が2倍になりました。このMFMへの対応が、「倍密度」と表現されています。

その後、多くのメーカーからドライブが登場し普及が進むと、さらなる大容量が求められるようになりました。これに応えるため、トラックピッチを48TPIから96TPIへと向上させました。ピッチが狭くなれば、そのぶんトラック数が増えます。これによって、トラック数が従来の35~40から70~80へ2倍になったことから、「倍トラック」と呼ばれました。

これらが、“倍”の正体です。後発の3.5インチFDの場合、どうしても5.25インチFDとの比較になってしまいますから、表現を5.25インチFDに合わせたのでしょう。その結果、MFM採用という意味で「倍密度」、トラック数80という意味で「倍トラック」となったと考えられます。

8インチFDや5.25インチFDについてもうちょっと詳しく知りたい、という方は、こちらの記事をどうぞ。

なお、最初に登場した3.5インチFDが1DD相当という話をした通り、トラック数が半減した2D/1Dは後からの登場です。わざわざ容量の小さいものをなぜ……と思わなくもないですが、ドライブやコントローラーのコスト削減、開発期間の圧縮、8インチFDや5.25インチFDとの互換性などの面から、必要とされたのでしょう。

実際、多くのメーカーが2D/1D対応のドライブを製造しており、NECのPC-6601では1D対応、富士通のFM77、FM77AVなどでは2D対応の3.5インチFDDが搭載されました。とはいえ、これらのドライブでもFDの形状は同じです。

もちろん、形状が同じといっても、片面FDは磁性体がフィルムの片面にしか塗られていないとか、トラック密度が低いぶん磁性体の材料や厚みが違う、といった可能性も否定できません。

しかし、5.25インチの片面FDでも磁性体は両面に塗られていましたし、コスト面では片面にするメリットはなさそう。また、開発当初より両面かつ倍トラックが想定されいていた3.5インチFDですから、それ以外の仕様に合わせた特殊な磁性体フィルムを開発・製造するというのもナンセンスです。むしろ、後発の2D/1Dドライブの特性を、先行する2DD/1DDメディアに合わせるほうが合理的でしょう。

実際、2Dと1DDのFDを2DDフォーマットしたことがありますが、とくに問題なくファイルの読み書きができました。もちろん、特性まではチェックできないので正常かはわかりませんが、区別することなく利用できたのは間違いありません。

そのため、この記事では2DD/1DD/2D/1DのFDは同一品とみなし、すべて「倍密度マイクロフロッピーディスク」として紹介します。(今後の調査で変わるかもしれませんが……その時はまた別の記事にします)

ということで、倍密度マイクロフロッピーディスクを見ていきましょう。

知っているようで結構知らない、3.5インチFDの内部構造

まずは外観の特徴から。

8インチFDや5.25インチFDのディスクは、内側に不織布を貼った塩ビシートに挟まれていましたが、3.5インチFDでは硬いプラスチックケースで保護。堅牢性が大きく向上しています。

さらに、データの読み書きに使うヘッドウィンドウはシャッターで保護されており、保管時に内部のディスクがむき出しにならない、というのも特徴です。

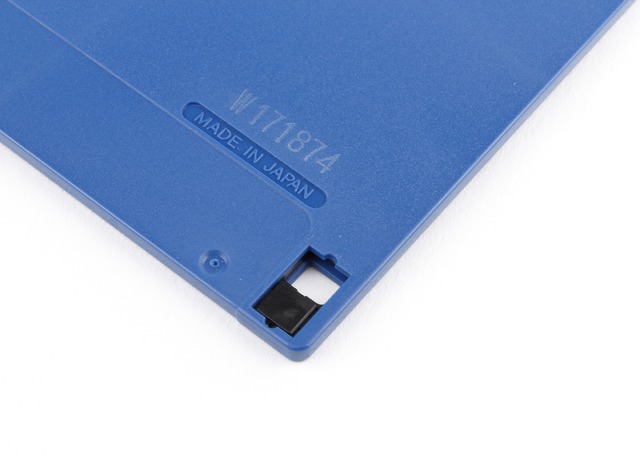

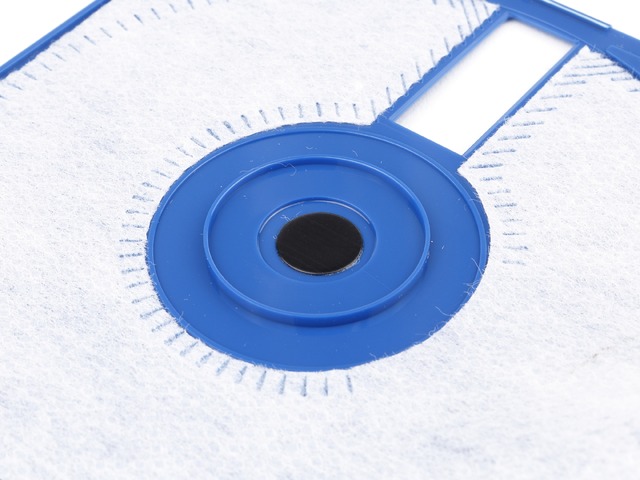

といっても完全密閉されているわけではありません。裏面を見るとわかりますが、ディスクを回転させる金属のハブが丸見えです。このハブの周囲にわずかな隙間があるので、ここからホコリやゴミが内部へ侵入してしまう恐れはありますが、従来と比べれば格段に改善されているのは間違いありません。

裏面の上部、左右にある円形と楕円形の穴は、基準孔と呼ばれるもの。右の円形が第1基準孔で、この中心が、規格上で指定されているサイズの基準点となっています。FDDでの役割は、FDを正確な位置に固定するためのガイドですね。

その上にある半円の凹みはノッチ。ドライブによっては、ディスクが奥まで押し込まれたかの検出に使っていた可能性はありますが、これといった役割はありません。自分が見たことがある例では、ここにツメを引っかけて抜け落ちないようにするケースがあったことくらいでしょうか。

右下にある四角い穴は、書き込み禁止設定用。スライド式になっており、穴が見えるように動かすと書き込み禁止、隠すようにすると書き込み可能となります。

ケースの一部を切ったり、シールを張って切り込みを隠したりする必要はなく、爪の先で動かすだけで切り替えられます。

さて、ここまでが外観からわかる部分。ここからは内部構造について見ていきましょう。

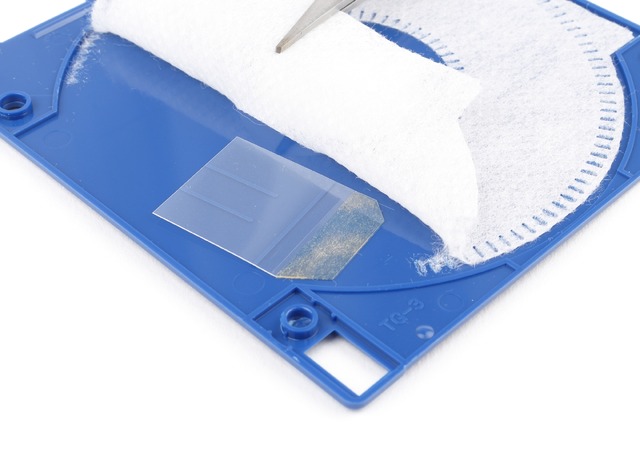

3.5インチFDは結構多くの部品からできています。ケースを殻割りするまででも、ディスク、ケース上下、バネ、シャッター、書き込み禁止スイッチの6つの部品が出てきます。

さらに細かく見ていくと、ディスクは磁性体フィルムだけでなく、ハブが取り付けられています。参考資料(「フロッピーディスクとドライブの技術とビジネス発展の系統化調査」P20)によると、このハブは磁性体フィルムに直接固定されているのではなく、リング状の部品(Aリング)が間に挟まれているとのこと。補強用でしょうか。

肉眼で見る限り、そういったパーツが見当たらなかったので剥がしてみたのですが、ハブと磁性体フィルムが接着してあるだけでした。分解したのはシャープの2DD(おそらくマクセルのOEM?)で、そこそこ古いもののはずです。

気になってしまったので、さらに古い規格化前のFDとなるソニーのOM-D3320を分解してみたところ、こちらは接着剤ではなく、リング状の両面テープのようなものが使われていました。どうやら、この両面テープのことだったようです。なるほど、実物で確認してみるものですね。

ケースの内側は、プラスチックにライナーとして不織布が貼られています。実は、このライナーの下に、ちょっとした秘密があります。

このライナーを剥がすと現れるのが、リフターと呼ばれる薄いプラスチック部品。これは、ディスクを程度に持ち上げて振動を抑制するほか、回転したディスクの高さをヘッドと合わせるための部品です。

ケース上側にはリフターこそありませんが、やはりライナーの下に何本もの突起が作られています。これとリフターとでディスクをいい感じに挟み込むことで、安定した回転を実現しているのでしょう。

もうひとつ、ケース上側には特殊な工夫があります。それが、センタープレートと呼ばれる中央部にある黒い部品です。

3.5インチFDでは、ディスクを回転させるモーター軸がケース上側にぶつかります。つまり、長期間使用していると、摩擦によってケースが削れてしまったり、摩擦熱で溶けてしまう危険があるわけです。これを防ぐため、ポリエチレンなどで作られた黒いセンタープレートが貼られていました。

ケースが硬くなってシャッターが付いた、くらいの印象になりがちな3.5インチFDですが、意外とイロイロな工夫があるものですね。

2MBの2HDへと大容量化は続く

いくら優れた製品だとしても、採用してくれるところがなければ普及しません。ソニーの独自規格から始まった3.5インチFDは、HPやアップルに採用され、そこから多くの機器で採用されるようになりました。

このあたりのお話は「フロッピーディスクとドライブの技術とビジネス発展の系統化調査」に詳しいので、興味がある方はぜひ。

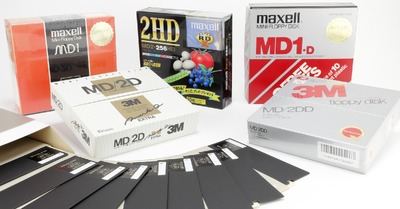

倍密度マイクロフロッピーディスクは、2DD/1DD/2D/1Dとありますが、倍トラックではない2D/1Dはわりと早く消えていったようです。最後まで残ったのは2DDで、MSXやワープロ機、独自フォーマットで使用する専用機などで長く利用されました。

後に、記録密度を高め、アンフォーマット時で2MBという2HD、そしてさらに容量を増やした3.5インチFDが開発されていきますが、これらについてはまた別の記事で紹介しましょう。

参考:

高橋昇司, 「フロッピ・ディスク装置のすべて」, CQ出版社

嘉本秀年, 「フロッピーディスクとドライブの技術とビジネス発展の系統化調査」, 産業技術史資料情報センター(国立科学博物館)

「90mmフレキシブルディスクカートリッジ(7958磁束反転/rad)」, JIS X 6221, 日本産業標準調査会