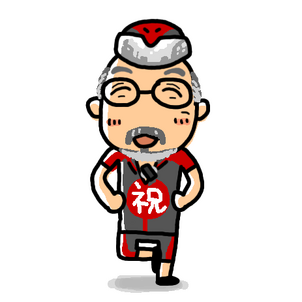

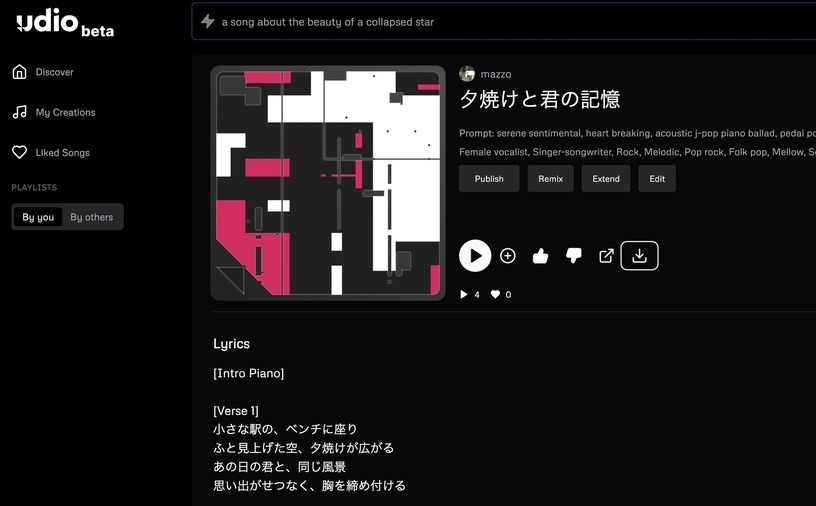

42年前に封印せし我が駄曲よ、AI神Udioの力にて完全体となり、いま甦らん(CloseBox)

かつて黒歴史として封印していた曲がカセットテープに残っていたのをAI作曲サービスUdioによって完成させたというお話です。

弾き語りもDTMも簡単にプレイできる手のひらサイズ音楽ガジェット「かんぷれ」、クラファン開始。なぜバリアフリー対応になったのか、その意義を考える(CloseBox)

手のひらサイズの新しいガジェット楽器「かんぷれ -KANTAN Play core-」のクラウドファンディングが開始されました。

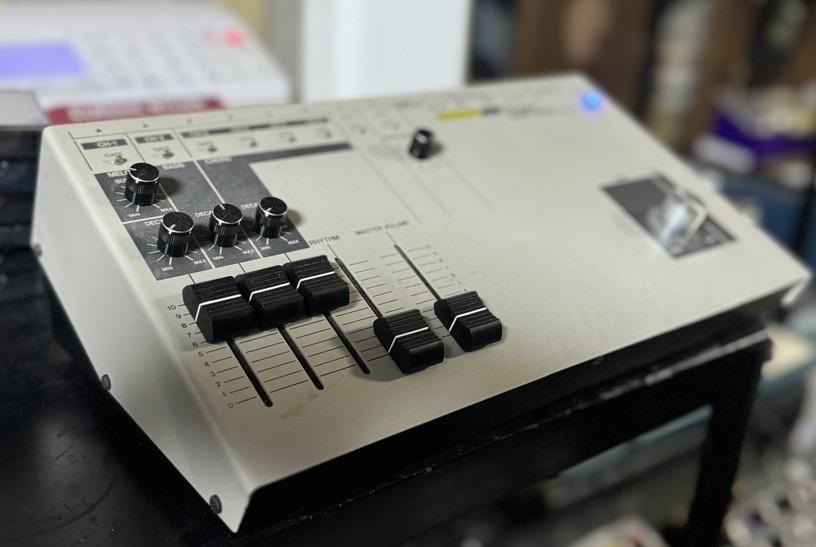

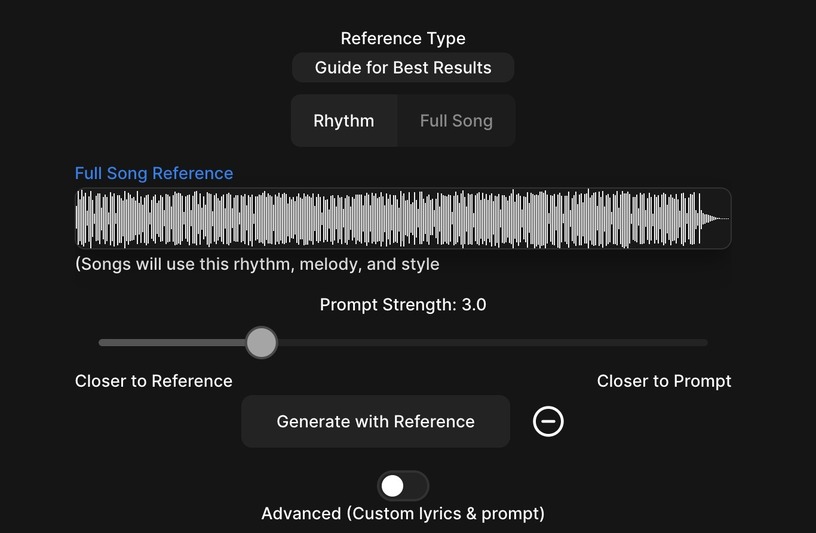

AI作曲サービスのUdio、アップロードした音楽を前後に拡張できる新機能「Audio uploads」でSunoを出し抜く(CloseBox)

AI作曲サービスのUdioが、有償サブスクライバー向けに新機能「Audio uploads」を発表しました。ユーザーがオーディオクリップをアップロードし、それをプロンプトを使って前後に継ぎ足すことができるというものです。

AI作曲サービスは「長さ」の戦いに。Udioが2分10秒の生成に対応、Sunoは全ユーザーに4分生成を開放(CloseBox)

AI作曲の覇権を競うSunoとUdioが相次いで機能強化を発表しました。

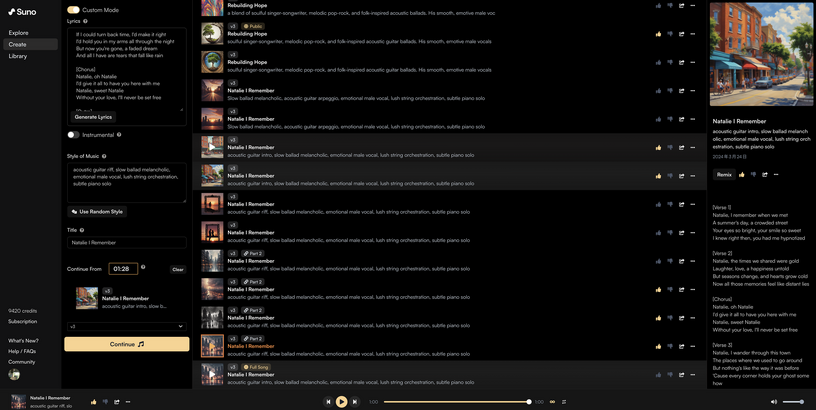

AI作曲「Suno」新バージョンがWAV高音質化、最長4分の曲を一発でエンディングまで完成。無修正で良曲量産可能に(CloseBox)

このところUdioやSonautoの新機能搭載で押され気味だったAI作曲サービスの「Suno」が反撃に出ました。

70年代からのコンピュータが揃う青梅「マイコン博物館」で、マイ・ファースト・コンピュータの謎が解けた(CloseBox)

JR青梅駅のすぐ近くに、「マイコン博物館」という場所があります。正式なオープン前ですが、先日、そこにお邪魔してきました。今回はその展示物に絡めて個人的なコンピュータ史を振り返ってみます。

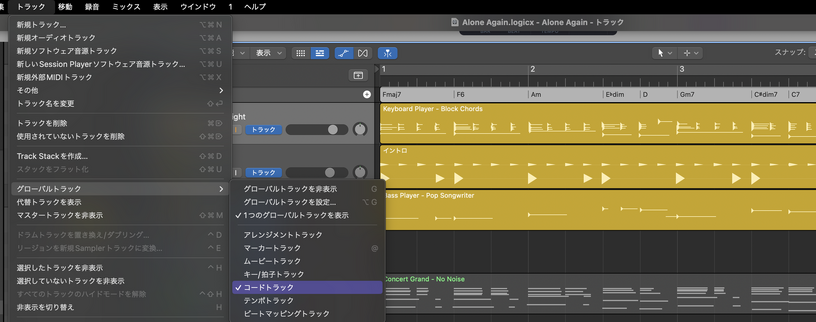

Logic Proに10年前から欲しかった自動伴奏「Session Players」のキーボードとベース、そしてChromaGlowプラグインで超簡単にカバー曲を演奏してみた(CloseBox)

Logic Pro 11の新機能として前回は1つのオーディオファイルを4つの楽器パートに分離する「Stem Splitter」を紹介しましたが、今回はその続きです。

Logic Pro 11の新機能を試して理解した、AI作曲と楽器パート別音源分離「Stem Splitter」の相性(CloseBox)

Logic ProのMac版であるバージョン11とiPad版のバージョン2が、5月14日に更新されました。本当に10年待ったぜ、という感じのSession Players、AI作曲時代にぴったりのStem Splitterなど、大きな新機能が入った新版です。

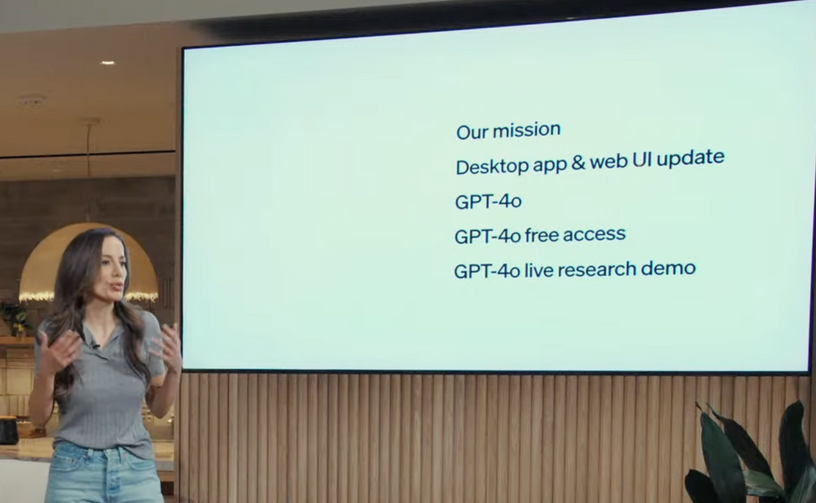

OpenAI、ChatGPTのMacアプリ公開。Macのカメラやスクショ、写真ライブラリにもアクセスし音声対話可能

OpenAIはChatGPTのGPT-4oを使えるマルチモーダルなMacアプリを公開した。

OpenAI、ChatGPTの新バージョン「GPT-4o」を発表。無料ユーザー向けにも提供、感情豊かな音声で応答、歌いながら回答も

OpenAIは5月13日(米国時間)、オンラインでSpring Updateイベントを開催。その中で、フラグシップとなる大規模言語モデル「GPT-4o」を発表しました。APIでの提供も行い、現行のGPT-4 Turboと比べて2倍高速、価格は50%安価に、レートリミットは5倍に拡張されています。

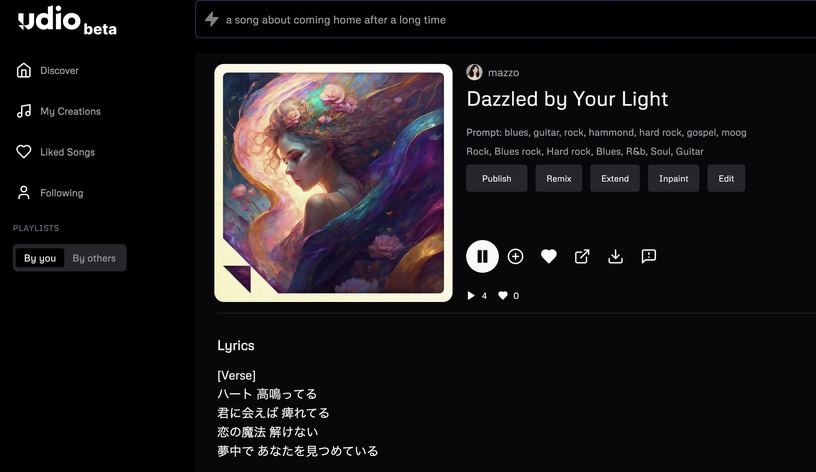

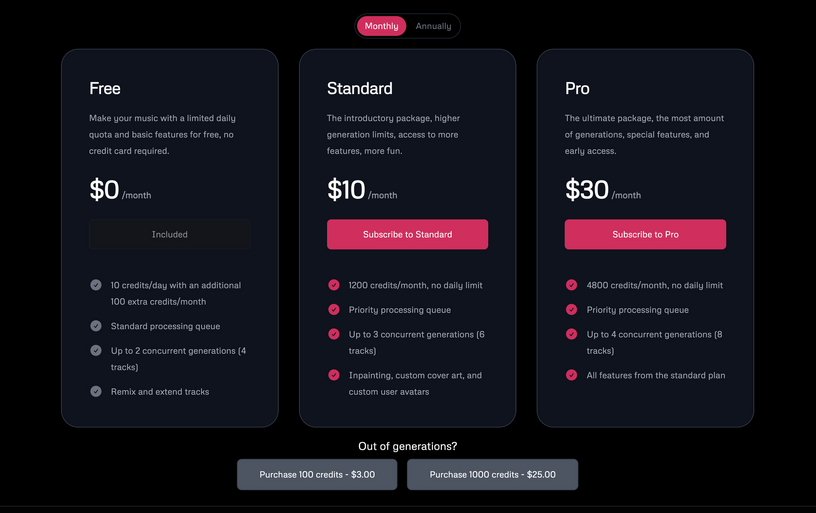

AI作曲のUdio、有料サービス開始。部分修正も可能に(CloseBox)

AI作曲サービスのUdioは5月8日、有料プランを含むサブスクリプションをスタートしました。同時に、生成した楽曲の部分修正を行う「Audio Inpainting」機能を追加しています。

Logic Proが無料の大幅更新、ベース・キーボードもコード進行に合わせて自動演奏。あとはギター弾いて歌うだけ(CloseBox)

アップルは5月7日、音楽制作ソフトLogic Proの機能アップを発表しました。

作曲AIはプログレッシブロックの夢を見るか? Udioが長く一貫性のある曲を作れるようになった理由(CloseBox)

作曲AIサービスのUdioが5月1日、新機能を搭載したとX上で発表しました。長く、一貫性のある曲を作れるようになると謳っています。この新機能を使ってプログレの長い曲を作ってみました。

生成AI音楽のYouTubeライブ配信「AIライブハウス」を毎週水曜お昼オープン。5月1日の第1回はリアルタイムで別の声を纏うVocoflex実演(CloseBox)

テクノエッジのYouTubeチャンネルで、毎週水曜日のお昼に生成AI音楽に関するライブ配信することにしました。名付けて、「AIライブハウス」。いきなりですが、本日(5月1日)正午にスタートです。

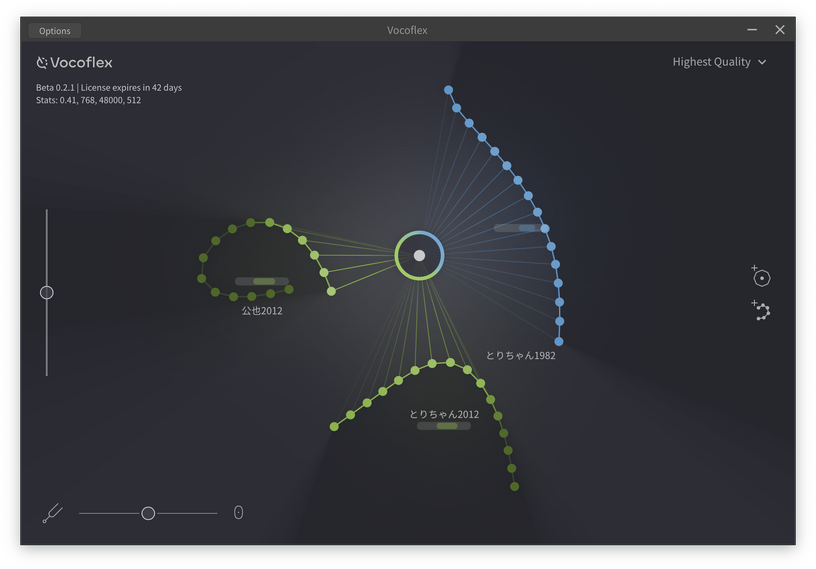

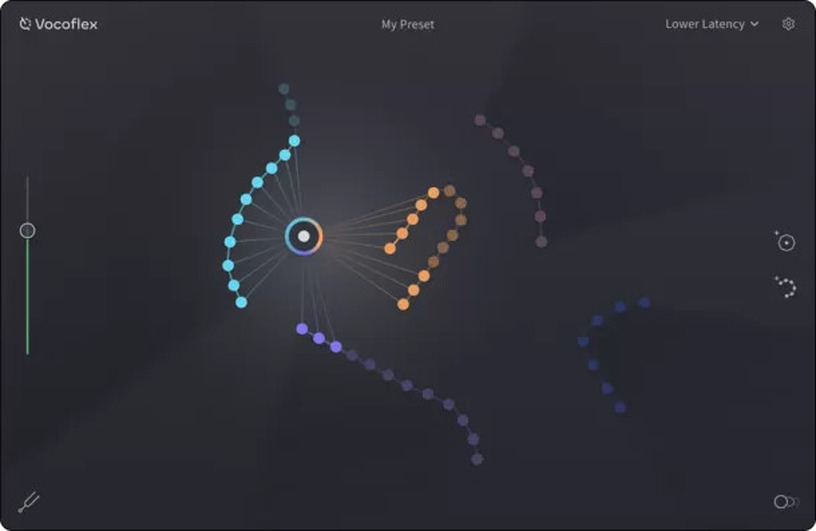

その人の声になりきってリアルタイム歌唱できるAIボイチェン「Vocoflex」を使ってタイムトラベル体験した(CloseBox)

10秒の歌声オーディオデータがあれば、本人そっくりのリアルタイム歌唱ができるという「Vocoflex」。ベータテスターの申し込みをしていたのですが、ついに試用できたので、そのファーストインプレッションをお届けします。

AI作曲で再びパンドラの箱が開く。Sonautoで既存曲のメロディーと音楽スタイルを参照して別曲が作れるようになって替え歌思うがまま(CloseBox)

ポストSunoのAI作曲サービスとして、同時期にリリースされたものの、Udioの音質の方ばかりが注目され、イマイチな評価を浴びていたSonautoですが(書いているのは筆者くらいですが)、かなりやばい機能を搭載してきました。

Synthesizer Vのメーカーが作った、10秒の音声ファイルがあればリアルタイム歌声変換できるAI技術「Vocoflex」はRVCを超える?(CloseBox)

「年末のライブなんですが、今回、とりちゃんにコーラスをやってもらいたいと思っていて、リアルタイムで歌うことってできないですか?」

無料・高品質の作曲AI「Udio」で曲を完成させるまでの手順を動画で解説します(CloseBox)

Udioの操作方法は今ひとつ分かりにくいところもあるようなので、筆者が実際に曲の制作過程を最初から最後まで動画でお見せします。

作曲AIサービスのSuno、Udioなど強力なライバルたち登場のタイミングでプチ改良(CloseBox)

SonautoやUdioといった作曲AI新興勢力の登場が影響したのかどうか、Sunoが改良を加えてきました。

AI作曲サービスの新星「Udio」が誰でも利用可能に。Sunoを超えたか、試してみた(CloseBox)

Suno対抗のAI作曲サービスとして前評判の高かったUdioがパブリックベータとして一般公開されました。

「Suno超えた?」と噂の、リアルな歌声でAI作曲して音源分離もできる「Sonauto」を試してみた(CloseBox)

AIスタートアップのSonautoが運営する同名のAI作曲サービス「Sonauto」がSunoを超えた?と評判です。

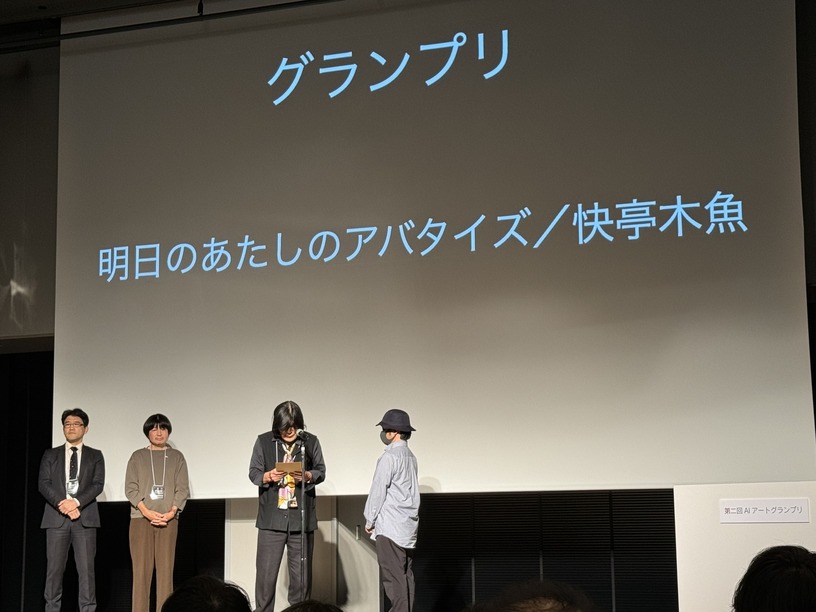

第三回AIアートグランプリ開催決定。絵画部門を新設

AIアート作品コンテスト「AIアートグランプリ」の3回目開催が決まりました。第一回は2023年3月、第二回は同年11月に結果発表が行われましたが、第三回は、2024年8月から作品のエントリーを受け付け、最終審査は11月となります。

Microsoft CopilotがSuno V3に対応。チャットAIで超お手軽に作曲する最新操作マニュアル(CloseBox)

Microsoft Copilot版SunoのV3化を記念して、書籍向けに執筆していたCopilot版Sunoの操作マニュアルを公開します。

OpenAIのAI音声技術「Voice Engine」、アバターサービスのHeyGenが採用

OpenAIは15秒ほどの短い音声を元に、本人そっくりで、感情を込めたリアルな音声を生成できるAIモデル「Voice Engine」を発表しました。元音声と生成音声のサンプルがいくつか公開されています。

AI歌手はわりとテキトーに歌う。Suno AIの中に住むバーチャルシンガーの人間らしさ(CloseBox)

音楽配信をするときには、必須ではないのですが、歌詞データを用意しておくと、配信サービスが用意した歌詞表示機能が使えるようになります。Apple MusicとSpotifyにはデバイス側で使えるボーカルオフ機能があるので、手軽にカラオケができるというわけです。簡単にできると思ったのですが……。

AIは人類が体験したことのない新しい音楽ジャンルを作れるか? Claude 3 OpusとSuno V3に問うた結果(CloseBox)

既存のカテゴリーの曲を巧みに作り上げるSuno V3。では、これまでにないような音楽をAIは作ることができるのでしょうか?

Suno AIに好みの曲を作らせて自分で歌う、オリジナル曲AIロンダリングで名曲を生み出すワークフロー(CloseBox)

Suno V3を使って好みの曲を作っていくためのワークフローを確立した感じがするので、その一例をお見せしようと思います。

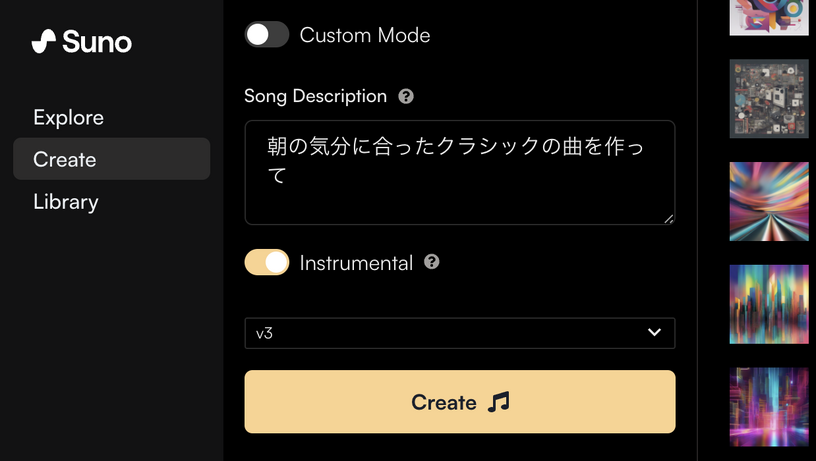

AI作曲サービス「Suno」、無料ユーザーにも高品質版V3を開放。1日20曲、1曲2分が生成可能(CloseBox)

Suno V3が正式に公開されました。

リアルな歌唱もインストも作曲できる生成AI「Suno」高性能な最新版V3が3月23日から無料?→22日公開されました。最新の使い方を解説(CloseBox)

3月23日に公開予定のSuno V3。すでにAlpha版でたっぷり遊んでいる自分としては、一般公開時に皆さんがスタートダッシュできるように、改めて使い方をまとめておこうと思います。

「春はあけぼの、YOYO白くなりゆく」をSuno AI作曲でラップにしてみた。清少納言が現代に生きていたら枕草子をどう歌っただろう(CloseBox)

NHK大河ドラマ「光る君に」を楽しんで視聴しています。紫式部と清少納言が初めて出会ったときのバチバチ感はスリリングでした。

M3搭載のMacBook Air、3月8日発売。13インチと15インチ。16万4800円から

M3搭載のMacBook Airが発表されました。すでに予約がスタートしています。

全てAIで生成した架空アルバムのバンドに架空ライターがインタビューした結果、新曲が生まれた。Suno AIがおもしろすぎる(CloseBox)

インタビューの中で勝手に次のシングルについて語っていたので、その曲をAIに作ってもらいましたが、余計な詳細を語っていたので苦労したという話。

マッチングサービスとAIと電話の関係(CloseBox)

生涯のパートナーとなる人とはどうしたら会えるのか。現在の日本では、結婚に至った人の4分の1近くがマッチングアプリを経由したものだという統計があります。

音楽の作り方が決定的に変わる。架空のロックバンドのコンセプトアルバムを丸ごとAIで作れてしまいました(CloseBox)

SunoがV3 Alphaになって作曲能力が想像を超えてきたので、ちょっと面白い試みをしてみました。架空のロックバンドによる架空のコンセプトアルバムを作ってみるというものです。

Suno AI作曲のV3はインストOK、2分の曲を20秒で作曲。音質も向上したアルファ版が生み出す名曲が時間を溶かす(CloseBox)

AI作曲サービスのSunoのバージョン2を大幅に改良したバージョン3(V3)のアルファ版が、有償プランであるProとPremiumユーザー向けに提供開始されたので試してみました。

Apple Vision Proを持ってないことを後悔させる空間シンセサイザー「Animoog Galaxy」ってどんなもの?(CloseBox)

なんと、空間音色エディット・空間演奏ができるMoogシンセサイザーが4500円で手に入る。そう、Apple Vision Proならね。

Mac生誕40周年。人々を徐々に変えていった稀有なマシンのこと(CloseBox)

Mac雑誌の創刊を経験したことのある、それなりに長いMacとの関わりを持つ筆者が、Macの40年を個人的な関わりから振り返ります。

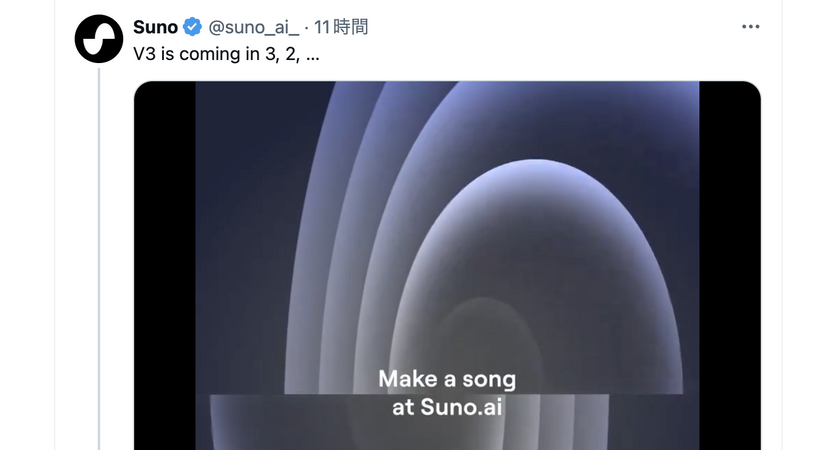

アーティストのAIへの反発をどう考える? 台北当代芸術館のAIアート展覧会「Hello Human!」で、キュレーターにAIアートの課題を聞きました(CloseBox)

台湾の台北当代芸術館(MoCA TAIPEI)で開催されているAIアート展覧会「你好,人類!Hello, Human!」にアーティストとして参加。この展示会のキュレータにAIとアートの関係について聞いてきました。

iPhoneサイズの裸眼立体視ディスプレイ「Looking Glass Go」、クラファン期間を2月28日までに延長

当初予定では1月30日まででしたが、2月28日までクラウドファンディングを受け付けることになりました。

47年前のポリフォニックシンセ「KORG PS-3300」が鍵盤1つ増やして復刻。1鍵盤あたり3VCO、両手両足でも足りない49同時発音

1977年に作られたが、それを超える製品が現れることがなかった画期的なシンセサイザー「PS-3300」が、オリジナルメーカーの手により復刻されることが決まりました。

最低1枚の元写真があれば、高品質本人画像をすぐに生成できる「PhotoMaker」を試したらお手軽すぎた(CloseBox)

最低1枚の写真があれば、その人物の画像をいくらでも生成できる。そんな技術が登場したので使ってみた。

「你好,人類!Hello, Human!」という台湾のAIアート展覧会に参加します(CloseBox)

台湾の現代アート美術館で、筆者のAI作品が展示されることになりました。